LOS PRINCIPIOS DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO – CAPÍTULO III

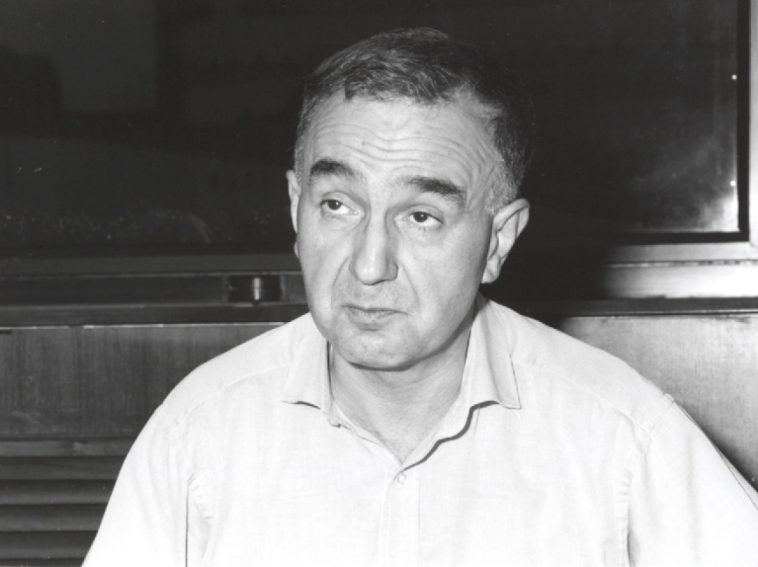

BERNARD MANIN

Versión de Fernando Vallespín

Alianza Editorial, 1998.

O índice, o Agradecimiento e a Introducción já foram publicados e estão aqui. O Capítulo I também já foi publicado aqui. O Capítulo II está publicado aqui. Segue o Capítulo III.

CAPITULO III

EL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN

Como hemos visto, a los fundadores del gobierno representativo no les preocupaba que las elecciones pudieran tener como resultado una distribución no igualitaria de cargos; su atención se centraba en el igual derecho a consentir, favorecido por este método. Deliberadamente y tras muchas discusiones se introdujo, sin embargo, otra característica no igualitaria del gobierno representativo: que los representantes fuesen socialmente superiores a quienes les eligieran. Se creía firmemente que los representantes electos debían sobresalir respecto de la mayoría de sus electores en cuanto a riqueza, talento y virtud. En la época en que se estableció el gobierno representativo, el porcentaje de la población que constituía el electorado variaba de país en país. Por ejemplo, en Inglaterra, sólo los estratos superiores de la sociedad podían votar, mientras que en los Estados Unidos y en la Francia revolucionaria, el derecho de voto estaba extendido a elementos más populares. Pero, cualquiera que fuese el umbral, se adoptaron medidas para asegurar que los representantes estuviesen claramente por encima de él. Lo que contaba no era sólo el rango social de los representantes definido en términos absolutos, sino también (y lo que quizá sea más importante) su rango en relación al de sus electores. El gobierno representativo fue instituido con plena conciencia de que los representantes electos serían y debían ser ciudadanos distinguidos, socialmente diferentes de quienes les eligieran. A esto lo calificaremos como «principio de distinción».

Se suele considerar que la naturaleza no democrática del gobierno representativo en sus fases iniciales estribaba en el carácter restringido del derecho de voto. En la Inglaterra de después de la guerra civil, el derecho de voto estaba, en efecto, reservado a una pequeña fracción de la población. La asamblea constituyente francesa también establecía una distinción entre ciudadanos «activos» y «pasivos», teniendo sólo los primeros derechos al voto. En Norteamérica, la Constitución delegaba en los estados la adopción de esas decisiones: estipulaba que las restricciones para votar en las elecciones federales serían las mismas que las que regían en cada estado en las elecciones a la cámara baja. Ya que en 1787 la mayor parte de los estados habían establecido cualificaciones patrimoniales o fiscales a los electores, la decisión de la Convención de Filadelfia supuso en la práctica un derecho de voto algo restringido en las elecciones federales (208).

Los límites al derecho de sufragio en los primeros gobiernos representativos son bien conocidos y la atención de los historiadores se ha centrado habitualmente en la desaparición gradual de estos límites durante los siglos XIX y XX. Lo que se ha advertido y estudiado menos, sin embargo, es que, independientemente de esas restricciones, existían también una serie de disposiciones, arreglos y circunstancias para asegurar que los elegidos fuesen de mejor posición social que el electorado. Esto se consiguió recurriendo a medios distintos en Inglaterra, Francia y Norteamérica. Se puede afirmar en general que, en Inglaterra, la posición social superior estaba garantizada por una mezcla de disposiciones legales, normas culturales y factores prácticos; en Francia, mediante provisiones puramente legales. El caso americano es más complejo, aunque, como veremos, más revelador.

Inglaterra

Es un lugar común decir que en los siglos XVII y XVIII ser miembro de la Cámara de los Comunes estaba reservado a un reducido círculo social. Desde comienzos del XX numerosos estudios han documentado este hecho por lo que es innecesario volverlo a subrayar (209). La primera revolución abrió hasta cierto punto el juego político, en el sentido que, durante el período revolucionario, fueron más frecuentes las elecciones disputadas. Un estudio reciente ha demostrado cómo antes de la guerra civil la selección parlamentaria era parte de una pauta de autoridad global e integrada. Designarle miembro del parlamento era un modo de honrar al «líder natural» de la comunidad local. Las elecciones rara vez eran disputadas. Que otra persona compitiera por dicho honor era considerado como una afrenta al sujeto que acostumbraba a ocupar el escaño o a su familia. Las disputas electorales eran, por lo tanto, temidas y evitadas en la medida de lo posible. Las elecciones eran habitualmente unánimes y rara vez se contaban los votos (210). La guerra civil profundizó las divisiones políticas y religiosas entre las élites y, por ende, se hicieron más frecuentes las elecciones disputadas. Las elecciones adquirieron entonces la forma de opciones, pero entre élites divididas y rivales. Aunque en descenso, el componente social de la selección no llegó a desaparecer ni siquiera durante el período revolucionario (211). Además, tras los años de las revueltas, las postrimerías del siglo XVII llegaron a ser testigos incluso de una «consolidación de la pequeña nobleza y de la aristocracia». «Mientras se ampliaban los grupos sociales que constituían el electorado — escribe Kishlansky — los grupos sociales de los elegidos se iban contrayendo» (212). Eso fue acentuándose a partir de mediados del siglo XVIII, cuando el número de elecciones disputadas disminuyó apreciablemente (213).

Dos factores claves explican la naturaleza aristocrática u oligárquica de la representación en Inglaterra. Primero, había un ambiente cultural en el que la posición y el prestigio social eran excepcionalmente influyentes. El respeto por la jerarquía social estaba profundamente imbuido en la mentalidad del pueblo: los votantes tendían a seguir las indicaciones (de los personajes locales más prominentes) y consideraban que caía por su propio peso que sólo se eligiese a éstos para la Cámara de los Comunes. Esta característica distintiva de la cultura política británica se calificaría posteriormente como «deferencia». El término fue acuñado por Walter Bagehot a finales del siglo XIX, pero el fenómeno al que hace referencia llevaba tiempo siendo característico de la vida social y política inglesa (214). El segundo factor era el coste desorbitado de las campañas electorales, que siguieron aumentando constantemente tras la guerra civil y a lo largo del siglo XVIII. Los mismos parlamentarios se quejaban, en su correspondencia privada y en los debates parlamentarios, de que las elecciones eran demasiado caras. Estudios históricos confirman sin lugar a la duda que sólo los ricos podían permitirse el presentarse a las elecciones. El hecho se debía en gran parte a las peculiaridades de las elecciones inglesas. Los colegios electorales eran escasos, lo que obligaba a menudo a los votantes a desplazarse a grandes distancias. Y era costumbre que los candidatos se hicieran cargo del transporte de sus posibles votantes y de entretenerlos durante el viaje y la estancia. La combinación de deferencia y gastos electorales restringía «espontáneamente», por lo tanto, el acceso a la Cámara de los Comunes a pesar de la ausencia de disposiciones legales explícitas en ese sentido.

Otro factor entró en juego en 1710. Se estableció que los parlamentarios tuviesen que cumplir un requisito formal de propiedad, o sea, requisitos patrimoniales diferentes y superiores a los de los electores. Se impuso por ley (9 Anne, c.5) que los caballeros de los condados debían poseer terrenos por valor de 600 libras anuales y los ciudadanos (burgueses) de 300 (215). La medida fue aprobada por un ministerio tory y estaba destinada a favorecer los «intereses terratenientes». Sin embargo, a los «intereses adinerados» (fabricantes, comerciantes y financieros) les quedaba el recurso de adquirir tierras, y así lo hicieron. Los whigs, tras su victoria en 1715, no intentaron revocar la ley (216). En realidad, también ellos llevaban tiempo considerando introducir un requisito específico de propiedad para poder ser elegible. En 1679, Shaftesbury, el dirigente whig que desempeñó un destacado papel en la crisis de la Exclusión, presentó un proyecto de reforma de las elecciones. El proyecto contenía varias disposiciones para asegurar la independencia del parlamento respecto de la corona. La más famosa de estas disposiciones afectaba al derecho de voto: Shaftesbury propuso que en los condados sólo pudiesen votar los cabezas de familia y los residentes con emolumentos superiores a 200 libras (en lugar del derecho de voto de cuarenta chelines, cuyo valor se había reducido drásticamente desde su establecimiento en 1429). El objetivo de esta provisión era otorgar el derecho de voto a los hombres con «fondos» suficientes para poder ser independientes de la corona y, con ello, menos vulnerables a intentos de corrupción (217). El proyecto, no obstante, también incluía una disposición que establecía requisitos patrimoniales específicos (y de edad) para los representantes y que eran diferentes a los de los electores. En un opúsculo no publicado (fue hallado entre sus papeles tras su muerte), Shaftesbury escribió lo siguiente en defensa de su proyecto:

Del mismo modo que las personas que eligen deben ser hombres con fondos, también lo han de ser en grado proporcional los parlamentarios electos. No es seguro confiar las propiedades del pueblo a hombres que no tienen nada por sí mismos, por miedo a que su indigencia doméstica en combinación con una tentación externa [el rey y la corte] los perviertan a favor de intereses contrarios, algo que, a nuestro pesar, hemos comprobado en anteriores Parlamentos (218).

Shaftesbury propuso que los representantes fuesen elegidos sólo entre los miembros de la pequeña nobleza (gentry) que fueran «propietarios de tierras y muebles por valor de al menos 10.000 libras y con todas sus deudas saldadas» (y mayores de cuarenta años) (219).

Incluso en Inglaterra, pues, en donde el derecho de voto ya estaba severamente limitado, se aplicaron restricciones adicionales a los representantes electos. Whigs y tories coincidían, si bien por diferentes razones, en que los elegidos debían ocupar un rango social más alto que los electores.

Francia

En Francia, la Asamblea Constituyente estableció pronto un derecho de voto acusadamente más amplio, aunque según los criterios actuales, parece, por supuesto, restringido. Para cumplir los requisitos de «ciudadano activo», había que pagar el equivalente a tres jornales en impuestos directos. Además, las mujeres, los sirvientes, los pobres de solemnidad, los carentes de domicilio fijo y los monjes no tenían derecho al voto dado que su posición los hacía demasiado dependientes de otros para tener voluntad política propia. La exclusión de esos «ciudadanos pasivos» del derecho de voto atrajo mucho la atención de los historiadores de los siglos XIX y comienzos del XX. Ciertamente no dejaba de tener su importancia, ya que implicaba, que a los ojos de los votantes, los derechos políticos podían disociarse legítimamente de los civiles, siendo éstos los únicos gozados indistintamente por todos los ciudadanos. Estudios recientes muestran, sin embargo, que el derecho de voto establecido por la Asamblea Constituyente era realmente extenso para la cultura de la época (que consideraba a las mujeres parte de una unidad marital), así como en comparación con las prácticas contemporáneas (sobre todo con Inglaterra) o las prácticas posteriores en Francia durante la restauración monárquica (1815-48). Se ha calculado que el electorado francés que cumplía los requisitos establecidos en 1789 sumaba aproximadamente 4,4 millones de personas (220). Los decretos de agosto de 1792 que establecieron el sufragio «universal», efectivamente ampliaron el electorado, pero ello se debió sobre todo a la reducción de la edad de voto de 25 a 21 años. (Las mujeres, los sirvientes y quienes no tenían domicilio permanente seguían excluidos) (221). Aunque la proclamación del sufragio universal para los varones fue percibido como un acontecimiento histórico, el cambio real fue limitado. Tras 1794, los termidorianos, sin resucitar los políticamente desafortunados términos de ciudadanos «activos» y «pasivos», regresaron a un sistema electoral que no difería del de 1789, pero condicionando todavía el voto a la capacidad de leer y escribir. (La razón era que el secreto de la votación exigía poder emitir papeletas de voto escritas). Tras el giro termidoriano, el electorado aún era extenso, probablemente de 5,5 millones de ciudadanos (222).

En Francia, entonces, el debate sobre la popularidad del gobierno representativo no se centró en quién podía votar, sino más bien en quién podía ser votado. En 1789, la Asamblea Constituyente decretó que sólo quienes pudieran satisfacer las dos condiciones de poseer tierras y pagar en impuestos al menos la cantidad de un marc d’argent (el equivalente a 500 jornales) podían ser elegidos para la Asamblea Nacional. El decreto del marc d’argent se convirtió en el centro de la controversia y oposición. Mientras que el requisito del impuesto de tres días de trabajo para los electores sólo privaba del derecho de voto a un número relativamente reducido de electores, el del marc d’argent para los diputados parece que debió de ser muy restrictivo (aunque hay algo de incertidumbre sobre dónde estaba la línea de exclusión real) (223). Se puede decir, para emplear una terminología no contemporánea pero práctica, que los miembros de la Asamblea Constituyente consideraban el voto como un «derecho», pero ocupar un cargo como una «función». Dado que se consideraba que una función se desempeñaba en nombre de la sociedad, ésta tenía derecho a mantenerlas alejadas de manos no cualificadas. El fin era reservar los cargos de representantes a los miembros de las clases terratenientes y la Asamblea Constituyente optó por conseguirlo con medios explícitamente legales.

El decreto inmediatamente suscité objeciones. Algunos constituyentes argumentaron que la calidad del representante dependía únicamente del voto y de la confianza del pueblo. «Pongan confianza en lugar de marc d’argent», declaró un diputado (Prieur) (224); y Siéyès, normalmente opuesto a la democracia, estuvo de acuerdo. Pero estas voces fueron ignoradas. En 1791, ante la amenaza de una radicalización de la revolución y de la imparable marca de oposición, la Asamblea fue obligada finalmente a abandonar la norma del marc d’argent. El arreglo que ocupó su lugar fue diseñado para alcanzar el mismo fin por otros medios. En 1789, la Asamblea Constituyente había establecido un sistema de elección indirecta concebido explícitamente como un mecanismo de filtración que aseguraría la selección de ciudadanos eminentes. Se había decidido que los votantes se reunirían en «asambleas primarias» (assemblées primaires) a nivel de canton para allí elegir a los electores (uno por cada 100 ciudadanos activos) para la siguiente vuelta; éstos se reunirían a nivel de département para elegir a los diputados (225). En 1789, la Asamblea Constituyente había asimismo dictado un requisito intermedio para los electores de la segunda fase, el pago de una tasa equivalente a diez días de trabajo. En 1791, la Asamblea retiró la norma del marc d’argent y el requisito patrimonial para los representantes, pero mantuvo el sistema de elecciones indirectas y elevó el requisito intermedio del impuesto. Se decidió entonces que sólo los que pagasen el equivalente al salario de cuarenta días podían ser elegidos como electores en la segunda fase (226), un umbral bastante alto (227). Algunos denunciaron «una transferencia oculta del marc d’argent» (228). La medida equivalió en la práctica a cambiar la barrera de entrada desde un peldaño de la jerarquía electoral a otro. La asunción tácita era que los electores terratenientes de la segunda fase elegirían habitualmente a representantes entre sus filas, a la vez que se podía replicar al movimiento popular que esos electores eran libres de elegir a personas de mérito sin consideración de su clase. La nueva regulación tuvo un éxito efectivo al reducir significantemente el número de personas elegibles en la segunda fase (aunque no en «poner fin a la revolución», como confiaban sus promotores). En 1792 se abolieron todo tipo de requisitos patrimoniales y fiscales, pero se conservó el principio de elección indirecta (229). Los termidorianos volvieron al sistema de 1791: ningún requisito patrimonial ni fiscal para los diputados, pero uno restrictivo para los electores de la segunda fase.

Aun así, estudios estadísticos confirman que a lo largo de la revolución, 1792 incluido, las asambleas electorales de la segunda fase estuvieron dominadas por las clases hacendadas (230). Esto se reflejó en la composición de la asamblea representativa nacional. La propia Convención era «una asamblea de juristas (el 52 por ciento de sus miembros) elegida por campesinos» (231).

El efecto socialmente selectivo de las elecciones, aunque sin duda menos marcado que en Inglaterra, estuvo igual de presente. También en Francia los fundadores del gobierno representativo tenían intención de establecer un sistema en el que los elegidos fueran generalmente más ricos y preeminentes que los electores. Pero mientras que en Inglaterra ese resultado se logró parcialmente mediante la operación silenciosa de normas y limitaciones sociales, en Francia, se consiguió un resultado similar mediante arreglos institucionales totalmente explícitos: el requisito fiscal para los electores en la segunda fase y el principio de la elección indirecta. El sistema de elección indirecta, que fue visto como un «filtro de la democracia» (232), merece especial atención porque se mantuvo durante toda la revolución.

Estados Unidos

Filadelfia

En lo relativo al derecho de voto, la Convención de Filadelfia adoptó una posición similar a la francesa al pronunciarse a favor de las soluciones más abiertas de entre las que fueron analizadas. La cláusula de la Constitución antes aludida, que estipulaba que «los electores de cada estado tendrán las cualificaciones requeridas para ser electores de la Rama de la Legislatura Estatal más numerosa» (artículo I, sección 2, cláusula 1), sólo era aplicable a las elecciones para la Cámara de Representantes. Según el borrador de la Constitución de 1787, los senadores debían ser elegidos por las legislaturas de los diferentes estados (artículo I, sección 3, cláusula 1) y el presidente debía ser elegido por un «colegio electoral» nombrado por las legislaturas de los estados. La Presidencia y el Senado, por lo tanto, no exigían más decisiones sobre el derecho de voto. Los debates más importantes sobre las elecciones y sobre cómo afectaban a la naturaleza de la representación se centraron sobre las elecciones a la cámara baja. Debe tenerse en cuenta también que los requisitos de los estados para los derechos de voto se establecieron en las diferentes constituciones estatales. La cláusula federal, por lo tanto, no añadió nada a la regulación del derecho de voto por las legislaturas de los estados individuales.

Los miembros de la Convención de Filadelfia eran plenamente conscientes de que en algunos estados había importantes restricciones del derecho de voto, lo que significaba a su vez restricciones en la elección de los representantes federales. No obstante, debemos situar en su contexto la decisión que luego se adoptaría en la Convención: fue de hecho la más abierta o, como dijo James Wilson en el debate de ratificación de Pennsylvania, la más «generosa» de las opciones discutidas en Filadelfia.

Entre los delegados había una corriente a favor de un requisito federal de propiedad para los electores del Congreso, que podía limitar el derecho de voto en algunos estados (como Pennsylvania), donde sólo estaba en vigor un bajo requisito fiscal para las elecciones estatales (233). El gobernador Morris, por ejemplo, solicitó una cualificación de propiedad que hubiese restringido los derechos electorales de las personas carentes de la misma. Su razonamiento era que la gente carente de propiedades era particularmente vulnerable a la corrupción por parte de los ricos y se convertirían en instrumentos en sus manos. Presentó la moción como una salvaguarda frente a la «aristocracia» (234), y en este razonamiento se ganó el respaldo de Madison. «Contemplando el asunto sólo por sus méritos — razonó Madison — los propietarios de este país serían los más seguros depositarios de las libertades republicanas». Como cuestión de principio, por lo tanto, Madison estuvo a favor de la introducción de un requisito patrimonial, pero a la vez temía la oposición popular a esa medida. «El que el requisito constitucional vaya a ser una propiedad, dependerá mucho de cómo sea recibido tal cambio en los estados en los que el derecho es ahora ejercido por todo tipo de personas» (235). El discurso de Madison revela cierta vacilación y, sobre la base de los Records, parece que al cabo abogaba por un requisito patrimonial, pero no en forma de propiedad inmobiliaria. En cualquier caso, ni Morris ni Madison se salieron con la suya y el tenor general de los discursos pronunciados en la ocasión muestra que la mayoría de los delegados se oponían a cualquier restricción que no fueran las aplicadas por los estados. El argumento principal parece haber sido que el pueblo estaba fuertemente apegado al derecho de sufragio y que no «estaría dispuesto a suscribir la constitución nacional si se le privase del derecho de voto» (236). No obstante, en Filadelfia nadie propuso que el derecho federal de voto fuese más amplio que el de los estados. Está claro entonces, que la Convención optó por la más amplia versión del derecho de voto de las que por entonces entraban en consideración.

Volviendo a los requisitos para los representantes, que son más importantes para nuestro propósito, encontramos la siguiente cláusula en la Constitución: «Nadie que no haya cumplido los veinticinco años podrá ser representante y tendrá que haber sido ciudadano estadounidense durante más de siete años y, cuando sea elegido, deberá ser residente en el estado en el que fue elegido» (artículo I, sección 2, cláusula 2). Estos requisitos no son obviamente muy estrictos y no contienen ningún rastro de lo que he calificado como el principio de distinción. Tal vez una cultura más igualitaria y una población más homogénea en este lado del océano dieran un carácter al gobierno representativo diferente al del viejo mundo, marcado como estaba por siglos de organización jerárquica. No obstante, una lectura más detenida de los Records muestra que tras las cerradas puertas de la Convención los debates sobre los requisitos de los representantes fueron en realidad muy complejos.

El 26 de julio de 1787, George Mason propuso una moción solicitando que se diesen instrucciones al Comité de Selección (el órgano que preparaba el trabajo de las sesiones plenarias) para que concibiese una cláusula «exigiendo algunas cualificaciones de bienes raíces y ciudadanía a los miembros de la legislatura y que descalificase a las personas que no tuviesen sus cuentas en orden o estuviesen en deuda con los Estados Unidos» (237). Durante el debate, Mason citó el ejemplo que hemos discutido anteriormente (véase p. 123) de los requisitos parlamentarios adoptados en Inglaterra durante el reinado de la reina Ana, «que [dijo] recibieron la aprobación universal» (238). Morris respondió que prefería cualificaciones para ejercer el derecho de sufragio. Madison sugirió que había que suprimir las palabras «bienes raíces» de la moción de Mason, señalando que «la posesión de tierras no era prueba segura de verdadera riqueza», aduciendo además que los intereses comerciales e industriales también tenían que disponer de la «oportunidad de hacer oír sus derechos y que éstos se comprendieran en los consejos públicos»; que no había que conceder ningún tratamiento especial a la propiedad de tierras (239). La moción de Madison fue adoptada por la abrumadora mayoría de diez a uno (240). En consecuencia, se solicitó al Comité de Selección que redactase una cláusula sobre un requisito patrimonial sin especificar para los representantes.

Las discusiones en la Convención se centraron después solamente en el tipo de propiedad que se debía requerir a los representantes. Aparte de este titubeo, parece ser que todos los delegados coincidieron que lo conveniente era un requisito patrimonial de la especie que fuera. La Convención había optado por el rumbo más liberal respecto a los electores, pero se inclinó claramente en la dirección contraria en cuanto a los elegidos. Se presentaron dos argumentos principales. Primero, parecía de la mayor importancia garantizar que los representantes tuviesen suficiente independencia económica como para ser inmunes a todas las influencias corruptoras, en especial a las del ejecutivo. El peso de esta preocupación (la de proteger la independencia del legislativo frente al ejecutivo) se refleja asimismo en la cláusula que prohíbe a los senadores y a los representantes ocupar cargos federales durante su mandato (artículo 1, sección 6, cláusula 2). Obviamente, se concibió esta última cláusula para un «sistema de puestos» según el modelo inglés, tan odioso para los republicanos del siglo XVII. En un marco más general, la idea de que la independencia económica ofrecía una de las mejores garantías contra la corrupción era uno de los principios fundamentales del pensamiento republicano y, por eso, las opiniones de los delegados en Filadelfia siguieron las líneas de una tendencia ideológica más amplia (241). En segundo lugar, parecía justificado un requisito patrimonial para los representantes porque el derecho a la propiedad era considerado por todos los delegados como uno de los derechos más importantes y su protección uno de los objetivos principales del gobierno. Consecuentemente, parecía necesario adoptar precauciones concretas para asegurar que los representantes tuviesen especial cuidado con los derechos e intereses de la propiedad. En cualquier caso, ya fuese la propiedad considerada como un baluarte de la libertad republicana o un derecho fundamental, la Convención federal consideró que los representantes tenían que ser propietarios y en consecuencia de mayor rango social que los que los elegían, dado que no se exigía ese requisito para obtener el derecho de sufragio. Parece, entonces, que el principio de distinción también estuvo presente en Filadelfia. La pregunta es: ¿por qué no fue plasmado en una disposición constitucional?

Volvamos a los debates en busca de respuesta. Pocas semanas después, el Comité de Selección presentó la siguiente cláusula ante la asamblea plenaria: «El legislativo de los Estados Unidos debe disponer de autoridad para establecer requisitos uniformes de propiedad a los miembros de ambas cámaras, y el Legislativo ha de cooperar en ello» (242). El Comité (corno explicaron dos de sus miembros, Rutledge y Ellsworth) había sido incapaz de ponerse de acuerdo sobre un requisito patrimonial preciso y, en consecuencia, decidió dejar que la cuestión la resolviesen legislaturas futuras. Dos obstáculos impidieron llegar al Comité a un acuerdo. El primero, como afirmó Rutledge, fue que a los miembros del Comité «les desconcertó, por un lado, el riesgo de disgustar al pueblo estableciéndolo (el requisito) demasiado alto y, por otro, el de hacerlo ineficaz de puro bajo». Segundo, de acuerdo con Ellsworth, «las diferentes circunstancias de las diversas parte de los Estados Unidos y la probable diferencia entre las actuales y futuras circunstancias de la totalidad hacen inadecuados los requisitos uniformes y los fijos. Establecerlos tan altos para que puedan ser útiles en los estados sureños los harían inaplicables en los estados del este. Adaptarlos a éstos, los hará carente de propósitos para aquellos» (243). Puede que la cláusula propuesta solucionase los problemas en el seno del Comité de Selección, pero en la sesión plenaria encontró una objeción mayor: dejar la cuestión a la discrecionalidad legislativa era peligroso en extremo, ya que la misma naturaleza del sistema político podría quedar alterada radicalmente por la simple manipulación de esas condiciones (244). Wilson, aunque miembro del Comité, también indicó que «era probable que la legislatura nunca fijase una regla uniforme» y pasó entonces a decir «terminemos la sesión» (245). Tras la intervención de Wilson se procedió a votar de inmediato y la propuesta de la comisión fue rechazada por siete a tres. En la Constitución no se incluirían requisitos patrimoniales para los representantes.

El episodio muestra que la ausencia de requisitos patrimoniales en la Constitución de 1787 no se debió a razones de principio, sino de expeditividad. Los delegados estaban a favor del principio de requisitos patrimoniales, pero sencillamente no pudieron ponerse de acuerdo sobre un umbral uniforme que lograse el mismo resultado en los estados del norte y en los del sur, en los estados agrícolas subdesarrollados del oeste y en los más ricos y mercantilistas del este. Por lo tanto, la ausencia en la Constitución de requisitos patrimoniales para los representantes, lo que se aparta notablemente de las pautas inglesa y francesa, debe ser considerada en gran medida como un resultado involuntario. Hay que admitir que cuando emitieron sus votos, los delegados eran conscientes con toda probabilidad de que estaban abandonando el principio mismo de requisito patrimonial y que, por lo tanto, el resultado no fue estrictamente involuntario. Está claro, sin embargo, que los delegados habían sido dirigidos por circunstancias externas en la emisión de su voto definitivo, que era diferente (contrario, en realidad) a su explícita intención inicial. Además, no hay indicios de que, entre tanto, hubiesen cambiado de opinión sobre la cuestión de principio. Es tentador afirmar que el carácter excepcionalmente igualitario de la representación en los Estados Unidos se debe más a la geografía que a la filosofía.

Los miembros de la Convención de Filadelfia tomaron otras dos decisiones referentes a las elecciones. La Cámara de Representantes debía ser elegida cada dos años, un mandato lo suficientemente corto para asegurar la adecuada dependencia de sus electores. El temor a las legislaturas largas era extremo, ya que, sobre la base de la experiencia inglesa, fue visto como el sello de la tiranía. Algunos delegados presentaron argumentos a favor de elecciones anuales, pero se llegó, en general sin muchas dificultades, al acuerdo de los dos años. En la Convención también se decidió que el número de representantes no debía exceder el de uno por cada treinta mil habitantes, pero que cada estado tendría al menos un representante» (artículo I, sección 2, cláusula 3). Se decidió que la cámara tuviese sesenta y cinco miembros hasta que se efectuase el primer censo. Se estableció la proporción entre electores y elegidos con vistas a mantener el tamaño de la cámara dentro de límites manejables, incluso si, como se esperaba (y confiaba), aumentase la población. La propuesta inicial del Comité de Selección había sido un representante por cada 40.000 votantes efectivos (246). Algunos delegados, entre los que destacan Mason, Gerry y Randolph, pusieron objeciones al reducido tamaño de la asamblea de representantes (247). Pero parece ser que en general la cuestión no provocó un debate mayor en la Convención, como el propio Gerry iba a reconocer en su correspondencia (248). Al parecer, los delegados estaban más preocupados por el peso relativo de los estados que por la proporción entre electores y elegidos (249).

El debate de ratificación

Aunque la cuestión del tamaño de la Cámara de Representantes no dio pie a significativos razonamientos en la Convención de Filadelfia, llegó a ser un importante punto de controversia en los debates de ratificación. Efectivamente, como señalan Kurland y Lerner, en la cuestión de la representación, «eclipsando todas [las otras polémicas] estuvo el tema de una representación idónea expresada en el tamaño de la Cámara de Representantes propuesta» (250). La cuestión del tamaño de la asamblea de representantes (que en cierto modo fue un problema técnico sobre el número óptimo para unas deliberaciones adecuadas) adquirió enorme importancia política; concernió a la relación entre los representantes y los representados, al mismo núcleo de la noción de representación. El razonamiento giró casi exclusivamente alrededor de las consecuencias de la proporción entre elegidos y electores. No se cuestionaron ni la extensión del derecho de voto ni los requisitos legales de los representantes, puesto que los antifederalistas (los que rechazaban el plan preparado en Filadelfia) carecían de objeciones contra aquello y la Constitución no contenía nada sobre esto. Merece la pena resaltar otro punto: en el debate se opusieron dos concepciones de representación. Los antifederalistas aceptaban la necesidad de representación: no eran «demócratas» en el sentido del término en el siglo XVIII, ya que no abogaban por el gobierno directo del pueblo en asamblea. Esto ha sido enfatizado correctamente por Terence Ball, en un reciente ensayo (251).

La principal objeción que los antifederalistas presentaron a la Constitución era que la proporción propuesta entre elegidos y electores era demasiado reducida para permitir una semejanza correcta. Los conceptos de «semejanza», «parecido», «fidelidad» y la idea de que la representación debía ser un «cuadro real» del pueblo son repetidos constantemente en los escritos y discursos de los federalistas (252).

El análisis de Terence Ball del conflicto entre las dos concepciones de representación en los debates de ratificación no es del todo satisfactorio. Empleando las categorías desarrolladas por Hanna Pitkin, Ball caracteriza la visión de la representación de los antifederalistas como la «teoría del mandato», por la que la tarea de los representantes es la de «reflejar las opiniones de los que representan» y la «de compartir sus actitudes y sentimientos». Ball sostiene que, en cambio, los federalistas veían la representación como la actividad «independiente» de «un fideicomisario que debe hacerse sus propios juicios sobre los intereses de su circunscripción y sobre cómo servirlos mejor» (253). Claramente, los antifederalistas pensaban que los representantes debían compartir las circunstancias, actitudes y sentimientos de sus representados. También es cierto que esto no preocupó prácticamente al pensamiento federalista. Sin embargo, el centro del debate no era exactamente, como implica el contraste entre «independencia» y «mandato», la libertad de acción de los representantes respecto a los deseos de los representados. La acusación que los antifederalistas dirigían constantemente no era que, con la Constitución propuesta, los representantes no fuesen a actuar según sus instrucciones, sino que no serían parecidos a quienes les eligieron. Obviamente, ambas cuestiones no dejan de estar relacionadas, pero no son la misma. El debate de ratificación no giró sobre el problema de los mandatos y de las instrucciones, sino sobre la cuestión de la similitud entre electores y elegidos.

Brutus, por ejemplo, escribió:

El mismo término representante, implica que la persona u órgano elegido para ese fin debe parecerse a los que lo designan: para que una representación del pueblo de América sea verdadera, debe ser como el pueblo […] Son el signo; y el pueblo la cosa significada… Debe, por tanto, intentarse que los que están situados en lugar del pueblo posean sus sentimientos y sensaciones y se rijan por sus intereses, con otras palabras, que tengan el máximo parecido con los que sustituyen espacialmente. Es obvio que para que una asamblea tenga verdadero parecido con el pueblo de cualquier país, debe ser considerablemente numerosa (254).

Por su parte, Melancton Smith, principal adversario de Hamilton en la convención de ratificación de Nueva York, declaró en un discurso sobre la Cámara de Representantes propuesta: «La idea que naturalmente nos viene a la mente al hablar de representantes es que se parezcan a los que representan; que sean la verdadera imagen del pueblo: que conozcan sus circunstancias y sus deseos y necesidades; que se conmuevan con sus aflicciones y que estén dispuestos a procurar sus intereses» (255). La incansable insistencia en la necesidad del parecido entre electores y elegidos es una de las más notables características de los panfletos y discursos antifederalistas (256). Desde luego, los antifederalistas no formaban una corriente intelectualmente homogénea, pero, aunque algunos fuesen conservadores, radicales otros, prácticamente coincidían con unanimidad en su demanda de que los representantes se pareciesen a los que representaban.

La idea de que la representación política debía ser concebida como reflejo o imagen, siendo su principal virtud la de parecerse al original, encontró en los primeros años de la independencia su expresión más influyente en Las reflexiones sobre el gobierno de John Adams. Y aunque Adams no participó en el debate constitucional de 1776, apenas se puede poner en duda su influencia sobre el pensamiento federalista. «La principal dificultad estriba en la asamblea representativa, por lo que hay que poner el máximo cuidado en su constitución — había escrito Adams en 1776 — [en el pasaje precedente, Adams había manifestado la necesidad de representación en los grandes estados]. Debe ser un cuadro en miniatura exacto del pueblo en su totalidad. Debe pensar, sentir, razonar y actuar como él» (257). Empleando las categorías de Hanna Pitkin, se puede decir que los antifederalistas estaban defendiendo una concepción «descriptiva» de la representación. Desde ese punto de vista, el propósito es que la asamblea, como pueblo en miniatura, actúe como lo haría el propio pueblo reunido en asamblea. En este sentido, los objetivos de la visión «descriptiva» y de la «teoría del mandato» son los mismos. No obstante, en el segundo caso, la identidad entre la voluntad de los representantes y la del pueblo queda asegurada mediante disposiciones legales formales (instrucciones o mandatos imperativos); mientras que la concepción «descriptiva» presupone que los representantes harán espontáneamente lo que el pueblo haría, puesto que son reflejos del pueblo, comparten las circunstancias de sus votantes y están próximos a ellos, en los dos sentidos del término, el metafórico y el físico.

Cuando los antifederalistas hablaban de «similitud» o «proximidad», se referían ante todo al sentido social. Los que se oponían a la Constitución sostenían que algunas clases del pueblo no estarían representadas de forma adecuada, pues nadie de su grupo se sentaría en la asamblea. Samuel Chase escribió:

Es imposible que unos cuantos hombres estén al corriente de los sentimientos y los intereses de los Estados Unidos, que contienen muchas y diversas clases u órdenes de personas —comerciantes, agricultores, colonos, mecánicos y personas opulentas y bien situadas. Para formar una representación idónea y verdadera, cada orden debería de disponer de la oportunidad de elegir a una persona como su representante […] Sólo que […] pocos de los comerciantes o sólo los opulentos y ambiciosos tendrían alguna oportunidad. El gran colectivo de colonos y agricultores no puede esperar ninguno de su orden — el puesto es demasiado elevado para aspirar a él — la distancia entre el pueblo y sus representantes será tan grande que no hay probabilidad de que un agricultor o colono sea elegido. Los mecánicos de todos los tipos serán excluidos de los escaños por una voz general. Sólo serán elegidos pequeños aristócratas, ricos y personas de alta cuna (258).

Dada la diversidad de la población de América, sólo una amplia asamblea podría cumplir los requisitos necesarios para una representación «adecuada». En una asamblea verdaderamente representativa, indica Brutus, «los agricultores, los comerciantes, los mecánicos y las diversas clases de personas deberían estar representadas de acuerdo con sus respectivos pesos y cantidades; y los representantes deberían estar íntimamente identificados con sus deseos, entender los intereses de las diversas clases de la sociedad, tener un adecuado sentimiento y asumir con celo la promoción de su prosperidad» (259). Los antifederalistas no exigían, sin embargo, que todas las clases sin excepción tuviesen miembros con escaños en la asamblea. Sólo pretendían que estuvieran representados los principales componentes de la sociedad, haciendo hincapié en los estamentos medios (propietarios, artesanos independientes y pequeños comerciantes).

No tenían, empero, dudas de que la representación prevista por la Constitución se inclinaría a favor de las clases más prósperas y prominentes. Ese fue uno de los motivos por los que denunciaron la tendencia «aristocrática» de la Constitución (los sustanciales poderes concedidos al Senado también eran temidos por «aristocráticos»). Por supuesto, cuando los antifederalistas hablaban de «aristocracia», no se referían a la nobleza hereditaria. Nadie cuestionaba que en América no había y no debía haber nobleza, ya que la Constitución prohibió explícitamente la concesión de títulos nobiliarios (artículo I, sección 9, cláusula 9). Lo que imaginaban los antifederalistas no eran privilegios legalmente definidos, sino la superioridad social debida a la riqueza, al rango o incluso al talento. Quienes gozaban de esa superioridad formaban lo que calificaban como «la aristocracia natural», oponiendo en ese sentido «natural» a legal o institucional. Como lo expresó Melancton Smith en el debate de ratificación de Nueva York:

Estoy convencido de que este gobierno está constituido de tal modo que los representantes pertenecerán en general a la primera clase de la comunidad, lo que distinguiré con el nombre de aristocracia natural de la nación […] Me preguntarán qué pretendo decir con aristocracia natural y me dirán que entre nosotros no existe está distinción de personas por clases. Es verdad que, para nuestra singular felicidad, carecernos de distinciones legales o hereditarias de este tipo, pero, aun así, hay diferencias reales. Toda sociedad se divide de forma natural en clases. El Creador de la naturaleza ha dotado a unos con más aptitudes que a otros: nacimiento, educación, talento, y riqueza crean diferencias entre los hombres tan visibles y tan influyentes como los títulos, los galones y las medallas. En toda sociedad, los hombres de esa clase dispondrán de mayor grado de respeto. Y si el gobierno se constituye de tal modo que admita sólo a unos pocos en el ejercicio del poder, éste, siguiendo el curso natural de las cosas, estará en sus manos (260).

Brutus, por su parte, observa:

De acuerdo con el devenir común de los asuntos humanos, será elegida la aristocracia natural del país. La riqueza siempre crea influencia y ésta, en general, se ve incrementada por las conexiones de las grandes familias […] Es probable que pocos comerciantes, salvo los más opulentos y ambiciosos, tengan representación en este órgano: pocos son personajes lo suficientemente llamativos para atraer la atención de los electores de un estado con tan limitada representación (261).

Como resaltó la minoría de Pennsylvania: «Sólo resultarán elegidas las personas de más elevada condición en la vida» (262). Los antifederalistas no eran igualitaristas radicales, que denunciaran las desigualdades sociales, económicas o personales. En su opinión, esas desigualdades formaban parte del orden natural de las cosas. Tampoco presentaban objeciones a que la aristocracia natural desempeñase un papel político específico, pero no querían que monopolizara el poder.

Los antifederalistas no desarrollaron una explicación detallada — y mucho menos clara y simple — que pudiera ser empleada en los debates públicos sobre las razones por las que sólo los ricos y prominentes serían elegidos. Sus ideas tenían más bien la forma de intuiciones profundas, pero no estaban completamente articuladas. Sostenían que cuanto más grandes fuesen los distritos electorales, mayor sería la influencia de los ricos. En los marcos reducidos, podían ser elegidas personas corrientes, en los grandes, sin embargo, los candidatos venturosos tendrían que ser especialmente notables y prominentes. Ninguna de las proposiciones era evidente, pero los detractores de la Constitución fueron incapaces de explicarlo más. Esta falta de articulación explica en parte la debilidad de su punto de vista cuando se confrontaba con el más claro y firme de los federalistas. Los antifederalistas eran plenamente conscientes de la fuerza dialéctica del argumento de sus adversarios. Y al final recurrieron a la simple y bastante débil afirmación de que los federalistas estaban engañando al pueblo. En el Federal Farmer se publicó la siguiente declaración que capta tanto el núcleo de la posición antifederalista como su debilidad dialéctica:

El pueblo puede ser el elector, pero si la representación se constituye de tal modo que dé a una o más de las clases naturales del hombre en la sociedad un indebido ascendiente sobre los otros, será imperfecta; los primeros se convertirán gradualmente en amos y los segundos en esclavos […] Decir al pueblo que son electores y pueden elegir a sus legisladores es engañarlo si no pueden elegir en la naturaleza de las cosas entre ellos mismos y genuinamente como ellos mismos (263).

El tono acusador y la exageración retórica no puede enmascarar la falta de argumentos consistentes. Los antifederalistas tenían el profundo convencimiento de que los representantes no serían como los electores, pero eran incapaces de explicar en términos sencillos la enigmática «naturaleza de las cosas» o el «curso común de los asuntos humanos» que conduciría a un resultado así.

Dicha posición era completamente vulnerable a las fulminantes réplicas de Madison. Nos han dicho, declara Madison en un pasaje igualmente retórico, que la Cámara de Representantes va a convenirse en una oligarquía, pero:

¿Quiénes van a ser los electores de los representantes federales? No los ricos más que los pobres; no los instruidos más que los ignorantes; no los altivos herederos de distinguidos apellidos más que los humildes hijos de suertes oscuras y poco propicias. Los electores serán el gran cuerpo ciudadano de los Estados Unidos […] ¿Quiénes serán objeto de elección popular? Todos los ciudadanos cuyos méritos les recomienden ante la estima y confianza de este país. No está permitida ninguna cualificación por riqueza, por nacimiento, credo o profesión que ponga trabas al juicio o engañe la inclinación del pueblo (264).

Los antifederalistas no tenían objeciones al derecho de voto federal y reconocieron que no había requisitos patrimoniales ni fiscales para los representantes en la Constitución. Por lo tanto, no tenían contraargumentos efectivos.

Tras esta primera defensa, la esencia del razonamiento de Madison en «El Federalista 57» consiste en afirmar que la Constitución proporciona todas las garantías para que los representantes no traicionen la confianza del pueblo. Como los representantes «estarán distinguidos con la preferencia de sus conciudadanos», aduce Madison, hay razones de peso para creer que tendrán realmente las cualidades por las que fueron elegidos y que estarán a la altura de lo esperado. Además, sabrán que sólo deben al pueblo su ascenso al cargo público; y eso «no puede producir una simulación temporal, al menos en sus circunscripciones». Debiendo su honor y distinción al favor popular, es improbable que subviertan el carácter popular de un sistema que es la base de su poder. Y más importante es que las elecciones frecuentes les recordarán su dependencia de los electores. Por último, las leyes que aprueben serán aplicables tanto a ellos mismos como a sus amigos y a la sociedad en general (265).

Dadas todas esas garantías, Madison vuelve las tornas y arroja indirectamente sospechas hacia los antifederalistas por su preferencia por el gobierno republicano o popular al preguntar:

¿Qué podemos decir a los hombres que profesan su más apasionado celo por el gobierno republicano y, sin embargo, cuestionan con descaro su principio fundamental [el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes]?; quiénes pretenden ser adalides del derecho y la capacidad del pueblo para elegir sus propios gobernantes, pero sosteniendo que el pueblo preferirá a los que inmediata e infaliblemente traicionarán la confianza en ellos depositada (266).

Madison insinúa que estos republicanos declarados albergan en realidad dudas sobre el derecho del pueblo a elegir a los gobernantes que quiera, así como de su capacidad para juzgar a los candidatos. Aunque Madison resalta con gran efecto la dimensión popular o republicana de la representación según el esquema propuesto, en ninguno de sus razonamientos afirma que la Constitución vaya a asegurar el parecido o proximidad entre representantes y representados. El sabía también que no era así.

Madison desarrolla, por su parte, una concepción totalmente distinta de lo que la representación puede y debe ser:

El propósito de toda constitución política es, o debe ser, primero, obtener como gobernantes a los hombres de mayor sabiduría o discernimiento y mayor virtud para perseguir el bien común en la sociedad. Y en segundo lugar, que tome las más eficaces precauciones para mantenerlos virtuosos mientras sigan conservando la confianza pública. La política característica del gobierno republicano es lograr gobernantes mediante elecciones. Esta forma de gobierno dispone de numerosos y diversos medios para evitar su degeneración. El más eficaz es la limitación del mandato, así como el de mantener una conveniente responsabilidad frente al pueblo (267).

En esta caracterización del gobierno republicano, conviene señalarlo, no hay la mínima mención a la semejanza entre representantes y representados. En realidad, los representantes deben ser diferentes de sus electores, porque el gobierno republicano requiere, como otros, que el poder sea confiado a quienes posean «mayor sabiduría y mayor virtud», a personas superiores y diferentes de sus conciudadanos. Esta es una de las más claras expresiones del principio de distinción en el pensamiento federalista, pero Madison presenta la misma idea en numerosas ocasiones. En el famoso pasaje de «El Federalista 10» en el que Madison expone su concepción de las diferencias entre democracia y república, indica, primero, que las características definitorias de una república son «la delegación del gobierno en […] un reducido grupo de ciudadanos elegidos por el resto […] Siendo su efecto, por un lado, refinar y extender las opiniones del pueblo pasándolas a través de un órgano electo de ciudadanos, cuya sabiduría mejor pueda discernir los verdaderos intereses de la nación y cuyo patriotismo y amor a la justicia tenga menos probabilidades de ser sacrificado por consideraciones temporales o parciales» (268). Entonces, lo que distingue a una república de un democracia no es la mera existencia de un órgano de representantes, sino también el hecho de que esos representantes formen un «órgano electo». Como Guicciardini antes que él, Madison está claramente jugando con los dos sentidos de la palabra «electo»: los representantes son elegidos, en el sentido literal, pero constituyen también «los pocos elegidos». Así pues, la caracterización completa del modo republicano de elegir gobernantes es que deja al pueblo seleccionar mediante la elección a los más sabios y virtuosos.

El republicanismo de Madison, no obstante, no se conforma con la selección de los más inteligentes y virtuosos; no hay fe ciega en las élites inteligentes y virtuosas. Hay que mantener a los representantes en la senda de la virtud con un sistema de imperativos, sanciones y recompensas. «La precaución más efectiva para mantenerlos virtuosos» son las elecciones y reelecciones frecuentes. La constante perspectiva de unas elecciones próximas combinada con el deseo de seguir en el cargo garantizará una conveniente dedicación a los intereses del pueblo. Si, en un gobierno republicano, los seleccionados y los pocos escogidos sirven al bien común en vez de a sus propios intereses ello no se debe a ningún parecido con sus electores, sino ante todo a que son sujetos a la responsabilidad ante el pueblo mediante elecciones regulares. Los antifederalistas pensaban que, para que los representantes sirvan al pueblo, debían ser «como» éste. Madison responde que los representantes bien pueden ser diferentes al pueblo, en realidad, han de serlo. Sin embargo, no servirán al pueblo porque les vayan a mantener debidamente dependientes de él mediante medios institucionales. Los mejores guardianes del interés del pueblo son las elecciones recurrentes, no la similitud o la proximidad social. Ahora son evidentes en toda su amplitud las divergencias entre las dos concepciones de la representación. Los antifederalistas no cuestionaban la necesidad de elecciones periódicas, pero, para ellos, era sólo condición necesaria para una representación genuina; también se requería similitud y proximidad. Los federalistas, por otro lado, consideraban las elecciones como condición necesaria y suficiente para una buena representación.

A la objeción de que la Constitución era aristocrática, la réplica federalista consistía en realzar la diferencia entre aristocracia pura y «aristocracia natural», aduciendo además que en la segunda no había nada objetable. En los discursos de James Wilson durante el debate de ratificación de Pennsylvania, se puede hallar un ejemplo de esta línea de argumentación. De particular significación es su defensa de la Constitución en este punto, ya que, de todos los líderes federalistas, era ciertamente el de mentalidad más democrática. Por ejemplo, alaba la Constitución por su carácter «democrático», algo que Madison (y mucho menos Hamilton) no hubiesen hecho. Aun así, ante la objeción de que la Constitución propuesta se inclinaba hacia la aristocracia, Wilson estaba dispuesto a justificar el gobierno de la aristocracia natural:

Me pregunto ahora qué significa aristocracia natural. No desconozco la definición etimológica del término, ya que si lo rastreamos hasta el idioma del que se deriva, una aristocracia no significa ni más ni menos que el gobierno de los mejores hombres de la comunidad y aquellos que son recomendados por la constitución de Pennsylvania, donde se estipula que los representantes deben ser los que más destaquen por su sabiduría y virtud. [Debe tenerse en cuenta que la constitución de Pennsylvania de 1776 era considerada en general como una de las constituciones estatales más «democráticas»; y que siempre constituía una referencia para las audiencias de Wilson.] ¿Hay algún riesgo en una representación así? Nunca consideraré equivocado que se emplee a tales individuos […] Si esto se llama aristocracia natural, y yo no reconozco otra: ¿puede ser objetable que deban ser empleados los hombres que más destaquen por sus virtudes y talentos? (269).

En su definición de aristocracia natural, Wilson no menciona la riqueza, lo que hace más defendible sus posición y hace que su argumento sea algo más común, pero sin llegar a la trivialidad. Y es que el razonamiento ha de ser considerado en el contexto de todo el debate y a la luz de las acusaciones de las otras partes. Desde esta perspectiva, la argumentación de Wilson es importante por admitir dos puntos presentados por los antifederalistas. Primero, que los representantes no serán como sus electores y tampoco deben serlo. Es verdaderamente deseable que tengan más talento y sean más virtuosos. Segundo, la asamblea representativa estará formada sobre todo, por no decir exclusivamente, por la naturaleza aristocrática.

Tras su defensa de la aristocracia natural, Wilson resalta hasta qué punto difiere de la aristocracia propiamente dicha. Un «gobierno aristocrático», prosigue, es un gobierno

en el que el poder supremo no es del pueblo, sino que reside en un selecto órgano de hombres que, o bien ocupan las vacantes que se producen por voluntad propia y elección, o bien lo consiguen en virtud del principio de herencia, o por sus posesiones territoriales, o por alguna otra razón que no es el resultado de sus características personales. Cuando hablo de características personales me refiero a las cualidades de su mente y a la disposición de su corazón (270).

Cuando se vio ante la misma objeción sobre el carácter aristocrático de la Constitución, la primera respuesta de Hamilton fue ridiculizar la concepción de aristocracia de sus adversarios.

¿Por qué, entonces, nos hablan tan a menudo de aristocracia? Por mi parte, apenas reconozco el significado de esta palabra tal y como se aplica […] Pero, ¿quiénes son los aristócratas entre nosotros? ¿Dónde encontramos hombres elevados a un rango perpetuo y por encima del de sus conciudadanos y con poderes independientes de ellos? Los argumentos del caballero [el antifederalista] no van más allá de probar que hay hombres que son ricos, hombres que son pobres, algunos que son inteligentes y otros que no; que en verdad toda persona eminente es un aristócrata […] Me atrevo a decir que esta descripción es ridícula. Esa imagen es ilusoria. ¿Considera el nuevo gobierno más elegible a un hombre rico que a uno pobre? No, no requiere tal cualificación (271).

Hamilton vuelve una y otra vez al argumento favorito de los federalistas: que el pueblo tiene el derecho de elegir como gobernantes a quien le plazca. No obstante, va incluso más allá al reconocer que la riqueza estaba destinada a desempeñar una parte cada vez más importante en las elecciones: «A medida que aumente la riqueza y se acumule en pocas manos, a medida que el lujo prevalezca en la sociedad, la virtud será considerada en mayor grado sólo como gracioso accesorio de la riqueza y las cosas tenderán a apartarse del modelo republicano. Es una disposición real de la naturaleza humana: es algo que ni el honorable miembro [Melancton Smith] ni yo podemos corregir» (272). Y aunque Hamilton lamenta tan ineludible evolución, los comentarios siguientes suenan algo más que resignados:

Fijaos en los ricos y pobres de la comunidad, en los instruidos y en los ignorantes. ¿Entre quiénes predomina la virtud? La diferencia no consiste, desde luego, en la cantidad sino en el tipo de vicios inherentes a las diversas clases, y a este respecto la ventaja de carácter pertenece a los ricos. Sus vicios son probablemente más favorables a la prosperidad del estado que los de los indigentes y participan menos en la depravación moral (273).

Hamilton estaba, más que ningún otro federalista, dispuesto a abogar abiertamente por conceder a la riqueza cierto papel en la selección de los representantes. Roma le fascinaba y su objetivo máximo era que la joven nación se convirtiese en una gran potencia, en un imperio tal vez. Consideraba el poder económico la mejor vía hacia la grandeza histórica y, por ello, quería ver dirigido el país por comerciantes prósperos, osados y emprendedores. En Filadelfia, en su discurso contra el plan presentado por la delegación de New Jersey, había subrayado la necesidad de atraer al nuevo gobierno a «verdaderos hombres de peso e influencia» (274). En El Federalista replicó a los antifederalistas que «la idea de una representación real de todas las clases de personas y de cada clase» era «utópica en su conjunto», añadiendo: «A no ser que sea establecido explícitamente en la Constitución que cada ocupación diferente debe mandar una o más personas, en la práctica jamás tendrá lugar» (275). Una vez más, se daba la razón a los antifederalistas: la importancia numérica de las diversas clases de la sociedad nunca encontrará reflejo espontáneo en la asamblea representativa.

Los mecánicos y los fabricantes, salvo escasas excepciones, siempre estarán inclinados a dar su voto a comerciantes más que a personas de sus propios oficios o gremios. Estos distinguidos ciudadanos son bien conscientes de que las artesanías mecánicas y manufactureras proporcionan los materiales de la industria y empresa comercial […] Saben que el comerciante es su patrón y amigo natural; y son conscientes de que por mucha confianza que, en justicia, puedan tener en su propio buen juicio, los comerciantes pueden promover sus intereses más eficazmente que ellos mismos (276).

La diferencia era que Hamilton, al contrario que los antifederalistas, admitía este estado «natural» de las cosas.

No todos los federalistas compartían el punto de vista de Hamilton sobre el papel del comercio y de la riqueza, como lo mostrarían los debates y conflictos de la década siguiente. En los años noventa del siglo XVIII, Madison y Hamilton se hallaron en bandos opuestos: Hamilton, entonces en el cargo, seguía siendo partidario de los intereses comerciales y financieros y defendiendo un fuerte poder central; mientras, Madison se sumaba a Jefferson en las denuncias de lo que consideraban la corrupción asociada a las finanzas y al comercio, así como de las intrusiones del gobierno federal. Todos los federalistas coincidían, sin embargo, en que los representantes no debían ser como sus electorados. Ya fuesen las diferencias expresadas en términos de sabiduría, virtud, talento o riqueza y pobreza absolutas, todos esperaban y deseaban que los elegidos destacasen entre los que los elegían.

Al final, no obstante, los federalistas compartían la intuición antifederalista de que este tipo de diferencias resultarían del mero tamaño de los distritos electorales (o sea, por la proporción entre electores y elegido). Los partidarios de la Constitución propuesta no ofrecían más explicación del fenómeno que sus adversarios. Pero como los federalistas no solían presentarlo públicamente como uno de los principales méritos de la Constitución, su incapacidad para explicarlo en los debates era menos problemática para ellos que para los antifederalistas. Aun así, la idea aparecía ocasionalmente en los discursos federalistas. Wilson, por ejemplo, declaró:

Y creo que la experiencia de quienes tuvieron experiencia demuestra que cuanto mayor sea el distrito electoral, mejor es la representación. Los pequeños demagogos sólo surgen en rincones remotos. Sólo una verdadera fortaleza de carácter puede dar a un hombre influencia en grandes distritos. Esto se muestra notablemente en el estado de Massachusetts. Los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos en distritos muy pequeños; y tal ha sido la influencia de la camarilla del partido y las pocas intrigas habidas en él, que la gran mayoría parece inclinada a mostrar poca desaprobación de la conducta de los insurgentes en ese estado [los partidarios de Shays] (277).

Por el contrario, el gobernador de Massachusetts fue elegido por todo el electorado, una circunscripción más bien grande. Está claro que, prosigue Wilson, cuando se llegó a la elección del gobernador, los votantes de Massachusetts «sólo oscilaron entre las personalidades más eminentes» (278). La alusión a la rebelión de Shays de 1786 dejó bastante clara la dimensión socioeconómica de lo que Wilson quería decir con «personalidades eminentes» o «verdadero peso de carácter» (279). En su discurso del 11 de diciembre de 1787, Wilson repite el mismo razonamiento (con sólo ligeras diferencias de énfasis), antes de aducir que los distritos electorales grandes eran una protección frente a los demagogos de tres al cuarto y la mentalidad pueblerina (280).

Escribiendo en el «El Federalista 10», Madison establece también una conexión entre el tamaño del electorado y la selección de candidatos prominentes. Aunque el pasaje no aborda la proporción electoral y el tamaño de la cámara, sino la ventaja de las grandes repúblicas frente a las pequeñas, emplea un razonamiento similar al de Wilson: cuanto más numeroso sea el electorado, más probable es la selección de personajes respetables:

Como cada representante será elegido por un mayor número de ciudadanos en las repúblicas más grandes que en las pequeñas, será más difícil para los candidatos indignos practicar con éxito el pervertido arte con el que con frecuencia se llevan a cabo las elecciones; y al ser sufragios del pueblo más libres, será más probable que se centren en los individuos que posean los méritos más atractivos y la más completa y formada personalidad (281).

En su «Nota sobre el discurso sobre el derecho de sufragio» (una explicación del discurso que pronunció en la Convención el 7 de agosto de 1787) (282), Madison es más explícito en cuanto a los beneficios que espera de los grandes electorados. En la nota se reflexiona sobre las posibles soluciones a lo que describe al comienzo como el mayor problema suscitado por el derecho de sufragio. «Si se concede el derecho exclusivamente a los propietarios, se pueden oprimir los derechos de las personas. Basta con el feudalismo para probarlo. Si se extiende a todos por igual, los derechos de los propietarios o las exigencias de justicia pueden ser rechazados por una mayoría sin propiedades o interesada en ciertas cotas de injusticia» (283). El objetivo principal en cuestiones de sufragio, por lo tanto, es garantizar los derechos de las personas y de la propiedad por igual. Madison considera cinco posibles soluciones. Las dos primeras son rechazadas por no equitativas: una cualificación patrimonial para los electores, ya sea en forma de alguna propiedad específica o de cualquier propiedad; y la elección de una rama del legislativo por los propietarios y otra por los carentes de propiedad. Madison se extiende más en una tercera posibilidad: reservar el derecho de elección de una rama del legislativo a los propietarios y reconocer a todos los ciudadanos, incluyendo a los propietarios, el derecho de elegir a la otra rama (lo que daría voto doble a los propietarios). Madison indica, no obstante, que no tenía del todo claro los efectos de esta tercera solución y creía que podía ser probada. Luego pasa a una cuarta solución, sobre la cual, al parecer, tenía opiniones más definidas:

Si la experiencia o la opinión pública requieren un sufragio igual y universal para cada poder del gobierno, como prevalece en general en los Estados Unidos, se puede encontrar un recurso favorable para los hacendados u otros propietarios, cuando sus posesiones están en minoría, en la ampliación de los distritos electorales para una rama del legislativo y en la extensión de su período de servicio. Los distritos más grandes son manifiestamente más favorables a la elección de personas de respetabilidad general y de probable adhesión a los derechos de propiedad que a la de quienes dependen de pedir personalmente el voto en comunidades reducidas (284).

Finalmente, de hallarse también inaceptable esta solución, Madison ve el bastión final de los derechos de propiedad en una combinación de diversos elementos: «La influencia ordinaria de la propiedad y la información superior inherente a sus titulares» (285), «el sentido popular de la justicia ilustrado y ampliado por una profunda educación» y «la dificultad de combinar y efectuar propósitos injustos en una nación grande». Las soluciones cuarta y quinta están obviamente incorporadas en la Constitución (286). Respecto a los efectos de los distritos electorales de mayor tamaño, Madison ya no habla (como lo hiciera en el «El Federalista 10») con el lenguaje de la virtud y la sabiduría; afirma con mayor franqueza que el superior tamaño actuaría en favor de la propiedad y de la riqueza.

Sería superficial, sin embargo, presentar a Madison y a los dirigentes federalistas en general como políticos hipócritas y astutos, que incluyeron en la Constitución requisitos patrimoniales subrepticios (grandes distritos electorales) y que abogaban públicamente, buscando la aprobación popular, por que la asamblea estuviese abierta a cualquier persona de mérito. A la inversa, sería ingenuo centrarnos exclusivamente en el aspecto legal de la situación y afirmar que, como no había requisitos patrimoniales para los representantes en la Constitución, los federalistas eran adalides de la igualdad política (287). La extraordinaria fortaleza de la posición federalista procedía del hecho de que cuando Madison o Wilson declaraban que el pueblo podía elegir a quien quisiera, estaban expresando una posición indiscutible. Acusar por ello a los federalistas de «engañar al pueblo» era sencillamente increíble. Los defensores de la Constitución estaban, desde luego, afirmando una verdad, pero también había otra, o para ser más exactos otra idea que ambos partidos consideraban verdadera (aun sin entender exactamente por qué): que el pueblo, como regla, opta libremente por elegir a candidatos con patrimonio o «respetables». Ambas proposiciones (y este es el punto esencial) podían ser verdades objetivas a la vez. La primera, por lo tanto, no puede ni pudo considerarse como un mero pretexto ideológico de la segunda.

No puede sostenerse tampoco que el tamaño de los distritos electorales fuese un medio para compensar en la práctica los efectos de la falta de cualificaciones formales. Los federalistas no se apoyaron en dos elementos de la Constitución que fuesen igualmente ciertos (o que se considerasen ciertos) en la creencia de que el elemento restrictivo (la ventaja concedida a la aristocracia natural por el tamaño de los distritos electorales) anularía el efecto más abierto (la falta de cualquier cualificación patrimonial para los representantes). Tal pretensión presupone que los resultados concretos de unos requisitos formales equivaldrían estrictamente a los de los grandes distritos electorales (o percibidos así por los afectados).

Por intuición se percibe que las dos disposiciones no eran equivalentes. El principio general de que las leyes y las instituciones introducen una diferencia y no son meros fenómenos superficiales ha ganado amplia aceptación en la actualidad. Ahora bien, ni la intuición ni el principio general de que la ley no es mera «formalidad» son del todo aplicables aquí. También es preciso explicar por qué precisamente en el caso particular de las cualificaciones parlamentarias, los requerimientos no hubiesen producido iguales efectos electorales a los que los federalistas y los antifederalistas esperaban del tamaño de los distritos electorales.

Los grandes distritos electorales no eran el equivalente estricto de un requisito patrimonial formal por dos razones principales. Primero, la idea de que beneficiarían a la aristocracia natural se basaba sobre la premisa de un fenómeno que la experiencia parece generalmente confirmar: «La experiencia demuestra» (como dijo Wilson) que por lo general en grandes circunscripciones electorales sólo resultan elegidas «personalidades respetables» o (en términos de Brutus) que este efecto se produce «según el curso común de los asuntos humanos» (288). En consecuencia, parecía que la relación entre grandes distritos y la elección de la aristocracia se daba casi todas las veces. Un requisito patrimonial formal, por el contrario, hubiese sido efectivo siempre. Si las ventajas de las clases propietarias se aseguran por una constante estadísticamente demostrada del comportamiento electoral, el sistema ofrece una medida de flexibilidad: pueden surgir circunstancias en las que no se obtiene el efecto porque una preocupación excepcional anula la inclinación habitual de los votantes hacia los candidatos «insignes». La situación es diferente si se reservan por ley los cargos legislativos a las clase sociales más altas, ya que la ley es, por definición, rígida. Obviamente, la ley puede ser cambiada, por medios pacíficos o violentos, pero el proceso es más complicado.

No hay justificación para considerar desdeñable la diferencia entre lo que siempre sucede y lo que ocurre la mayor parte de las veces. La distinción (desarrollada por Aristóteles) entre estas dos categorías tiene especial relevancia en política. Es un error, una falacia, de hecho, considerar, como a menudo se hace, que la verdad fundamental de un fenómeno político estriba en la forma que asume la mayor parte del tiempo. En realidad, también son importantes los casos excepcionales, ya que lo que está en juego en la política varía según las circunstancias y el caso estadísticamente excepcional puede tener importantes consecuencias históricas. Por otro lado, es igual de falaz otorgar un privilegio epistemológico a los casos extremos, a los que son raros y de incierta probabilidad. En política, la verdad última se revela tanto por la excepción como por la regla (289). Las crisis y las revoluciones tienen, naturalmente, importancia; se puede afirmar que definen lo habitual al determinar los límites dentro de los que opera lo habitual. Pero no se concluye que sean la verdad de la política ordinaria ni que proporcionen la clave para su comprensión. En las revoluciones o en las crisis entran en juego algunos factores y mecanismos que no están presentes en situaciones normales, por lo que no nos pueden servir para entender la política ordinaria. Las teorías políticas más convincentes son las que dejan espacio para lo ordinario y lo extraordinario, manteniendo a la par una distinción entre ambos y explicándolos por separado. El pensamiento de Locke ofrece una perfecta ilustración. La mayor parte del tiempo, comenta Locke, el pueblo confía en el gobierno establecido, sobre todo si lo ha elegido; no es fácil que «abandonen sus viejas formas». El pueblo se rebela sólo cuando «una larga serie de abusos, prevaricaciones y trampas» manifiestan inequívocamente una intención de traicionar su confianza, «invoca al Cielo» y somete su suerte (con bastante razón) al veredicto de la batalla (290). Uno de los más notables puntos fuertes del Segundo Tratado es que ni la confianza de los gobernados en el gobierno ni la posibilidad de revolución es presentada como la verdad de la política.

Volviendo al debate americano, la conclusión debe ser que, aunque los grandes distritos electorales y los requisitos legales para ser representante favorezcan a los candidatos de clases sociales superiores, ambos fenómenos no pueden equipararse. No puede dejarse de lado por insignificante el mayor grado de flexibilidad que ofrecen las circunscripciones extensas en casos excepcionales: es la primera razón por la que el tamaño de los distritos electorales no canceló los efectos de la cláusula electoral no restrictiva de la Constitución.

Segundo, si las ventajas de determinadas clases en cuestiones de representación quedan plasmadas en leyes, abolirlas (o concedérselas a otras clases) requiere enmendar la ley. Esto supone que el cambio en las normas debe ser aprobado por los mismos que se benefician de ellas, ya que fueron elegidos según las normas antiguas. Tal sistema, en consecuencia, equivale a someter la muerte de una determinada élite a su propia aprobación y consentimiento. Si, por contra, la ventaja de una determinada clase social resulta sólo del comportamiento electoral de los ciudadanos (como es el caso de la ventaja de la aristocracia natural resultante de los grandes distritos electorales), un simple cambio en el electorado bastaría para derrocar a la élite o para alterar su composición. En tal caso, se puede lograr la salida de una élite del poder sin su aprobación. Esto no equivale a decir, sin embargo, que basta la simple y libre decisión del electorado para conseguir ese resultado, ya que la ventaja de las clases sociales superiores en los distritos electorales extensos, aunque resultado del comportamiento electoral, depende en realidad de una serie de factores de los que sólo unos pocos son modificables deliberadamente por los votantes. Por ejemplo, el éxito electoral de los hacendados en los grandes distritos sin duda se debe en parte a los imperativos de los gastos de las campañas. También tenía algo que ver con las normas sociales (por ejemplo, la deferencia). Estos factores están claramente fuera del alcance de las decisiones conscientes y deliberadas de los votantes; la mera voluntad del electorado no basta por sí misma para acabar con las ventajas de la riqueza. Se requieren también cambios más profundos en las circunstancias socioeconómicas y en la cultura política. Por muy difícil que sea, esos cambios no precisan de la aprobación de quienes están en el poder, mientras que sí se requeriría su aprobación en un sistema de cualificaciones legales. Y apenas hay nada más difícil que inducir a una élite a asentir en su propia disminución del poder. Normalmente requiere una presión externa desmesurada y, de hecho, violenta.

Se puede objetar que, en un sistema con requisitos legales, la ley que ha de cambiarse para poner fin a las ventajas de las clases privilegiadas no suele ser ordinaria sino constitucional. Este era, desde luego, el caso en los Estados Unidos. Así, cambiar los requisitos legales no hubiese dependido únicamente de los representantes elegidos según dichas cualificaciones. El argumento aquí expuesto conserva, no obstante, su validez, ya que el legislativo hubiese tenido voz en el proceso de revisión constitucional.

Por ende, en este segundo caso tampoco los requisitos legales de los representantes y los grandes distritos electorales hubieran tenido efectos estrictamente idénticos. La diferencia radica en que, con un sistema de grandes distritos electorales, la ventaja de la riqueza podía ser alterada o incluso abolida sin el consentimiento de las élites propietarias. Esto facilitaba la apertura al cambio político de una manera mucho más eficaz de lo que permitían las condiciones legales que los fundadores ingleses y franceses de las instituciones representativas establecieron en sus países.

La diversidad geográfica de los estados americanos, que evitó que los delegados de Filadelfia llegasen a un acuerdo sobre el requisito de la riqueza para los representantes, llevó a inventar un sistema en el que la designación de la élite representativa se aseguraba de modo más flexible y adaptable que al otro lado del Atlántico. En América, corriendo la historia y los cambios en la estructura social de la nación, diferentes élites fueron capaces de sucederse en el poder sin mayores trastornos. Y ocasionalmente, en momentos excepcionales, los votantes hasta pudieron ser capaces de elegir a ciudadanos corrientes.