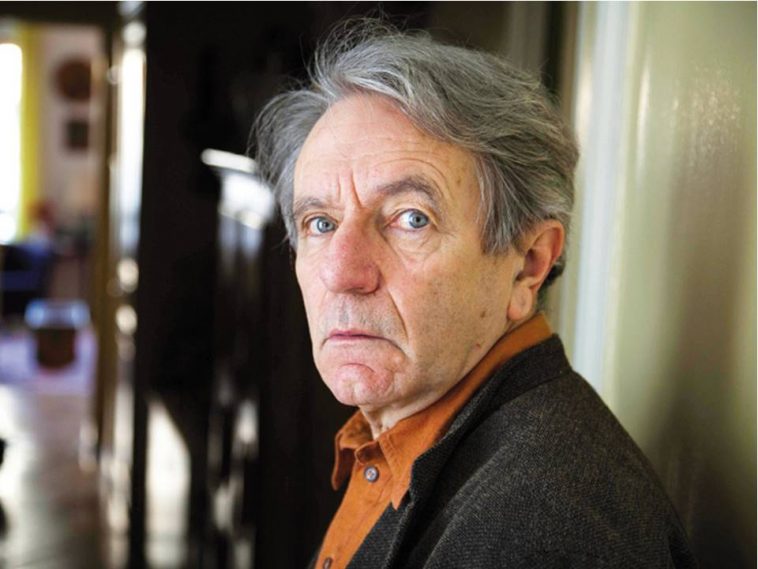

A POLÍTICA OU O PASTOR PERDIDO

Jacques Rancière (2005), segundo capítulo do livro O Ódio à Democracia.

Tradução de Mariana Echalar para Editorial Boitempo: São Paulo, 2014.

Preparação da versão digital do texto: Severino Lucena, 2019.

Devemos compreender que o mal vem de mais longe. O crime democrático contra a ordem da filiação humana é, em primeiro lugar, o crime político, isto é, simplesmente a organização de uma comunidade humana sem vínculo com o Deus pai. O nome democracia implica e, a partir dele, se denuncia a própria política. Ora, esta não nasceu da descrença moderna. Antes dos modernos que cortam a cabeça dos reis para poder encher seus carrinhos à vontade nos supermercados, há os amigos e, sobretudo, os gregos, que romperam o vínculo com o pastor divino e registraram, com o duplo nome de filosofia e política, o auto de infração desse adeus. O “assassinato do pastor”, diz Benny Lévy, lê-se claramente nos textos de Platão: no Político*, que evoca a era em que o pastor divino governava diretamente o rebanho humano; no quarto livro das Leis** , em que é evocado mais uma vez o reino feliz do deus Cronos, que sabia que nenhum homem pode comandar os outros sem se encher de desmedida e injustiça e respondeu ao problema dando como chefes às tribos humanas membros da raça superior dos daimones. Mas Platão, contemporâneo a contragosto desses homens que afirmavam que o poder pertence ao povo, e não tendo outra coisa a lhes opor a não ser um “cuidado de si” incapaz de vencer a distância dos uns ao todos; teria referendado o adeus, relegando o reino de Cronos e o pastor divino à era das fábulas, ainda que tenha tido de disfarçar sua ausência com outra fábula, a de uma “república” fundada na “bela mentira” de que o deus, para garantir a boa ordem da comunidade, teria posto ouro na alma dos governantes, prata na dos guerreiros e ferro na dos artesãos.

Devemos conceder ao representante de Deus: é verdade que a política se define na separação do modelo do pastor alimentando seu rebanho. Também é verdade que podemos recusar essa separação, exigir para o pastor divino e para os pastores humanos que interpretam sua voz o governo de seu povo. A esse preço, a democracia é apenas “o império do nada”, a figura última da separação política, clamando o retorno, do fundo da aflição, para o pastor esquecido. Nesse caso, podemos dar fim rapidamente à discussão. Mas também podemos considerar as coisas no sentido contrário, perguntar por que o retorno para o pastor perdido acaba por se impor como consequência última de certa análise da democracia como sociedade dos indivíduos consumidores. Nesse caso, procuraremos não o que a política rechaça, mas, ao contrário, o que da política é rechaçado pela análise que torna a democracia o estudo de desmedida e aflição do qual só um deus pode nos salvar. Consideraremos o texto platônico de um ângulo diferente, portanto: não o adeus ao pastor, pronunciado por Platão no Político, mas, ao contrário, sua preservação nostálgica, sua presença obstinada no âmago da República, na qual ele serve de referência ao esboço da oposição entre o bom governo e o governo democrático.

Platão faz duas críticas à democracia que, à primeira vista, parecem se opor, mas articulam-se estritamente uma a outra. De um lado, a democracia é o reino da lei abstrata, oposta à solicitude do médico ou do pastor. A virtude do pastor ou do médico expressa-se de duas maneiras: a ciência de ambos opõe-se, em primeiro lugar, ao apetite do tirano, pois se exerce para o único proveito daqueles que eles cuidam; mas opõe-se também às leis da cidade democrática, porque se adapta ao caso apresentado por cada ovelha ou cada paciente. As leis da democracia, ao contrário, pretendem valer para todos os casos. São como receitas que um médico que está prestes a viajar deixa de uma vez por todas, seja qual for a doença que se deva tratar. Mas essa universalidade da lei é uma aparência enganosa. Na imutabilidade da lei, não é o universal da ideia que o homem democrático honra, mas o instrumento de seu bel-prazer. Em linguagem moderna, diremos que, sob o cidadão universal da constituição democrática, devemos reconhecer o homem real, isto é, o indivíduo egoísta da sociedade democrática. Esse é o ponto essencial. Platão foi o primeiro a inventar esse modo de leitura sociológica que proclamamos próprio da era moderna, a interpretação que persegue por baixo das aparências da democracia política uma realidade inversa: a realidade de um estado de sociedade em que é o homem privado, egoísta, que governa. Para ele, a lei democrática é apenas o bel-prazer do povo, a expressão da liberdade de indivíduos que tem como única lei as variações de seu humor e de seu prazer, indiferentes a qualquer ordem coletiva. Sendo assim, a palavra democracia não significa simplesmente uma forma ruim de governo e de vida política, mas, propriamente, um estilo de vida que se opõe a qualquer governo ordenado da comunidade. A democracia, diz Platão no livro VIII da República, é um regime político que não é regime político. Não possui uma constituição, porque tem todas. É uma feira de constituições, uma fantasia de arlequim tal qual apreciam os homens cujo grande negócio é o consumo dos prazeres e dos direitos. Mas ela não é só o reino dos indivíduos que fazem tudo a seu bel-prazer. A democracia é propriamente a inversão de todas as relações que estruturam a sociedade humana: os governantes parecem governados e os governados, governantes; as mulheres são iguais aos homens; o pai se habitua a tratar o filho de igual para igual; o meteco e o estrangeiro tornam-se iguais ao cidadão; o professor teme e bajula alunos que, de sua parte, zombam dele; os jovens se igualam aos velhos e os velhos imitam os jovens; os próprios animais são livres e os cavalos e os burros, conscientes de sua liberdade e dignidade, atropelam aqueles que não lhes dão passagem na rua (1).

Como se vê, não falta nada à recensão dos males a que o triunfo da igualdade democrática equivale na aurora do terceiro milênio: reino do bazar e de suas mercadorias baralhadas, igualdade entre professor e aluno, demissão da autoridade, culto da juventude, paridade entre homens e mulheres, direitos das minorias, das crianças e dos animais. A longa deploração dos malefícios do individualismo de massa na era dos hipermercados e da telefonia móvel apenas acrescenta acessórios modernos à fábula platônica do indomável asno democrático.

Podemos rir, mas podemos sobretudo nos espantar disso. Não somos continuamente lembrados de que vivemos na era da técnica, dos Estados modernos, das cidades tentaculares e do mercado mundial, que não têm mais nada a ver com os vilarejos gregos que foram o local da invenção da democracia. A conclusão à qual chegamos assim é que a democracia é uma forma política de outra era que não pode convir à nossa, salvo à custa de sérias mudanças e, em particular, de um rebaixamento da utopia do poder do povo. Mas se a democracia é essa coisa do passado, como compreender que a descrição da aldeia democrática, elaborada há 2.500 anos por um inimigo da democracia, possa valer para o retrato fiel do homem democrático na era do consumo de massa e da rede planetária? A democracia grega, segundo nos dizem, era apropriada a uma forma de sociedade que não tem mais nada a ver com a nossa. Mas isso é para nos mostrar logo em seguida que a sociedade à qual ela era apropriada tem exatamente os mesmos traços que a nossa. Como compreender essa relação paradoxal de uma diferença radical e uma perfeita semelhança? Para explicá-la, apresento a seguinte hipótese: o retrato sempre apropriado do homem democrático é produto de uma operação, ao mesmo tempo inaugural e indefinidamente renovada, que visa conjurar uma impropriedade que diz respeito ao próprio princípio da política. A sociologia divertida de um povo de consumidores displicentes, de ruas atravancadas e papéis sociais invertidos conjura o pressentimento de um mal mais profundo: que a inominável democracia seja não a forma de sociedade refratária ao bom governo e adaptada ao mau, mas o próprio princípio da política, o princípio que instaura a política, fundamentando o “bom” governo em sua própria ausência de fundamento.

Para compreender isso, retomemos a lista das reviravoltas que manifestam a desmedida democrática: os governantes são como os governados, os jovens como os velhos, os escravos como os mestres, os alunos como os professores, os animais como seus donos. Está tudo de cabeça para baixo, sem dúvida. Mas essa desordem tranquiliza. Se todas as relações são invertidas ao mesmo tempo, parece que todas são da mesma natureza, que todas essas inversões traduzem uma mesma reviravolta da ordem natural, portanto essa ordem existe e a relação política também pertence a essa natureza. O retrato divertido da desordem da sociedade e do homem democráticos é uma maneira de pôr as coisas novamente em ordem. Se a democracia inverte a relação entre governante e governado, assim como inverte todas as outras relações, garante o contrário que essa relação seja homogênea com as outras e exista entre o governante e o governado um princípio de distinção tão certo quanto a relação entre aquele que engendra e aquele que é engendrado, aquele que vem antes e aquele que vem depois: um princípio que garante a continuidade entre a ordem da sociedade e a ordem do governo, porque garante sobretudo a continuidade entre a ordem da convenção humana e a da natureza.

Chamemos esse princípio de arkhé. Como lembrou Hannah Arendt, essa palavra significa, em grego, tanto começo quanto comando. Ela conclui logicamente que, para os gregos, significa a unidade de ambos. A arkhé é o comando do que começa, do que vem primeiro. É a antecipação do direito de comandar no ato do começo e a verificação do poder de começar no exercício do comando. Assim se define o ideal de um governo que seja a realização do princípio pelo qual o poder de governar começa, de um governo que seja a exibição em ato da legitimidade de seu princípio. São apropriados para governar aqueles que têm as disposições que os tornam apropriados a esse papel, e são apropriados para serem governados aqueles que têm as disposições complementares das primeiras.

É aqui que a democracia cria confusão, ou melhor, é aqui que ela a revela. É o que mostra, no terceiro livro das Leis (2), uma lista que faz eco à lista das relações naturais perturbadas que apresenta, na República, o retrato do homem democrático. Estando admitido que em toda cidade há governantes e governados, homens que exercem a arkhé e homens que obedecem a seu poder, o ateniense dedica-se a recensear os títulos para ocupar uma posição ou outra tanto nas cidades quanto nas casas. Esses títulos são sete. Quatro se apresentam como diferenças que dizem respeito ao nascimento: naturalmente comandam aqueles que nasceram antes ou melhor. Esse é o poder dos pais sobre os filhos, dos velhos sobre os jovens, dos mestres sobre os escravos ou das pessoas bem-nascidas sobre os sem-nada. Seguem-se dois outros princípios que se valem da natureza, se não do nascimento. Em primeiro lugar, a “lei da natureza” celebrada por Píndaro, o poder dos mais fortes sobre os menos fortes. Decerto esse título se presta a controvérsias: Como definir o mais forte? Górgias, que mostra toda a indeterminação do termo, conclui que esse poder só pode ser entendido de maneira adequada se for identificado com a virtude dos que sabem. E esse é precisamente o sexto título recenseado: o poder que cumpre a lei da natureza, é claro, a autoridade dos sábios sobre os ignorantes. Todos esses títulos preenchem as duas condições requeridas: primeiro, definem uma hierarquia de posições; segundo, definem-na em continuidade com a natureza – por intermédio das relações familiares e sociais no caso dos primeiros, direta no caso dos dois últimos. Os primeiros fundamentam a ordem da cidade na lei da filiação. Os segundos exigem para essa ordem um princípio superior: governa não aquele que nasceu antes ou melhor, mas simplesmente aquele que é melhor. É aqui, com efeito, que a política começa, quando o princípio do governo se separa da filiação, mas apela ao mesmo tempo à natureza, quando invoca uma natureza que não se confunde com a simples relação com o pai da tribo ou o pai divino.

Aqui começa a política. Mas é aqui também que ela encontra, no caminho que procura separar a excelência própria do direito de nascimento, um objeto estranho, um sétimo título para ocupar os lugares de superior e de inferior, um título que não é título e que, no entanto, como diz o ateniense, consideramos o mais justo: o título de autoridade “amado dos deuses”, a escolha do deus acaso, o sorteio, que é o procedimento democrático pelo qual um povo de iguais decide a distribuição dos lugares.

O escândalo reside nisso: um escândalo para as pessoas de bem, que não podem admitir que seu nascimento, sua ancianidade ou sua ciência tenha de se inclinar diante da lei da sorte; um escândalo também para os homens de Deus, que aceitam que sejamos democratas, desde que reconheçamos que tivemos de matar um pai ou um pastor para isso e, portanto, somos infinitamente culpados, em dívida inexpiável com esse pai. Ora, o ‘‘sétimo título” mostra que não há necessidade de sacrifícios ou sacrilégios para romper com o poder da filiação. Basta um lance de dados. O escândalo é simplesmente o seguinte: entre os títulos para governar, existe um que quebra a corrente, um que refuta a si mesmo. O sétimo título é a ausência de título. Essa é a confusão mais profunda expressa pela palavra democracia. Não se trata de fera rugindo, asno orgulhoso ou indivíduo guiado por seus caprichos. Está claro que essas imagens são maneiras de esconder o fundo do problema. A democracia não é o capricho das crianças, dos escravos ou dos animais. É o bel-prazer do deus, o deus do acaso, de uma natureza que arruína a si mesma como princípio de legitimidade. A desmedida democrática não tem nada a ver com uma loucura consumista qualquer. É simplesmente a perda da medida com a qual a natureza regia o artifício comunitário através das relações de autoridade que estruturam o corpo social. O escândalo é o de um título para governar completamente distinto de qualquer analogia com aqueles que ordenam as relações sociais, de qualquer analogia entre a convenção humana e a ordem da natureza. É o de uma superioridade que não se fundamenta em nenhum outro princípio além da própria ausência de superioridade.

Democracia quer dizer, em primeiro lugar, o seguinte: um “governo” anárquico, fundamentado em nada mais do que na ausência de qualquer título para governar. Mas há várias maneiras de tratar esse paradoxo. Podemos simplesmente excluir o título democrático, já que se trata da contradição de qualquer título para governar. Também podemos negar que o acaso seja o princípio da democracia, separar democracia e sorteio. Assim fazem os modernos, especialistas, como vimos, em jogar alternadamente com a diferença ou com a semelhança dos tempos. O sorteio, segundo eles, convinha aos tempos antigos e aos vilarejos economicamente pouco desenvolvidos. Como nossas sociedades modernas, feitas de tantas engrenagens delicadamente encaixadas, poderiam ser governadas por homens escolhidos por sorteio, ignorando a ciência desses frágeis equilíbrios? Encontramos para a democracia princípios e meios mais apropriados: a representação do povo soberano por seus eleitos, a simbiose entre a elite dos eleitos do povo e a elite daqueles que nossas escolas formaram no conhecimento do funcionamento das sociedades.

Mas a diferença dos tempos e das escalas não é o fundo do problema (3). Se para nossas “democracias” o sorteio aparece contrário a qualquer princípio sério de seleção dos governantes, é porque esquecemos o que democracia queria dizer e que tipo de “natureza” o sorteio queria contrariar. Se, ao contrário, a questão da parte que lhe cabe continuou viva na reflexão sobre as instituições republicanas e democráticas da época de Platão à de Montesquieu, se repúblicas aristocráticas e pensadores pouco preocupados com a igualdade o admitiram, é porque o sorteio era o remédio para um mal bem mais sério e ao mesmo tempo bem mais provável do que o governo dos incompetentes: o governo de certa competência, o dos homens capazes de tomar o poder pela intriga. A partir daí, o sorteio foi objeto de um formidável trabalho de esquecimento (4). Opomos com muita naturalidade a justiça da representação e a competência dos governantes a sua arbitrariedade e aos riscos mortais da incompetência. Mas o sorteio nunca favoreceu mais os incompetentes do que os competentes. Se ele se tornou impensável para nós, é porque estamos habituados a considerar absolutamente natural uma ideia que com certeza não era natural para Platão e muito menos para os constituintes franceses ou norte-americanos de dois séculos atrás: que o primeiro título que selecione aqueles que são dignos de ocupar o poder seja o fato de desejarem exercê-lo.

Platão sabe que a sorte não se deixa descartar facilmente. É claro que ele insere toda a ironia desejável na evocação desse princípio, que em Atenas era considerado amado dos deuses e sumamente justo. Mas mantém na lista esse título que não é título. Não é só porque é um ateniense que faz o recenseamento e não pode excluir da pesquisa o princípio que regula a organização de sua cidade. Há duas razões mais profundas para isso. A primeira é que o procedimento democrático do sorteio está de acordo com o princípio do poder dos sábios em um ponto essencial: o bom governo é o governo daqueles que não desejam governar. Se há uma categoria que deve ser excluída da lista dos que são aptos a governar, é a dos que intrigam para obter o poder. Aliás, sabemos pelo Górgias que, aos olhos daqueles, o filósofo tem exatamente os vícios que ele aponta nos democratas. Ele encarna a inversão de todas as relações naturais de autoridade; ele é o velho que banca a criança e ensina aos jovens a desprezar pais e educadores, o homem que rompe com todas as tradições que as pessoas bem-nascidas da cidade, e por isso chamadas a dirigi-la, transmitem de geração em geração. O filósofo-rei tem ao menos um ponto em comum com o povo-rei: e necessário que o acaso divino o faça rei, sem que ele o tenha desejado.

Não existe governo justo sem participação do acaso, isto é, sem participação daquilo que contradiz a identificação do exercício do governo com o exercício de um poder desejado e conquistado. Esse é o princípio paradoxal que se coloca onde o princípio do governo se desliga daquele das diferenças naturais e sociais, isto é, onde há política. E este é o desafio da discussão platônica sobre o “governo do mais forte”. Como pensar a política se ela não pode ser nem a continuação das diferenças, isto é, das desigualdades naturais e sociais, nem o lugar tomado pelos profissionais da intriga? Mas quando o filósofo se faz essa pergunta, para que a faça, é necessário que a democracia — sem ter de matar nenhum rei nem nenhum pastor — já tenha proposto a mais lógica e a mais intolerável das respostas: a condição para que um governo seja político é que seja fundamentado na ausência de título para governar.

Essa é a segunda razão por que Platão não pode eliminar o sorteio de sua lista. O “título que não é título” produz um efeito retroativo sobre os outros, uma dúvida sobre o tipo de legitimidade que eles estabelecem. Com certeza são títulos genuínos para governar, já que definem uma hierarquia natural entre governantes e governados. Resta saber que governo ao certo eles fundamentam. Podemos admitir que os bem-nascidos se diferenciam dos mal-nascidos e chamar seu governo de aristocracia. Mas Platão sabe muito bem o que Aristóteles enunciará na Política: aqueles que são chamados de “melhores” nas cidades são simplesmente os mais ricos, e a aristocracia nunca é mais do que uma oligarquia, um governo da riqueza. Na verdade, a política começa onde se mexe com o nascimento, onde a força dos bem-nascidos — que se valia de um deus fundador de tribo — é declarada por aquilo que é: a força dos proprietários. E foi o que trouxe à tona a reforma de Clístenes, que instituiu a democracia ateniense. Clístenes recompôs as tribos de Atenas, agrupando de maneira artificial, por um procedimento não natural, demos — isto é, divisões territoriais — geograficamente separados. Com isso, ele destruiu o poder indistinto dos aristocratas-proprietários-herdeiros do deus do lugar. É exatamente essa dissociação que a palavra democracia significa. O crítico das “tendências criminosas” da democracia tem razão em um ponto: a democracia significa uma ruptura na ordem da filiação. Ele só esquece que é justamente essa ruptura que realiza, da maneira mais literal, o que ele pede: uma heterotopia estrutural do princípio do governo e do princípio da sociedade (5). A democracia não é a “ilimitação” moderna que destruiria a heterotopia necessária à política. Ao contrário, é a força fundadora dessa heterotopia, a limitação primeira do poder das formas de autoridade que regem o corpo social.

Pois, supondo-se que os títulos para governar não sejam de fato contestáveis, o problema é saber qual governo da comunidade se pode deduzir deles. O poder dos mais velhos sobre os mais jovens reina nas famílias, e podemos imaginar um governo da cidade segundo seu modelo. Ele é devidamente qualificado quando chamado de gerontocracia. O poder dos sábios sobre os ignorantes reina com todo o direito nas escolas, e podemos instituir, a sua imagem, um poder chamado tecnocracia ou epistemocracia. Estabelece-se assim uma lista dos governos fundamentados em um título para governar. Um único governo faltará à lista, precisamente o governo político. Se político quer dizer alguma coisa, quer dizer alguma coisa que se acrescenta a todos os governos da paternidade, da idade, da riqueza, da força ou da ciência que prevalecem nas famílias, nas tribos, nas oficinas ou nas escolas e propõem seus modelos para a edificação de formas mais amplas e complexas de comunidades humanas. É necessário algo a mais, um poder que venha do céu, diz Platão. Mas do céu sempre vieram apenas dois tipos de governo: o governo dos tempos míticos, o reino direto do pastor divino apascentando o rebanho humano, ou dos daimones incumbidos por Cronos de dirigir as tribos; e o governo do acaso divino, o sorteio dos governantes, ou seja, a democracia. O filósofo quer suprimir a desordem democrática para fundar a verdadeira política, mas só pode fazê-lo com base nessa própria desordem, que cortou o vínculo entre os chefes das tribos da cidade e os daimones que serviam a Cronos.

Esse é o fundo do problema. Há uma ordem natural das coisas segundo a qual os homens agrupados são governados por aqueles que possuem os títulos para governá-los. A história conheceu dois grandes títulos para governar os homens: um que se deve à filiação humana ou divina, ou seja, a superioridade no nascimento; e outro que se deve à organização das atividades produtoras e reprodutoras da sociedade, ou seja, o poder da riqueza. As sociedades são habitualmente governadas por uma combinação dessas duas potências, às quais força e ciência, em proporções diversas, dão reforço. Mas se os mais velhos devem governar não só os jovens, mas também os sábios e os ignorantes, se os sábios devem governar não só os ignorantes, mas os ricos e os pobres, se devem se fazer obedecer pelos que detêm a força e compreendidos pelos que são ignorantes, é preciso algo mais, um título suplementar, um título comum aos que possuem todos esses títulos, mas também aos que os possuem e aos que não os possuem. Ora, o único título que resta é o título anárquico, o título próprio dos que não tem nem título para governar nem para ser governados.

É isso, sobretudo, que democracia quer dizer. A democracia não é um tipo de constituição nem uma forma de sociedade. O poder do povo não é o da população reunida, de sua maioria ou das classes laboriosas. É simplesmente o poder próprio daqueles que não têm mais título para governar do que para ser governados. E não podemos nos livrar desse poder denunciando a tirania das maiorias, a estupidez dos animais ou a frivolidade dos indivíduos consumidores. Porque então seria necessário nos livrarmos da própria política. Esta só existe se houver um título suplementar aos que funcionam habitualmente nas relações sociais. O escândalo da democracia, e do sorteio que constitui sua essência, é revelar que esse título só pode ser a ausência de título, o governo das sociedades só pode repousar, em última instância, em sua própria contingência. Há pessoas que governam porque são as mais velhas, as mais bem-nascidas, as mais ricas ou as mais sábias. Há modelos de governo e práticas de autoridade baseados em tal ou tal distribuição de lugares e competências. Essa é a lógica que propus pensar sob o termo de polícia (6). Mas se o poder dos mais velhos deve ser mais do que uma gerontocracia e o poder dos ricos mais do que uma plutocracia, se os ignorantes devem compreender que eles devem obedecer às ordens dos sábios, seu poder deve repousar sobre um título suplementar, o poder dos que não têm nenhuma propriedade que os predisponha mais a governar do que a ser governados. Ele deve se tornar um poder político. E um poder político significa, em última instância, o poder dos que não têm razão natural para governar sobre os que não tem razão natural para ser governados. Em última análise, o poder dos melhores só pode se legitimar pelo poder dos iguais.

Esse é o paradoxo que Platão encontra no governo do acaso e que, no entanto, em sua recusa furiosa ou divertida da democracia, deve levar em conta, fazendo do governante um homem sem propriedade, que apenas um feliz acaso chamou a esse lugar. E o que Hobbes, Rousseau e todos os pensadores modernos do contrato e da soberania encontram através das questões do consentimento e da legitimidade. A igualdade não é uma ficção. Ao contrário, todo superior a sente como a mais banal das realidades. Não existe mestre que não cochile e não se arrisque assim a deixar o escravo escapar; não existe homem que não seja capaz de matar outro homem; não existe força que se imponha sem ter de se legitimar, sem ter de reconhecer uma igualdade irredutível, para que a desigualdade possa funcionar, já que a obediência deve passar por um princípio de legitimidade, já que deve haver leis que se imponham enquanto leis e instituições que encarnem o comum da comunidade, o comando deve supor uma igualdade entre o que comanda e o que é comandado. Os que se acham espertos e realistas sempre podem dizer que a igualdade é apenas o doce sonho angelical dos imbecis e das almas sensíveis. Infelizmente para eles, ela é uma realidade atestada incessantemente e por toda a parte. Não existe serviço que se execute, não existe saber que se transmita, não existe autoridade que se estabeleça sem que o mestre tenha de falar, por menos que seja, “de igual para igual” com aquele que ele comanda ou instrui. A sociedade não igualitária só pode funcionar graças a uma multitude de relações igualitárias. É esse intricamento de igualdade com desigualdade que o escândalo democrático manifesta para fazer dele o próprio fundamento do poder comum. Não é só, como se diz de bom grado, que a igualdade da lei existe para corrigir ou atenuar a desigualdade de natureza. É que a própria “natureza” se desdobra, a desigualdade de natureza se exerce apenas pressupondo uma igualdade de natureza que a auxilie e contradiga: impossível, a não ser que os alunos compreendam os professores e os ignorantes obedeçam ao governo dos sábios. Podemos dizer que há soldados e policiais para isso. Mas ainda é necessário que estes compreendam as ordens dos sábios e o interesse de obedecer a eles e assim por diante.

É isso que a política requer e a democracia lhe dá. Para que haja política, é necessário um título de exceção, um título que se acrescente àqueles pelos quais as sociedades pequenas e grandes são “normalmente” regidas e que, em última análise, reduzem-se ao nascimento e à riqueza. A riqueza visa seu crescimento indefinido, mas não tem o poder de exceder a si mesma. O nascimento aspira a exceder-se, mas só pode fazê-lo pulando da filiação humana para a filiação divina. Ele fundamenta o governo dos pastores, que resolve o problema, mas à custa da supressão da política. Resta a exceção ordinária, o poder do povo, que não é o da população ou de sua maioria, mas o poder de qualquer um, a indiferença das capacidades para ocupar as posições de governante e de governado. O governo político tem assim um fundamento. Mas esse fundamento o transforma igualmente em uma contradição: a política é o fundamento do poder de governar em sua ausência de fundamento. O governo dos Estados é legítimo apenas na medida em que é político. É político apenas na medida em que repousa sobre sua própria ausência de fundamento. É isso que a democracia exatamente entendida como “lei da sorte” quer dizer. As queixas usuais sobre a democracia ingovernável equivalem, em última instância, a isto: a democracia não é nem uma sociedade a governar nem um governo da sociedade, mas é propriamente esse ingovernável sobre o qual todo governo deve, em última análise, descobrir-se fundamentado.

Notas e referências

* Em Diálogos: O banquete, Fédon, Sofista, Político (2. ed., São Paulo, Abril Cultural, 1983, Coleção Os Pensadores). (N. E.)

** Platão, As leis (2. ed., São Paulo, Edipro, 2010). (N.E.)

(1) Idem, La République. VIII, 562d-563d. |Ed. bras.: A República, São Paulo, Perspectiva, 2006.]

(2) Idem, Les Lois, III, 690a-690c. [Ed. Bras.: As Leis, cit.]

(3) A demonstração foi dada quando, sob um dos governos socialistas, surgiu a ideia de sortear os membros das comissões universitárias encarregadas dos processos seletivos. Nenhum argumento prático se opunha a essa medida. De fato, a população era limitada c composta por definição de indivíduos de igual capacidade científica. Uma única competência foi questionada: a competência não igualitária, a habilidade de manobrar a serviço dos grupos de pressão. Em outras palavras, a tentativa não foi longe.

(4) Sobre esse ponto, ver Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif (Paris, Flammarion, 1996).

(5) Jean-Claude Milner, Les penchants criminels de l’Europe démocratique, cit., p. 81.

(6) Ver Jacques Rancière, O desentendimento: política e filosofia (São Paulo, Editora 34, 1996) e Aux bords du politique (Paris, Folio Gallimard, 2004).