Estamos começando um Clube de Leituras das Distopias. Você também pode participar desse clube. Seguem abaixo as razões pelas quais tomamos essa iniciativa.

As distopias são livros-chave para decifrar códigos de programação da rede social. Dois esclarecimentos preliminares são necessários:

Quando falamos de rede social não estamos querendo nos referir às mídias sociais. Redes sociais são pessoas interagindo por qualquer meio (mídia) enquando estão interagindo: não plataformas, sites, programas, algoritmos, dispositivos.

Investigar as distopias não se baseia na ideia de que no futuro vão acontecer mundos parecidos com os descritos pelos autores distópicos. Investigar as distopias é importante porque aspectos desses mundos descritos pelos autores distópicos estão acontecendo agora.

Os mesmos padrões hierárquicos de organização e os mesmos modos autocráticos de regulação de conflitos aventados pelos distopistas estão presentes em muitos mundos sociais realmente existentes e adjacentes aos nossos, mas nem sempre somos capazes de reconhecê-los.

As distopias são construções imaginativas que realçam, em alguns casos levando ao paroxismo, as deformações no fluxo da convivência social, evidenciando as principais perturbações no campo interativo e com isso permitindo a identificação de características autoritárias e totalitárias que dificilmente seriam percebidas nas rotinas dos mundos em que vivemos.

Elas fornecem, assim, os esquemas e as disposições teoréticas e simbólicas do que pode se manifestar quando configurações sinérgicas (ou seja, estruturas e dinâmicas que condicionam o fluxo interativo de modo congruente) são replicadas.

É claro que a realidade é sempre mais ousada do que as criações dos ficcionistas distópicos. Nenhuma distopia conseguiu antever ou agravar a deformação promovida nas sociedades soviéticas durante o período do Grande Expurgo stalinista. Nenhum dos livros que possamos examinar chegou perto do que se faz nos dias que correm na Coreia do Norte. Nenhum autor conseguiu imaginar um horror semelhante ao que se instalou em Raka, ocupada pelo Estado Islâmico.

Mas essas exacerbações de formas de comportamento político anti-humano são singularidades que podem acabar cumprindo o perigoso papel de nos alienar do essencial. E o essencial é perceber na nossa vida cotidiana, aceita como normal, as manifestações desses padrões.

Não é mera coincidência que muitos dos padrões do livro 1984 (Nineteen Eighty-Four) de Orwell estejam presente num treinamento ideológico realizado por grupos jihadistas ou que o duplipensar orwelliano esteja presente em qualquer discussão com militantes de organizações políticas autocráticas.

Nem é por acaso que os argumentos simplórios de A Nova Utopia de Jerome K. Jerome (1891) estejam sendo reproduzidos pela militância de protoditaduras latino-americanas em plena terceira década do século 21, ou seja, mais de um século depois. Ou que a subordinação da liberdade à igualdade ou a substituição da liberdade pela felicidade como ideal utópico ainda constituam o centro articulador do pensamento autoritário em todo mundo.

Como escreveu Ernst Bloch (1935) em The Heritage of Our Times, “nem todas as pessoas existem no mesmo Agora”. Essa teoria blochiana da “não-contemporaneidade” só se torna, porém, compreensível, quando percebemos que as pessoas são emaranhados sociais (e não indivíduos isolados) e que a época em que elas vivem depende da configuração dos ambientes em que convivem.

As distopias, são, dessarte, livros-chave para decifrar códigos de programação da rede social em qualquer época.

Na medida em que rede é fluxo (ou seja, metabolismo-e-corpo, dinâmica-e-estrutura) a programação da rede é também uma reprogramação do tempo e por isso é tão difícil estabelecer sintonias com certas pessoas que estão vivendo em outros ambientes. Porque – mesmo estando co-presentes, inclusive na nossa vizinhança – elas estão vivendo em outro tempo.

É preciso estimular a descoberta de pistas de deciframento para aprender a reconhecer padrões autocráticos onde quer que eles se manifestem, inclusive na nossa vida cotidiana (1).

Nossa experiência indica que, do ponto de vista pedagógico (e talvez não só), é sempre melhor começar com a leitura e exploração das distopias, pelas razões expostas a seguir.

As dificuldades de aprendizagem da democracia não têm nada a ver com falta de inteligência (ou de consciência). A conversão à democracia está um andar abaixo: os receptores não estão no solo e sim no subsolo das consciências onde remanescem matrizes míticas, sacerdotais, hierárquicas e autocráticas fundantes do tipo de civilização em que vivemos há cinco ou seis milênios. Mesmo que tenha lido ou ouvido tudo que foi escrito ou dito sobre democracia, uma pessoa continuará “sub-pensando”, para citar alguns exemplos, que o ser humano é inerentemente (ou por natureza) competitivo, que o comportamento coletivo pode ser compreendido a partir do comportamento dos indivíduos, que nada pode ser organizado sem hierarquia, que sempre serão necessários líderes destacados para viabilizar qualquer ação coletiva etc. Só a interação recorrente, a conversação continuada de uma comunidade política sobre democracia, pode encontrar (por insistência, até por tentativa e erro – ou comportamento aleatório) esses receptores e, entrando nessa região escura que subjaz na mente coletiva ou na cultura que se replica automaticamente no tipo de civilização em que vivemos, alterar essas matrizes. Essas matrizes, que geram padrões autocráticos, pertencem ao modo de vida patriarcal e é por isso que se pode dizer, como fez Humberto Maturana (1993), em “Amar e brincar”, que a democracia foi uma brecha aberta no muro da cultura patriarcal que, entretanto, continua se replicando agora, milênios após o seu surgimento.

Ninguém nasce democrata, se torna. A conversão à democracia começa com uma emoção. Alguém se torna democrata, em primeiro lugar, não por um esforço intelectual e sim por uma inconformidade (e uma insuportabilidade) com o emocionar hierárquico e autocrático. Se torna democrata – no sentido forte do conceito de democracia, como processo de desconstituição de autocracia e no sentido amplo desse conceito, da democracia como modo-de-vida e não apenas como modo político de administração do Estado – quando passa a resistir a padrões autocráticos, quer dizer, a um modo de interagir com o mundo que reproduz a cultura patriarcal (lato sensu), ou seja, a que replica matrizes míticas, sacerdotais, hierárquicas e autocráticas.

Em suma, na base da conversão à democracia há um emocionar de insuportabilidade com a tirania que é mais difícil de comover quem não viveu sob um regime autoritário. A leitura das distopias tem mais chances de evocar essas emoções do que o estudo de textos teóricos sobre a democracia.

UM PROGRAMA DE APRENDIZAGEM DA DEMOCRACIA

Clube de Leitura das Distopias

Treinamos um Agente de Inteligência Artificial – chamado NEXOS IA – para identificar padrões autocráticos nas principais distopias. Ele fará parte do Clube de Leitura de um conjunto de distopias e ficções assemelhadas que foram selecionadas e seguem na lista abaixo.

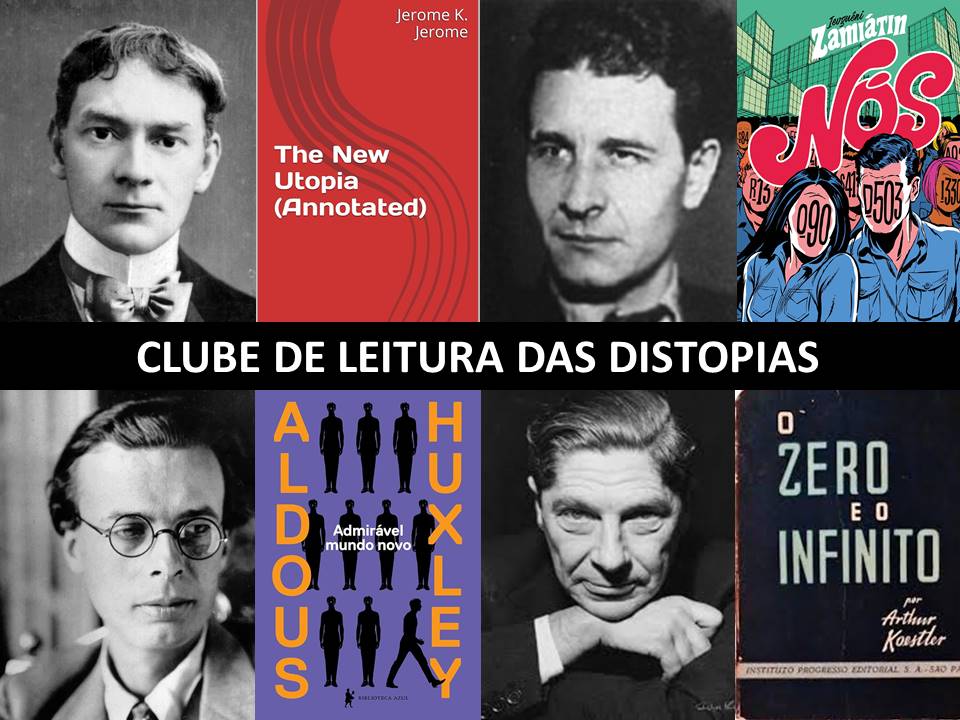

1 – A Nova Utopia de Jerome K. Jerome (1891)

2 – Nós de Yevgeny Zamyatin (1921)

3 – Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley (1932)

4 – O Zero e o Infinito (Darkness at Noon) de Arthur Koestler (1941)

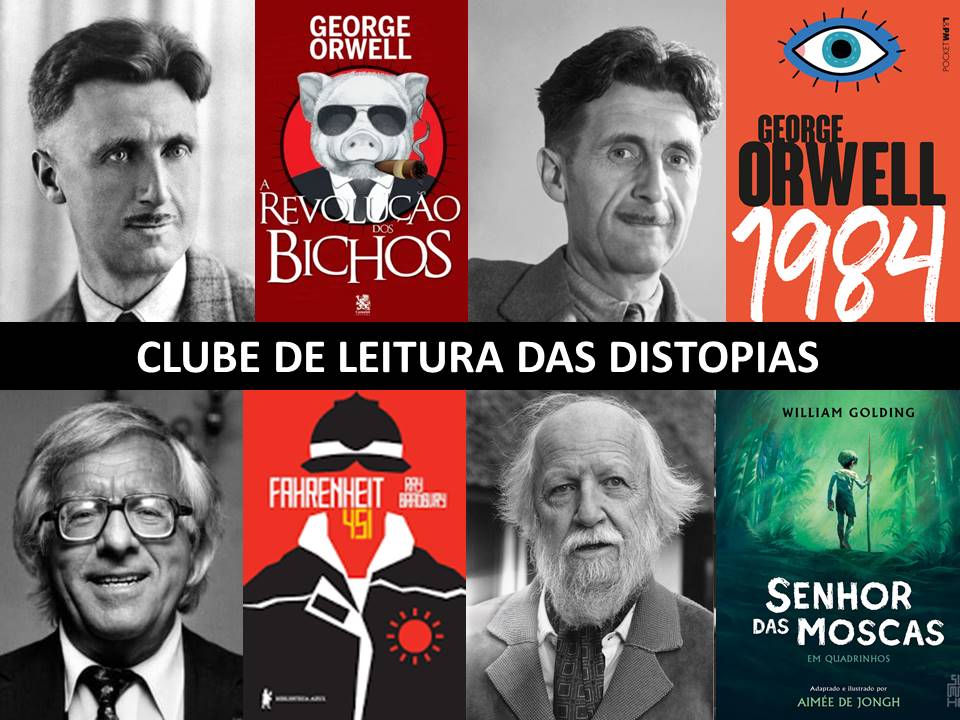

5 – A Revolução dos Bichos (Fazenda Animal) de George Orwell (1945)

6 – 1984 de George Orwell (1949)

7 – Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1953)

8 – O Senhor das Moscas de William Golding (1954)

9 – Um dia na vida de Ivan Denisovich de Alexander Soljenítsin (1962)

10 – O Conto da Aia de Margaret Atwood (1985)

11 – Star Wars: Manual do Império de Daniel Wallace (2015)

COMO SERÁ O PROGRAMA

O programa tem 11 etapas (de 06/11/2025 a 12/02/2026). Cada etapa corresponde à leitura de um livro distópico, conversação assíncrona sobre o conteúdo do livro (num grupo de WhatsApp) e conversação síncrona (em uma reunião Zoom).

Cada etapa dura uma semana. Haverá um intervalo de final de ano (de 13/12/2025 a 07/01/2026).

Haverá uma aula inaugural sobre reconhecimento de padrões autocráticos (no dia 13/11/2025).

Haverá um grupo de WhatsApp para conversação (alterdidática) sobre cada etapa.

Haverá uma reunião por Zoom sobre cada etapa (segundo a programação abaixo).

Os inscritos terão acesso a todo o material didático, que compreende: uma sistematização de indícios de padrões autocráticos, as distopias ou ficções assemelhadas listadas (acima) e questões para estimular a reflexão sobre cada livro. Um exemplo de como serão essas questões provocativas – no caso sobre A Nova Utopia de Jerome K. Jerome – segue na nota (2) abaixo.

PROGRAMAÇÃO

06/11/2025 | Envio por WhatsApp do material geral do curso e do texto para a primeira leitura (A Nova Utopia de Jerome K. Jerome) com questões provocativas.

13/11/2025 | Primeira sessão Zoom. O que são padrões autocráticos e como identificá-los. Identificando padrões autocráticos na distopia de Jerome K. Jerome: A Nova Utopia.

14/11/2025 | Envio por WhatsApp do texto para a segunda leitura (Nós de Yevgeny Zamyatin) com questões provocativas.

20/11/2025 | Segunda sessão Zoom. Identificando padrões autocráticos na distopia de Yevgeny Zamyatin: Nós.

21/11/2025 | Envio por WhatsApp do texto para a terceira leitura (Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley) com questões provocativas.

27/11/2025 | Terceira sessão Zoom. Identificando padrões autocráticos na distopia de Aldous Huxley: Admirável Mundo Novo.

28/11/2025 | Envio por WhatsApp do texto para a quarta leitura (O Zero e o Infinito – Darkness at Noon – de Arthur Koestler) com questões provocativas.

04/12/2025 | Quarta sessão Zoom. Identificando padrões autocráticos no livro de Arthur Koestler: O Zero e o Infinito.

05/12/2025 | Envio por WhatsApp do texto para a quinta leitura (A Revolução dos Bichos – Fazenda Animal – de George Orwell) com questões provocativas.

11/12/2025 | Quinta sessão Zoom. Identificando padrões autocráticos na distopia de George Orwell: A Revolução dos Bichos.

12/12/2025 | Envio por WhatsApp do texto para a sexta leitura (1984 de George Orwell) com questões provocativas.

13/12/2025 a 07/01/2026 | Intervalo de final de ano.

08/01/2026 | Sexta sessão Zoom. Identificando padrões autocráticos na distopia de George Orwell: 1984.

09/01/2026 | Envio por WhatsApp do texto para a sétima leitura (Fahrenheit 451 de Ray Bradbury) com questões provocativas.

15/01/2026 | Sétima sessão Zoom. Identificando padrões autocráticos na distopia de Ray Bradbury: Fahrenheit 451.

16/01/2026 | Envio por WhatsApp do texto para a oitava leitura (O Senhor das Moscas de William Golding) com questões provocativas.

22/01/2026 | Oitava sessão Zoom. Identificando padrões autocráticos no livro de William Golding: O Senhor das Moscas.

23/01/2026 | Envio por WhatsApp do livro para a nona leitura (Um dia na vida de Ivan Denisovich de Alexander Soljenítsin) com questões provocativas.

29/01/2026 | Nona sessão Zoom. Identificando padrões autocráticos no livro de Alexander Soljenitsin: Um dia na vida de Ivan Denisovich.

30/01/2026 | Envio por WhatsApp do texto para a décima leitura (O Conto da Aia de Margaret Atwood) com questões provocativas.

05/02/2026 | Décima sessão Zoom. Identificando padrões autocráticos na distopia de Margaret Atwood: O Conto da Aia.

06/02/2026 | Envio por WhatsApp do texto para a décima-primeira leitura (Star Wars: Manual do Império de Daniel Wallace) com questões provocativas.

12/02/2026 | Décima-primeira sessão Zoom. Identificando padrões autocráticos na distopia de Daniel Wallace: Star Wars: Manual do Império.

COMO SE INSCREVER NO CLUBE DE LEITURA DAS DISTOPIAS

A inscrição para o Clube de Leitura das Distopias custa R$ 250,00.

As turmas têm limite máximo de participantes e serão preenchidas por ordem de inscrição.

As incrições serão abertas no dia 06 de outubro de 2025.

Para se inscrever preencha o formulário no link abaixo:

Quero entrar no clube

Notas

(1) Para ler uma fundamentação teórica do itinerário de aprendizagem adotado pelo Clube de Leitura das Distopias leia o artigo Para adotar um referencial democrático.

(2) Exemplo da primeira distopia: A Nova Utopia de Jerome K. Jerome.

Jerome K. Jerome (1859-1927) escreveu em 1891 o pequeno conto A Nova Utopia. Jerome era um humorista e escritor inglês que acabou ficando mais famoso pela sua novela cômica Three Men in a Boat (Três homens num barco) publicada em 1889.

A Nova Utopia de Jerome Klapka Jerome (1891) talvez possa ser considerada o berço do gênero que utiliza as distopias como cenário. É provável que o conto tenha sido a inspiração para o livro Nós de Zamyatin (1921), para O Admirável Mundo Novo de Huxley (1932) e para o 1984 de Orwell (1949).

Jerome era amigo de H. G. Wells, Rudyard Kipling e Arthur Conan Doyle (criador de Sherlock Holmes). Seu pequeno conto inspirou Wells para a criação de Little Wars (1913).

José Leonardo Souza Buzelli, da Universidade Estadual de Campinas, traduziu em 2013 A Nova Utopia de Jerome Klapka Jerome para o português.

É uma sátira profética. O mundo totalmente ordenado, geometricamente reto, completamente limpo, sem sociedade civil (sim, só havia Estado) do sonho distópico de Jerome, era um mundo de pessoas sem almas e sem nomes (as pessoas eram designadas por números). Eis um trecho do livro em que Jerome descreve a cidade utópica socialista:

“A cidade era toda limpa e muito quieta. As ruas, que têm números em vez de nomes, saem umas das outras em ângulos retos, e todas tinham exatamente a mesma aparência. Não havia cavalos, nem carruagens em volta; todo o tráfego era feito por carros elétricos. Todas as pessoas encontradas por nós tinham a mesma expressão grave e quieta, e se pareciam tanto umas com as outras que era como se fossem membros da mesma família. Assim como meu guia, todos vestiam calças cinzas e uma túnica cinza abotoada até o pescoço e presa por um cinto. Todos os homens estavam perfeitamente barbeados e tinham cabelos pretos”.

Sim, havia um “regulamento capilar” (tal como hoje na Coréia do Norte do ditador Kim Jong-un). Eis o relato:

“O que seria da igualdade se um homem ou uma mulher pudesse se vangloriar por aí de seu cabelo dourado, enquanto um outro parecesse uma cenoura? Os homens não devem ser só iguais nestes dias felizes, eles também devem ter a mesma aparência, tanto quanto possível. Fazendo com que todos os homens estejam bem barbeados, e com que todos os homens e mulheres tenham cabelo preto, e cortado no mesmo comprimento, a gente remedia, até certo ponto, os erros da Natureza”.

Para quem quer exercitar o reconhecimento de padrões autocráticos esses dois parágrafos (reproduzidos acima) têm material suficiente para um longa e profunda investigação sobre as tentativas antidemocráticas de consertar o mundo.

Questões provocativas sobre o livro A nova utopia de Jerome K. Jerome (1891):

QUESTÃO 01

Podemos caracterizar o mundo distópico de A Nova Utopia de Jerome K. Jerome como uma autocracia? (Atenção: você pode marcar mais de uma alternativa)

a) Não, porque lá tudo é decidido por maioria em eleições regulares e frequentes.

b) Não, porque lá todos têm o direito de votar e não há nenhuma diferença entre homens e mulheres.

c) Não, porque lá vigora o regime da maioria (e é a maioria que decide o que é melhor para a sociedade).

d) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 02

Quais os principais indicadores de autocratização da vida cotidiana no mundo utópico de A Nova Utopia de Jerome K. Jerome? (Atenção: você pode marcar mais de uma alternativa)

a) Não é possível identificar tais indicadores no texto.

b) A limpeza e a pureza (a aversão à sujeira e à contaminação pelo contato com o que é impuro).

c) As formas geométricas retilíneas (as linhas e ângulos retos na arquitetura de interiores e exteriores, urbana e rural (ruas, praças, prédios, plantações etc.)

d) A sociedade totalmente organizada e uniformizada (as pessoas com uniformes ou roupas semelhantes, com cortes padrão de cabelo ou penteados canônicos, os conjuntos habitacionais com construções e aparência iguais etc.)

e) As restrições à livre sexualidade (e a separação física entre os locais de moradia de homens e mulheres).

f) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 03

Quem governa no mundo utópico de A Nova Utopia de Jerome K. Jerome? (Atenção: você pode marcar mais de uma alternativa)

a) A Sociedade Vigilante Faixa Branca.

b) O texto não diz explicitamente e não fornece elementos para qualquer inferência capaz de permitir uma resposta inequívoca para a questão.

c) A sociedade é regulada por um algoritmo (baseado na prevalência da vontade da maioria aferida por eleições), que dispensa a necessidade de um chefe (de governo ou de Estado).

d) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 04

Quais indicadores de democracia podem ser percebidos no mundo utópico de A Nova Utopia de Jerome K. Jerome? (Atenção: você pode marcar mais de uma alternativa)

a) O fato de tudo ser decidido por maioria em eleições regulares e frequentes.

b) O fato de todos terem direito de votar (sem distinções de qualquer natureza: cada pessoa valendo um voto).

c) O fato de ser uma sociedade com plena igualdade.

d) O esforço que o Estado está fazendo para satisfazer plenamente as necessidades de todas as pessoas, indistintamente (como está no texto: “O Estado nos alimenta, veste, abriga, cuida, lava, corta nosso cabelo e… nos enterra”).

e) O esforço que o Estado está fazendo para corrigir os erros naturais (que introduzem desigualdades) e endireitar as coisas.

f) Nenhuma das alternativas anteriores.

QUESTÃO 05

Quais indicadores de um modo de regulação autocrático podem ser percebidos no mundo utópico de A Nova Utopia de Jerome K. Jerome? (Atenção: você pode marcar mais de uma alternativa)

a) A igualdade como ideal supremo (em detrimento da liberdade).

b) O esforço para consertar a natureza, a sociedade e o ser humano (que teriam vindo com alguma espécie de “defeito de fábrica”).

c) A busca e manutenção da estabilidade pela aproximação do estado de equilíbrio (e não feita e refeita no fluxo dos sistemas afastados do estado de equilíbrio).

d) A sociedade como dominium do Estado (no sentido feudal do termo).

e) As pessoas – todas as pessoas – transformadas de cidadãos em súditos do Estado e, mais do que isto, em funcionários (stricto ou latu sensu) do Estado.

f) Os direitos encarados como privilégios.

g) O fato de as minorias não terem direitos (só a maioria).

h) Nenhuma das alternativas anteriores.