Polarização versus democracia

Milan W. Svolik, Journal of Democracy em Português (01/11/2019)

Milan W. Svolik é professor de Ciência Política da Universidade Yale e autor de The Politics of Authoritarian Rule [A política do regime autoritário] (2012).

Este artigo foi retirado da edição de novembro de 2019 do Journal of Democracy em Português — publicação do Plataforma Democrática, uma iniciativa da Fundação FHC e do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais.

Quando podemos realisticamente esperar que pessoas comuns controlem as ambições autoritárias de políticos eleitos? Uma resposta a essa questão é chave para entender o aspecto mais proeminente da dinâmica da sobrevivência das democracias desde o fim da Guerra Fria: a subversão da democracia por políticos democraticamente eleitos e sua emergência enquanto a forma mais comum de colapso da democracia no século 21.

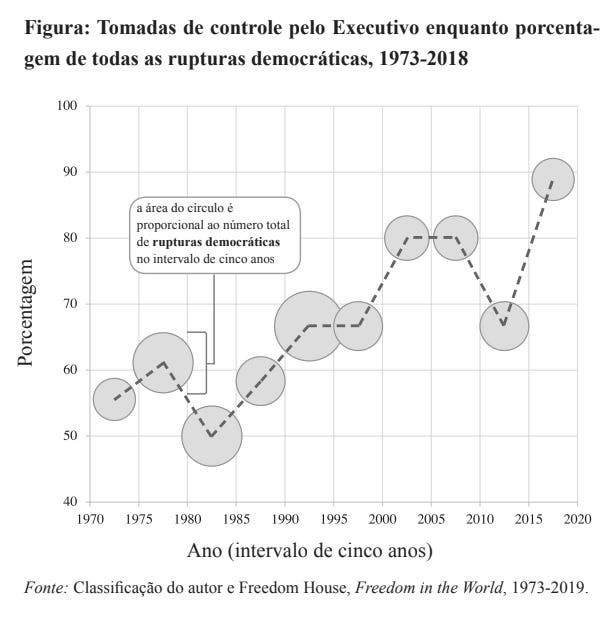

Uma figura mais abaixo no texto faz um resumo dessa preocupante tendência. Em intervalos de cinco anos, mostra a porcentagem de “tomadas de controle” (take over, na versão em inglês) pelo Executivo — como chamo as subversões da democracia comandadas pelo Executivo — em relação ao total de rupturas democráticas no período de 1973 a 2018. Para construir esse gráfico, primeiro identifiquei todos os casos nos quais a Freedom House rebaixou a nota de um país anteriormente livre ou parcialmente livre em seu levantamento anual sobre o estado da democracia no mundo e, então, classifiquei esses rebaixamentos de acordo com a natureza dos eventos por eles representados.

Esse exercício revela que as rupturas democráticas quase sempre acontecem de uma das seguintes maneiras: tomada de controle pelo Executivo ou golpe militar. Do total de 197 rebaixamentos, tomadas de controle (das instituições do Estado e da sociedade) pelo Executivo representam 88 casos — a maioria. Algumas das mais proeminentes tomadas de controle recentes incluem as subversões da democracia por Hugo Chávez e seu sucessor Nicolás Maduro na Venezuela, por Vladimir Putin na Rússia e por Recep Tayyip Erdoğan na Turquia.

A segunda categoria de ruptura democrática, o golpe militar, representa 46 dos casos. Os demais rebaixamentos correspondem ou a casos de enfraquecimento do liberalismo em regimes onde o Executivo não havia sido eleito (15 casos) ou ao fenômeno mais bem caracterizado não como ruptura democrática, mas como deterioração da autoridade do Estado devido à instabilidade política (21 casos) ou à escalada de conflitos civis (14 casos).

Tomadas de controle pelo Executivo constituem a forma mais comum de ruptura democrática nos últimos 45 anos. Além disso, como a Figura abaixo na página deixa claro, o mais impressionante é sua proliferação após o fim da Guerra Fria. Antes dos anos 1990, tomadas de controle pelo Executivo foram apenas ligeiramente mais frequentes que os golpes militares. Após os anos 1990, no entanto, a frequência relativa de tomadas de controle pelo Executivo disparou, passando a representar quatro de cada cinco casos de ruptura democrática a partir dos anos 2000.

O crescimento das tomadas de controle pelo Executivo apresenta diversos desafios para nosso entendimento da estabilidade democrática. O primeiro deriva do fato de que, diferentemente dos golpes militares, tomadas de controle são realizadas por meio de políticos democraticamente eleitos. Esses políticos precisam contar — ao menos inicialmente — com apoio popular suficiente para capturar o Executivo por meios democráticos. Na maioria dos casos, também precisam demonstrar força eleitoral o bastante para controlar outro poder, geralmente o Legislativo. A cumplicidade deste costuma ser essencial para se realizar as alterações constitucionais necessárias para facilitar a subversão da democracia: o fim dos limites de mandato, a subjugação do Judiciário e a expansão do poder do Executivo (às vezes por meio de uma mudança no sistema de governo do parlamentarismo para o presidencialismo).

Surpreendentemente, muitos governantes detêm apoio popular significativo quando começam a subverter a democracia em seus países — e até mesmo após concluir o processo. Chávez (Venezuela), Viktor Orban (Hungria) e Erdoğan (Turquia), por exemplo, contavam e (nos últimos dois casos) continuam a contar com esse apoio. Foram populares tanto em termos relativos como absolutos, geralmente superando seus principais adversários por margens de dois dígitos em eleições e em pesquisas de opinião pública. Parece ser esse o caso mesmo descontando-se o possível inflacionamento desses números por meio do mau uso dos recursos públicos, intimidação dos adversários e outras formas de manipulação. As análises mais rigorosas desse fenômeno vêm da Rússia: usando experimentos de lista, Timothy Frye e colegas constataram que o apoio a Vladimir Putin no início de 2015 estava em torno de 80% — isso após descontar os cerca de 10 pontos percentuais que Putin recebe em pesquisas tradicionais devido à relutância de alguns respondentes de declarar abertamente sua desaprovação. Os chamados “populistas autoritários” parecem ser realmente populares.

Essas observações apontam para um importante enigma sobre o papel de pessoas comuns no retrocesso democrático: por que eleitores apoiam políticos que colocam em risco a democracia? Uma explicação simples pode ser dividida em duas partes. Primeiro, talvez os eleitores não tenham tido tempo ou clareza o suficiente para reconhecer uma subversão democrática. Ou talvez esses eleitores não se importem muito com a democracia. Nenhuma dessas explicações parece ser válida.

Precisamente por serem conduzidas internamente, as tomadas de controle pelo Executivo costumam acontecer de maneira gradual, normalmente ao longo de diversos ciclos eleitorais, e seguindo um processo constitucionalmente legítimo. As mudanças resultantes — especialmente quando consideradas isoladamente — raramente constituem uma violação explícita de princípios democráticos fundamentais. É essa natureza gradual e legalista das tomadas de controle pelo Executivo que explica a mudança no léxico dos estudos contemporâneos da democracia de termos como ruptura democrática, revés autoritário ou autogolpe para retrocesso, erosão e degradação da democracia.

Mas consideradas em conjunto e observadas ao longo do tempo, não restam dúvidas de que essas medidas subvertem o processo democrático, enviesando o jogo em favor do governante. Quando a Freedom House rebaixou a Hungria para parcialmente livre em 2019, Orban já havia governado por dois mandatos; Erdoğan havia ocupado o cargo de primeiro-ministro e depois de presidente por mais de uma década antes que a Freedom House classificasse a Turquia como não livre em 2018. Tanto na Hungria como na Turquia, esse período foi marcado por uma crítica aberta às tendências iliberais de seus líderes pela oposição e pela imprensa. Colocado de outra forma, os eleitores em ambos os países tiveram ampla oportunidade de observar as ambições autoritárias desses líderes e de tirá-los do poder por meio do voto antes que fosse tarde demais. Então por que não aproveitaram essa oportunidade?

As pessoas em países em que há uma tomada de controle pelo Executivo não demonstram desrespeito nem ignorância pelos princípios democráticos fundamentais — ao menos segundo indicadores convencionais dos cientistas políticos. A Venezuela, por exemplo, historicamente apresentou um dos níveis mais altos de apoio público à democracia na América Latina. Ao longo dos anos 2000 — com Hugo Chávez já prestes a se tornar o arquetípico populista autoritário da América Latina — , 70% a 90% dos venezuelanos concordavam com afirmações como “a democracia pode ter problemas, mas é o melhor sistema de governo”. De fato, segundo esse indicador, perto de 70% dos venezuelanos continuam a apoiar a democracia hoje. Níveis igualmente altos de apoio à democracia predominam em outros países em risco de ou que já atingiram um retrocesso democrático.

Resumindo, o enigma apresentado pela subversão da democracia por políticos eleitos é o seguinte: por que eleitores que rotineiramente declaram seu apoio à democracia apoiam, ao mesmo tempo, líderes que a subvertem?

Princípios democráticos versus interesses sectários

Defendo que a solução para esse enigma se encontra em uma vulnerabilidade inerente à política democrática. A competição eleitoral muitas vezes confronta os eleitores com uma escolha entre duas preocupações válidas, mas potencialmente conflitantes: princípios democráticos e interesses sectários. Pessoas como Chávez, Orban e Erdoğan distinguem-se por explorar precisamente esse dilema. Todos eles souberam transformar as tensões sociais latentes de seus países em eixos de conflito político intenso e, então, apresentaram a seguinte escolha a seus eleitores: votar por uma Venezuela mais redistributiva, uma Hungria sem imigrantes, uma Turquia conservadora — bem como minha liderança cada vez mais autoritária — ou votar na oposição, que alega ser mais democrática mas oferece uma liderança e políticas menos atraentes.

De fato, esses governantes pedem que seus apoiadores troquem princípios democráticos por interesses sectários. Emprego o termo “interesses sectários” de maneira ampla: em alguns contextos, trata-se de lealdade a um partido ou líder; em outros contextos, refere-se ao interesse dos eleitores em políticas econômicas e sociais específicas. Quanto mais profundas forem as divisões políticas de uma sociedade nesse sentido, mais fácil será para um Chávez, um Orban ou um Erdoğan explorar essas divisões em benefício próprio. Governantes como eles entendem que a maioria de seus apoiadores preferiria tolerar suas inclinações autoritárias do que apoiar políticos cuja plataforma esses apoiadores abominam. Isso se deve ao fato de que os profundos conflitos políticos na sociedade aumentam os interesses em jogo durante as eleições e, portanto, o preço que os eleitores devem pagar por colocar os princípios democráticos acima dos interesses sectários. Em sociedades polarizadas, pessoas comuns tornam-se, em primeiro lugar, pró ou anti-Chávez, Orban ou Erdoğan, e democratas em segundo.

Cientistas políticos há muito reconhecem que as clivagens sociais profundas representam um perigo para a democracia. Nos anos 1950, Seymour Martin Lipset observou que “é inerente a todos os sistemas democráticos a constante ameaça de que os conflitos grupais, que são o próprio sangue da democracia, possam se solidificar a ponto de constituírem uma ameaça de desintegração da sociedade”. Nos anos 1970, Robert A. Dahl alertou que a democracia fica em perigo quando se “torna polarizada em vários grupos altamente antagonistas”, Giovanni Sartori preocupava-se com a inviabilidade dos sistemas partidários caracterizados pela “polarização centrífuga”, e Juan J. Linz e Alfred Stepan alertaram que crises são mais suscetíveis em sistemas políticos “caracterizados por consenso limitado, clivagens profundas e desconfiança entre as lideranças”. Mais recentemente, Carles Boix, bem como Daron Acemoglu e James A. Robinson, focaram em uma clivagem social — o conflito em torno da redistribuição de renda — e mostraram como ela dificulta a democratização.

Mas, quando se trata do processo real pelo qual as democracias fracassam, as primeiras gerações de acadêmicos estavam preocupadas principalmente com outra Revolução Cubana, Golpe de Estado chileno ou Guerra Civil Espanhola. Como o retrocesso democrático começa de um status quo democrático e é conduzido por políticos democraticamente eleitos, uma explicação desse processo precisa encarar o fato de que os eleitores em democracias possuem à sua disposição um instrumento essencial de autodefesa democrática: as eleições. Podem pôr fim às ambições autoritárias de políticos simplesmente removendo-os de seus cargos por meio do voto. O que os impede de fazê-lo?

Os argumentos acima sugerem uma resposta: clivagens sociais profundas e tensões políticas agudas — polarização, para usar um termo recentemente na moda — minam a capacidade das pessoas de refrear as tendências iliberais de políticos eleitos. Em eleitorados fortemente polarizados, até mesmo os eleitores que valorizam a democracia estarão dispostos a sacrificar a competição democrática justa em nome de políticos eleitos que defendam seus interesses. Quando punir as tendências autoritárias de um líder exige votar em uma plataforma, partido ou pessoa que seus apoiadores detestam, muitos acharão que o preço é alto demais. A polarização, portanto, oferece uma oportunidade estrutural a potenciais autocratas: podem enfraquecer a democracia e, ainda assim, ficar impunes.

A polarização vence a virtude cívica?

A lógica delineada acima baseia-se em uma premissa simples: pessoas comuns estão dispostas a trocar princípios democráticos por interesses sectários. Para testar essa premissa, meus colegas e eu conduzimos a seguinte pesquisa em vários países, incluindo Turquia, Venezuela e Estados Unidos. Em cada país, pedimos a uma amostra representativa dos eleitores que escolhesse entre dois candidatos hipotéticos. Cada candidato foi descrito de acordo com atributos como plataforma política, afiliação partidária e características demográficas.

Alguns candidatos — escolhidos aleatoriamente — também foram descritos como apoiadores de uma medida que violaria um princípio democrático fundamental. A natureza e gravidade dessas violações variavam, aproximando as práticas que políticos eleitos usaram ou tentaram usar no país em questão. Na Turquia, por exemplo, uma das medidas propunha demitir servidores públicos que não apoiassem o partido do candidato, e outra sugeria substituir juízes que parecessem enviesados contra o partido do candidato. Na Venezuela, um conjunto de medidas focava em mudar a composição da comissão eleitoral: as opções eram manter o significativo viés pró-governo da comissão eleitoral à época do estudo, enviesá-la ainda mais indicando mais chavistas ou eliminar esse viés indicando uma comissão politicamente independente.

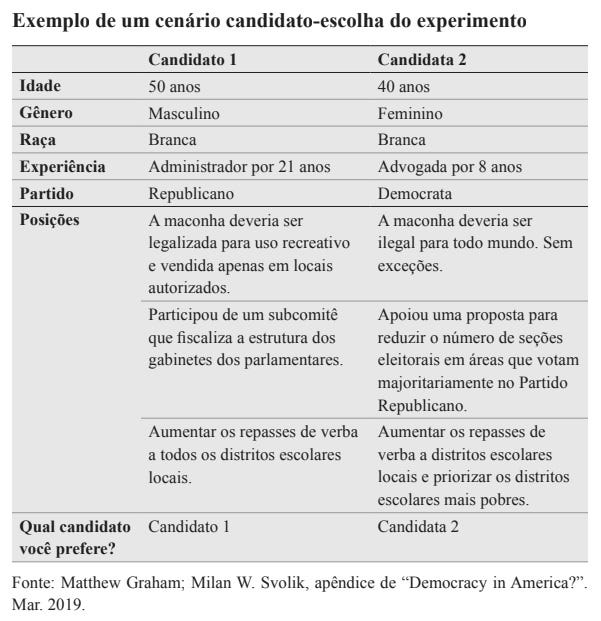

Nos Estados Unidos, foram apresentados candidatos que disputavam eleições estaduais (em vez da federal) e que apoiavam uma gama de políticas não democráticas historicamente adotadas no nível estadual. Algumas, como a supressão de voto por meio de gerrymandering, persiste até hoje. Em todos os contextos, a redação dessas posições não democráticas evitava uma linguagem que influenciasse de maneira normativa, permitindo que os respondentes decidissem por si mesmos se um determinado posicionamento era ou não uma ameaça à democracia. (Para uma amostra de cenário “candidato-escolha” do estudo para os Estados Unidos, conduzido com Matthew Graham, veja tabela acima. O apoio da Candidata 2 a uma “proposta para reduzir o número de seções eleitorais em áreas que votam majoritariamente no Partido Republicano” é um exemplo de posição que viola princípios democráticos.)

Esses experimentos nos permitem isolar o efeito da tentativa de um candidato de subverter a democracia com base em suas perspectivas eleitorais. Pelo fato de que os posicionamentos não democráticos e, em alguns cenários, todos os atributos dos candidatos, foram aleatoriamente distribuídos, podemos comparar a proporção de votos recebidos por candidatos não democráticos ao de candidatos democráticos similares entre si nos demais aspectos. Uma redução na proporção de votos de um candidato não democrático é, de fato, uma métrica para a pena que os eleitores estão dispostos a aplicar em defesa da democracia. Esse desenho de pesquisa nos ajuda a responder uma questão-chave sobre o papel das pessoas comuns no retrocesso democrático: os eleitores valorizam a democracia o bastante para punir políticos que desrespeitam princípios democráticos? E, fundamentalmente, estariam dispostos a fazê-lo quando isso implica votar contra seus próprios interesses políticos ou lealdades partidárias?

Dois importantes padrões emergem desses experimentos. Primeiro, pessoas comuns apoiam a democracia, mas esse suporte é tênue. Nos três países pesquisados — Turquia, Venezuela e Estados Unidos — e em uma gama de posições não democráticas, um candidato que apoiava uma medida não democrática sofria uma perda de votos da proporção de 35%. Essa margem é frequentemente decisiva em termos eleitorais, efetivamente impedindo ou punindo governantes eleitos com tendências autoritárias. Fundamentalmente, entretanto, a magnitude dessa punição é reduzida quando diferenças políticas ou partidárias entre candidatos são grandes ou quando o eleitorado está fortemente dividido. Em outras palavras, os eleitores relutam em punir políticos que desrespeitam princípios democráticos quando fazê-lo exige abandonar seu partido ou políticas favoritas.

Consideremos o caso da Venezuela. Após sua ascensão à presidência em 1999, Chávez conseguiu primeiro reduzir a política venezuelana a um único eixo econômico de conflito esquerda-direita e então deu início a uma série de agressões às instituições democráticas do país — um processo que escalou sob Nicolás Maduro, que na condição de vice-presidente assumiu o poder interinamente em 2012, devido a grave enfermidade de Chávez (morto em 2013), e foi eleito presidente no ano seguinte. A trajetória da Venezuela contradiz o senso comum sobre a influência da experiência democrática, renda e atitudes em relação à democracia ou à sobrevivência democrática: antes de Chávez, a Venezuela era uma das mais longevas e ricas democracias da América Latina, com altos níveis de apoio à democracia.

A conjunção de um candidato a autocrata e um eleitorado fortemente polarizado explica a trajetória da Venezuela. Quando, em 2016, ofereci a uma amostra representativa de venezuelanos uma escolha entre um candidato de esquerda que queria manter o sistema eleitoral fortemente enviesado da Venezuela e um de direita disposto a reformá-lo, uma pequena maioria de venezuelanos optou pela escolha mais democrática. Mas a maioria daqueles mais à esquerda — que se depararam com uma escolha entre seus interesses econômicos e princípios democráticos — escolheu permanecer com o status quo não democrático.

Até mesmo nos Estados Unidos — um país que é visto, ao menos desde a Democracia na América (1835) de Alexis de Tocqueville, como um modelo de cultura cívica democrática — , eleitores com fortes preferências partidárias puniram candidatos não democráticos a uma taxa menor do que aqueles com lealdades políticas mais moderadas. Ademais, apoiadores de ambos os principais partidos adotaram dois pesos e duas medidas: foram mais lenientes em relação a um candidato não democrático quando este pertencia a seu partido de preferência.

Deparados com uma escolha que confronta princípios democráticos com interesses partidários, os eleitores parecem estar dispostos a trocar o primeiro pelo último. Uma proporção significativa de turcos, venezuelanos e americanos colocam o partido em primeiro lugar e a democracia em segundo.

O segundo padrão que emerge desses experimentos “candidato-escolha” sugere que os centristas são uma força democrática fundamental. Em múltiplos contextos, pessoas politicamente moderadas punem candidatos não democráticos mais severamente do que eleitores com fortes preferências políticas ou lealdades partidárias. Nos Estados Unidos, por exemplo, apenas os mais moderados — aqueles que se identificam como independentes, mas tendem a votar em um dos dois principais partidos — estão dispostos a abandonar e se opor a um candidato não democrático de seu partido favorito em quantidade suficiente para levar à derrota eleitoral daquele candidato. Não parece ser o caso de pessoas moderadas se importarem mais com a democracia. Pesquisas mostram que pessoas com maior lealdade partidária valorizam a democracia tanto quanto ou até mais do que as moderadas. Na verdade, parece que, ao votar, os centristas são capazes de dar maior valor a princípios democráticos por causa de sua menor lealdade a candidatos com base em seu partido ou políticas. Em suma, centristas exercem exatamente o tipo de controle eleitoral democrático ausente em sociedades polarizadas.

Essa evidência sugere que pessoas comuns estão, de fato, dispostas a trocar princípios democráticos por interesses sectários — um fator que pode explicar por que democracias polarizadas parecem ser particularmente vulneráveis a retrocessos democráticos. Esses experimentos foram conduzidos entre 2016 e 2018, mas os padrões por elas revelados não são novos. Em Poliarquia, Dahl discute uma pesquisa de março de 1966 da Gallup que perguntou aos argentinos: “você acharia bom ou ruim se o governo banisse a participação de peronistas nas próximas eleições?”. As respostas mostram uma forte correlação entre o nível de educação do respondente e oposição ao banimento dos peronistas. A correlação é negativa: eram os argentinos com maior nível de escolaridade que se opunham menos a essa proposta flagrantemente não democrática!

Como observou Dahl, essa correlação não pode ser entendida como evidência de forte comprometimento com a democracia entre os argentinos com menor escolaridade. Dada a relação claramente positiva entre educação e apoio à democracia na Argentina e no resto do mundo, o mais provável é que o comprometimento com a democracia provavelmente fosse mais forte entre os argentinos com maior escolaridade. No entanto, quando confrontados com essa questão, os argentinos com maior escolaridade — e melhor padrão de vida — de fato se depararam com uma escolha entre seu comprometimento com princípios democráticos e seus interesses econômicos. O peronismo, cuja plataforma inclui políticas redistributivas e de proteção dos direitos de trabalhadores, representava uma ameaça a esses interesses. De maneira consistente com a evidência dos experimentos candidato-escolha conduzidos mais de meio século depois, muitos dos argentinos com maior escolaridade decidiram em favor de seus interesses econômicos — aquiescendo à proibição da participação eleitoral de uma plataforma política popular. Três meses após essa pesquisa ter sido conduzida, um golpe militar visando exatamente suprimir a esquerda suspendeu a democracia argentina por meia década.

Apoio à democracia ou conversa mole?

Quando cientistas políticos medem o comprometimento público a princípios democráticos mundo afora, fazem uso de uma gama de indicadores de “apoio à democracia” geralmente baseados em perguntas que medem diretamente atitudes em relação à democracia enquanto sistema político — como: “em que medida é importante para você viver em um país governado de maneira democrática; por favor responda em uma escala de 1 a 10, onde 1 significa ‘nada importante’ e 10 significa ‘absolutamente importante’” — ou em perguntas que medem o grau de atratividade de alternativas autoritárias à democracia — como: “você acredita que, quando o país vive tempos difíceis, é justificável para o presidente governar sem o Congresso?”.

Desde ao menos os anos 1960, quando Gabriel Almond e Sidney Verba publicaram seu trabalho sobre “cultura cívica”, indicadores desse tipo sempre foram usados para refletir a demanda das instituições políticas e até mesmo a aptidão democrática. Tanto nas pesquisas sobre democratização quanto na prática da promoção da democracia, acreditava-se que a “cultura democrática” de um país fosse um bastião contra o autoritarismo. Barry Weingast articulou essa visão ao observar que a democracia “entra num círculo virtuoso quando seus cidadãos valorizam tanto os princípios democráticos que estão dispostos a defendê-los retirando seu apoio de um governante quando este tenta violá-los”. A democracia sobrevive, de acordo com essa linha de raciocínio, quando elites oportunistas são controladas pelos cidadãos pró-democracia.

A evidência apresentada nesse artigo põe em dúvida a relevância prática de indicadores convencionais de apoio à democracia. Grandes maiorias em países que passaram por erosão democrática — incluindo Turquia e Venezuela — expressam um sólido comprometimento com a democracia de acordo com tais indicadores, tanto antes como depois de essas democracias terem sido subvertidas por seus líderes. O mesmo acontece com os respondentes de democracias avançadas, incluindo os Estados Unidos. Mas, quando confrontados com uma escolha entre dois candidatos, um que demonstra pouco respeito por princípios democráticos, mas apela aos interesses sectários dos eleitores e um que é democrático, mas também menos atraente, esse comprometimento parece ser uma ordem de grandeza mais fraco — seja na Turquia, Venezuela ou Estados Unidos.

Uma explicação parcial para essa discrepância é que, ao perguntar diretamente sobre o apoio à democracia, indicadores convencionais convidam a uma resposta socialmente desejável ou politicamente correta. A maioria das democracias transmite a seus cidadãos a ideia de que a única resposta socialmente aceitável à pergunta “a democracia pode ter problemas, mas é o melhor sistema de governo; você concorda?” é “concordo”. Não devemos nos surpreender quando ouvimos exatamente essa resposta.

Em contraste, nos experimentos “candidato-escolha” discutidos anteriormente, uma posição não democrática de um candidato é apresentada como apenas uma entre várias características, não revelando, dessa forma, o interesse do pesquisador precisamente naquele atributo. Em outras palavras, esses experimentos são indicadores de “preferência revelada” de apoio à democracia: em vez de perguntar diretamente sobre princípios democráticos, medem o comprometimento dos respondentes com esses princípios de maneira indireta, fazendo inferências a partir de suas escolhas em cenários que refletem dilemas do mundo real apresentados pelo retrocesso democrático. De acordo com essa metodologia, acredita-se que os respondentes “apoiem a democracia” não quando dizem fazê-lo, mas quando suas escolhas revelam uma disposição para colocar princípios democráticos acima de interesses sectários.

Esse último ponto sugere que os indicadores convencionais de apoio à democracia podem apresentar problemas de uma maneira mais fundamental: não conseguem capturar a disposição dos respondentes para escolher princípios democráticos quando estes competem com outras opções. Nas próximas eleições parlamentares da Polônia, o eleitorado não estará simplesmente escolhendo entre uma alternativa democrática e outra autoritária, a primeira representada pela oposição liberal e a última pelo partido governante, o Lei e Justiça (PiS). De fato, nos últimos quatro anos o partido Lei e Justiça vem tentando reescrever a constituição da Polônia a seu favor. Mas a decisão que os poloneses terão que fazer no outono de 2019 pode ser mais bem descrita como uma escolha entre um partido Lei e Justiça — que demonstra pouco respeito por princípios democráticos mas, ao mesmo tempo, governou em um período de altas taxas de crescimento econômico e generosos programas sociais — e uma oposição pró-democracia que não pode dizer o mesmo. Colocado de outra forma, grande parte do eleitorado polonês — especialmente os eleitores que compõem a base rural e socialmente conservadora do partido Lei e Justiça — será convidada a colocar princípios democráticos acima de seus interesses econômicos e políticos.

São essas as escolhas exploradas por autocratas em potencial. Por padrão, indicadores convencionais de apoio à democracia não conseguem medir esse tipo de escolha. Isso não implica automaticamente que valores democráticos não importem para a estabilidade democrática; de fato, a evidência de que disponho sugere que, sim, importam, e importam de uma maneira potencialmente decisiva politicamente. No entanto, precisamente quando se considera que o apoio à democracia seja crucial — quando um eleitorado se confronta nas urnas com um governante iliberal — , indicadores convencionais deixam escapar um importante dilema enfrentado pelos eleitores e, consequentemente, exageram sua disposição para resistir ao autoritarismo. Indicadores convencionais de apoio à democracia não são um bom guia para o que podemos realisticamente esperar dos eleitores em defesa da democracia.

Pessoas comuns em retrocessos democráticos

No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, uma série de pesquisas acadêmicas perguntou à população das três maiores cidades do Chile se um governo militar era apropriado para seu país. A vasta maioria dos respondentes, aproximadamente 70% ao longo desse período, respondeu “não”. De acordo com as mesmas pesquisas, quase todos os chilenos acreditavam que seu país era democrático e a maioria escolheu “liberdade e democracia” entre várias opções quando perguntados sobre o que mais os fazia “sentir orgulho do Chile”. Essas respostas são consistentes com o status do Chile à época como uma das democracias mais maduras e estáveis da América Latina.

A última pesquisa a fazer esse tipo de pergunta foi realizada em Santiago em fevereiro de 1973. Mesmo então — entre as greves, protestos e hiperinflação que marcaram o mandato do presidente Salvador Allende — , 73% dos respondentes se opunham a um governo militar. Diferenças ao longo do espectro ideológico do Chile eram modestas: 80%, 71% e 62% daqueles à esquerda, centro e direita, respectivamente, e 77% e 73% daqueles que apoiavam os socialistas e os democratas-cristãos (os dois maiores partidos), respectivamente, opunham-se a um governo militar. Sete meses depois, em setembro de 1973, um golpe militar levou ao poder uma das ditaduras mais repressivas do século 20.

Chilenos comuns não participaram diretamente da decisão pelo golpe militar de 1973 e, caso tentassem resistir a ela, certamente acabariam mortos, torturados ou presos. Outra coisa é a capacidade de pessoas comuns de influenciar o curso do retrocesso democrático. Diferentemente de golpes militares, aqueles que se opõem a uma tomada de controle pelo Executivo não precisam participar de manifestações, desobediência civil ou luta armada. Em uma democracia, pessoas comuns podem parar políticos com ambições autoritárias simplesmente através do voto.

Um melhor entendimento de quando podemos realisticamente esperar que pessoas comuns resistam ao autoritarismo é, portanto, essencial para uma explicação do retrocesso democrático. Um fator-chave, propus, é a intensidade dos conflitos políticos de um país. As diferenças políticas que Lipset chamou de “a força vital da democracia” tornam-se oportunidades estruturais para potenciais autocratas quando se solidificam em campos hostis em um clima de polarização política aguda. O discernimento de Chávez, Orban ou Erdoğan baseia-se em sua capacidade de travar batalhas políticas em torno de clivagens sociais que estavam apenas latentes quando foram eleitos pela primeira vez. Ao fazê-lo, as eleições passam a apresentar a seus apoiadores a escolha entre seus interesses sectários por um lado, e princípios democráticos do outro. A evidência que apresentei sugere que parte significativa de eleitorados divididos está disposta a sacrificar esta última em favor da primeira. A polarização corrói a capacidade de um eleitorado de resistir ao autoritarismo.

Esses argumentos e evidências sugerem que precisamos repensar o papel de pessoas comuns no retrocesso democrático. Os principais protagonistas na maioria dos relatos acadêmicos e jornalísticos de retrocessos democráticos são os autocratas em potencial; são líderes como Chávez, Putin e Erdoğan, que vêm desconstruindo democracias. Por sua vez, pessoas comuns estão alheias a esse drama. Se aparecem no elenco, é quase sempre no papel das vítimas. Essas histórias apresentam a luta pela sobrevivência da democracia como uma luta entre elites oportunistas e mesmo antidemocráticas e massas liberais e pró-democracia.

Essa narrativa não leva em conta um fator importante: Chávez, Putin e Erdoğan erodiram a democracia em seus países com o consentimento tácito e às vezes explícito de uma parte significativa — muitas vezes a maioria — de seus eleitorados. Que fique claro: isso não inocenta os autocratas. Apenas em raros casos pessoas comuns demandaram de fato a instalação de uma ditadura e, mesmo nesses casos, apenas uma pequena fração da sociedade, como documentado por Nancy Bermeo. Mas, como o retrocesso democrático é um processo que começa a partir de uma democracia, pessoas comuns desempenham um papel central nisso. São partícipes indispensáveis, ainda que hesitantes. Potenciais autocratas conseguem subverter a democracia somente quando recebem essa oportunidade de um público sectarista.

Este ensaio baseia-se em pesquisa realizada originalmente para dois projetos: Milan W. Svolik, “When Polarization Trumps Civic Virtue: Partisan Conflict and the Subversion of Democracy by Incumbents”; e Matthew Graham; Milan W. Svolik, “Democracy in America? Partisanship, Polarization, and the Robustness of Support for Democracy in the United States”. Gostaria de agradecer a Matthew Graham, Nathan Grubman, Melis Laebens e Bonnie Weir por seus valiosos comentários e discussões e ao MacMillan Center for International and Area Studies da Universidade Yale pelo financiamento da pesquisa.