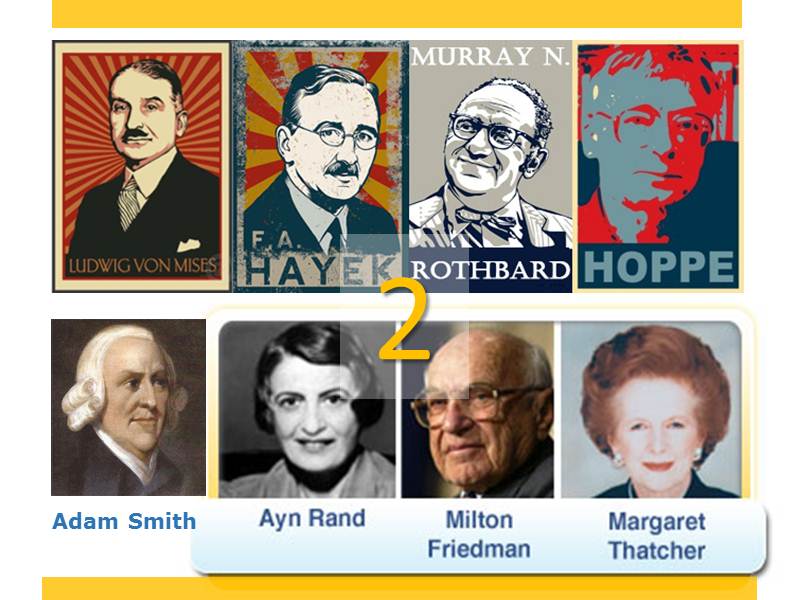

Murray N. Rothbard (1926-1995) – decano da Escola Austríaca e o fundador do moderno libertarianismo, vice-presidente acadêmico do Ludwig von Mises Institute e do Center for Libertarian Studies – no breve texto (ou excerto de outro escrito), intitulado O individualismo metodológico, deixa claro que o liberalismo (pelo menos o da Escola Austríaca: Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk, Ludwig von Mises, Henry Hazlitt, Israel Kirzner, o próprio Murray Rothbard e Friedrich Hayek, dentre outros) toma o ser humano como indivíduo e não como pessoa. Apenas comentando esse texto não é difícil mostrar que isso: a) significa não ter um conceito de sociedade (como forma de agenciamento autônoma); e b) é contraditório com a visão – que emergiu após as investigações de Maturana e com a nova ciência das redes – da pessoa como ente social.

Vamos ler com atenção o que ele escreveu para depois fazer alguns comentários sobre o texto.

O individualismo metodológico

Murray N. Rothbard

Tradução de Fernando Fiori Chiocca, para o site do Instituto Ludwig von Mises Brasil, publicada em 15 de março de 2012

Apenas o indivíduo possui uma mente; apenas o indivíduo pode sentir, ver, realizar e entender; apenas o indivíduo pode adotar valores e fazer escolhas; apenas o indivíduo pode agir. Este princípio primordial do “individualismo metodológico”, central ao pensamento social de Max Weber, deve fundamentar tanto a praxeologia quanto todas as outras ciências da ação humana. Ele implica que conceitos coletivos como grupos, nações e estados não agem ou não existem realmente; eles são apenas construções metafóricas utilizadas para descrever as ações similares ou conjuntas de indivíduos. Em suma, não existem “governos” por si sós; existem apenas indivíduos agindo harmoniosamente de uma maneira “governamental”. Max Weber coloca de forma cristalina:

Estes coletivos devem ser tratados unicamente como sendo os resultados e os modos de organização das ações particulares de agentes individuais, uma vez que apenas estes podem ser tratados como agentes no curso de uma ação subjetivamente compreensível… Para propósitos sociológicos… não existe algo como uma ‘personalidade coletiva que “age”‘. Quando se faz referências, em um contexto sociológico, às… coletividades, está-se na verdade se referindo… somente a um certo tipo de desenvolvimento das ações sociais possíveis ou efetivas de pessoas específicas (1).

Ludwig von Mises destaca que o que diferencia a ação puramente individual daquela de indivíduos agindo como membros de um coletivo é o diferente significado atribuído pelas pessoas envolvidas:

É o significado que os agentes individuais, e todos que são afetados pela sua ação, atribuem a uma ação o que determina o seu caráter. É o significado que distingue uma ação como ação de um indivíduo e outra como ação do estado ou da municipalidade. É o carrasco, e não o estado, quem executa um criminoso. É o significado daqueles interessados na execução que distingue, na ação do carrasco, uma ação do estado. Um grupo de homens armados ocupa um local. É o significado destes envolvidos que imputa esta ocupação não aos soldados e oficiais, mas à sua nação (2).

Em sua importante obra metodológica, o discípulo de Mises, F. A. Hayek, demonstrou que a falácia de se tratar construções coletivas como sendo “conjuntos sociais” (“capitalismo”, “a nação”, “a classe”) sobre os quais se é possível deduzir leis tem origem na insistência objetivista-behaviorista de se considerar os homens apenas a partir de seu exterior, como se fossem pedras, em vez de tentar entender como suas ações são subjetivamente determinadas.

Ela [a visão objetivista] trata os fenômenos sociais não como algo do qual a mente humana faz parte e não como algo cujos princípios organizacionais podemos construir a partir de partes conhecidas, mas sim como se eles fossem objetos diretamente percebidos por nós como conjuntos…

Existe a ideia um tanto quanto vaga de quem uma vez que os “fenômenos sociais” devem ser objeto de estudo, o procedimento óbvio é começar a partir da observação direta destes “fenômenos sociais”, em que a utilização popular de termos como “sociedade” ou “economia” é ingenuamente considerada como evidência de que deve haver “objetos” definidos que correspondem a eles (3).

Hayek complementa dizendo que enfatizar o significado da ação individual revela que, “o que conseguimos entender diretamente dos complexos sociais são apenas as partes, pois o todo nunca é percebido diretamente; ele sempre é reconstruído por meio de um esforço de nossa imaginação” (4).

Alfred Schütz, o notório construtor do método da fenomenologia aplicado às ciências sociais, nos relembrou da importância de se retornar “ao ‘homem esquecido’ das ciências sociais, ao agente do mundo social cujos afazeres e sentimentos residem na origem de todo o sistema. Nós, então, procuramos entendê-lo a partir destes afazeres e sentimentos e do estado de espírito que o induziu a adotar atitudes específicas relativas ao seu ambiente social”. Schütz acrescenta que “para uma teoria sobre a ação, o ponto de vista subjetivo deve ser conservado ao máximo, sendo que, na ausência deste, esta teoria perde suas fundamentações básicas, qual seja, sua referência ao mundo social da vida cotidiana e da experiência”. Desprovida desta fundamentação, as ciências sociais tendem a substituir o “mundo da realidade social” por um irreal mundo fictício, todo ele construído pelo cientista observador. Ou, como Schütz coloca sucintamente: “Eu não posso entender algo social sem antes reduzi-lo à atividade humana que o criou; mais ainda, sem remeter esta atividade humana aos motivos que a originaram” (5).

Arnold W. Green demonstrou recentemente como o uso de conceitos coletivos inválidos prejudicou a disciplina da sociologia. Ele destaca o crescente uso de “sociedade” como uma entidade que pensa, sente e age, e, em anos recentes, foi a responsável por perpetrar todas as desgraças sociais. Por exemplo, é a “sociedade”, e não o criminoso, quem geralmente é considerada a responsável pelos crimes. Para muitos, a “sociedade” é considerada quase que demoníaca, uma “vilã materializada” que “pode ser atacada à vontade, acusada aleatoriamente, ridicularizada e escarnecida com uma fúria virtuosa e fanática, [e] pode até ser derrubada por decreto ou pelo anseio utópico — e, de alguma forma, tudo continuará funcionando perfeitamente”. Green complementa dizendo que “se, por outro lado, a sociedade é vista como pessoas cujas relações sociais instáveis são preservadas apenas pela submissão às regras morais, então a área de livre escolha permitida, na qual se pode fazer demandas, questionar e solapar desejos com impunidade, está severamente restringida”.

Ademais, se entendermos que “a sociedade” não existe por si só, mas é uma criação feita a partir de indivíduos, então dizer que “a sociedade é a responsável pelos crimes, e os criminosos não são os responsáveis pelos crimes que cometem, é o mesmo que dizer que apenas os membros da sociedade que não cometeram crimes devem ser considerados os responsáveis pelos crimes. Este óbvio absurdo só pode ser contornado caso se considere a sociedade como o diabo encarnado, um mal exterior e isolado das pessoas e do que elas fazem” (6).

A ciência econômica está repleta de falácias que surgiram quando metáforas sociais coletivas passaram a ser tratadas como se fossem objetos reais. Assim, durante a era do padrão-ouro, era comum o temor de que “a Inglaterra” ou “a França” corriam grande perigo porque “elas” estavam perdendo ouro. O que realmente aconteceu foi que ingleses e franceses estavam voluntariamente enviando ouro para o exterior e, com isso, ameaçando os banqueiros de seus países com a necessidade de cumprirem suas obrigações de restituir depósitos em um volume de ouro que eles não mais possuíam. Porém, o uso da metáfora coletiva transformou um grave problema do setor bancário em uma confusa crise nacional pela qual cada cidadão era, de alguma forma, o responsável.

Similarmente, durante os anos de 1930 e 1940, muitos economistas proclamaram que, diferentemente das dívidas contraídas no exterior, o tamanho da dívida pública nacional era irrelevante porque “nós devemos para nós mesmos”. A implicação era a de que o indivíduo, do ponto de vista nacional e coletivo, devia dinheiro “para ele mesmo”, bastando para saldar esta dívida mover o dinheiro que estava no bolso do lado direito da calça para o bolso do lado esquerdo. Esta explicação, no entanto, obscurecia o fato de que faz uma enorme diferença saber a qual dos dois pronomes coletivos você pertence: ao “nós” (o infeliz pagador de impostos) ou ao “nós mesmos” (aqueles que vivem da renda oriunda dos impostos).

Às vezes, o conceito coletivo é tratado descaradamente como um organismo biológico. Assim, o conceito popular de crescimento econômico implica que toda economia está, de alguma forma, como um organismo vivo, destinada a “crescer” de uma maneira predeterminada. O uso de tais termos análogos é uma tentativa de ignorar, e até mesmo de negar, a vontade e a consciência individual nos assuntos econômicos e sociais. Como escreveu Edith Penrose em uma crítica ao uso do conceito de “crescimento” no estudo de empresas:

Quando analogias biológicas explícitas surgem na ciência econômica, elas são extraídas exclusivamente daquele aspecto da biologia que lida com o comportamento imotivado dos organismos… não existe nenhuma razão para se acreditar que o padrão de crescimento de um organismo biológico é determinado pela vontade do próprio organismo. Por outro lado, temos todos os motivos do mundo para acreditar que o crescimento de uma empresa é determinado pela vontade daqueles que tomam as decisões da empresa… e a prova disso está no fato de que ninguém pode descrever o desenvolvimento de uma dada empresa qualquer… a não ser que seja em termos das decisões tomadas por indivíduos (7).

Não há melhor maneira de resumir a natureza da praxeologia e o papel da teoria econômica em relação a eventos históricos concretos do que aquela presente na discussão de Alfred Schütz sobre a metodologia econômica e Ludwig von Mises:

Nenhuma ação econômica pode ser concebida sem alguma referência a um agente econômico, mas este último é absolutamente anônimo; ele não é você, nem eu, nem um empreendedor, nem mesmo um “homem econômico”, mas um puro e universal “indivíduo”. É por esta razão que as proposições da teoria econômica possuem aquela “validade universal” que confere a elas a idealidade do “e assim por diante” e “posso fazer novamente”.

No entanto, pode-se estudar o agente econômico como tal e tentar descobrir o que se passa em sua mente; logicamente, não se estaria fazendo teorizações econômicas, mas sim história econômica ou sociologia econômica… Entretanto, os enunciados destas ciências não podem reivindicar nenhuma validade universal, pois elas lidam tanto com sentimentos econômicos de específicos indivíduos históricos quanto com tipos de atividades econômicas para as quais as ações econômicas em questão são manifestações…

De acordo com nossa visão, a ciência econômica pura é um exemplo perfeito de um complexo de significado objetivo sobre uma configuração de significado subjetivo — complexos, em outras palavras, de um significado objetivo — estipulando as típicas e invariáveis experiências subjetivas de qualquer pessoa que aja dentro de uma estrutura econômica… Teria de ser excluído de tal cenário qualquer consideração acerca do uso a que os “bens” serão destinados depois de terem sido adquiridos. Porém, tão logo voltamos nossa atenção para o significado subjetivo de um indivíduo real, deixando o anônimo “qualquer um” de lado, então logicamente faz sentido falar de comportamento atípico… Não há dúvida de que este comportamento é irrelevante do ponto de vista da ciência econômica, e é neste sentido que os princípios econômicos são, nas palavras de Mises, “não uma declaração do que geralmente ocorre, mas uma declaração sobre o que necessariamente deve ocorrer” (8).

.

Notas e referências

(1) Max Weber, The Theory of Social and Economic Organization (Glencoe, Ill.: The Free Press, 1957), citado em Alfred Schütz, The Phenomenology of the Social World (Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1967), p. 199. Para uma aplicação do individualismo metodológico à política externa, veja Parker T. Moon, Imperialism and World Politics (New York: Macmillan, 1930), p. 58. Para aplicações políticas mais gerais, veja Frank Chodorov, “Society Are People” in The Rise and Fall of Society (New York: Devin- Adair, 1959), pp. 29-37.

(2) Mises, Ação Humana, p. 70

(3) Hayek, Counter-Revolution of Science, pp. 53-54.

(4) Ibid., p. 214.

(5) Schütz, Collected Papers, vol. 2, pp. 7, 8, 10.

(6) Arnold W. Green, “The Reified Villain,” Social Research 35 (Winter, 1968): 656, 664. Sobre o conceito de “sociedade”, veja também Mises, Theory and History, pp. 250 ff.

(7) Edith Tilton Penrose, “Biological Analogies in the Theory of the Firm,” American Economic Review (December 1952): 808.

(8) Schütz, Phenomenology of the Social World, pp. 137, 245.

UM COMENTÁRIO GERAL

Lendo o texto fica claro que o (ou pelo menos este) pensamento econômico liberal tem um erro central, que está no kernel do seu sistema explicativo ou da sua mega-narrativa: imaginar que o indivíduo é uma espécie de átomo social (quando o social só pode ser composto por moléculas). Recentemente tratei do assunto no tópico “A natureza da natureza humana” do artigo Oito ideias conservadoras.

Para se opor – corretamente – ao coletivismo massificante das ideologias socialistas (e estatistas em geral), que transforma o indivíduo em mero exemplar de um rebanho a ser conduzido pelo Estado e seus líderes, liberais como Rothbard e os demais pensadores da sua escola deixaram de ver que a pessoa (o ser humano concreto, o ser propriamente humano) não é um indivíduo, mas um entroncamento de fluxos, um emaranhado de relações e que uma pessoa é necessariamente feita das outras pessoas.

Ou seja: que a pessoa é um ente social. Que o social não é a coleção dos indivíduos, mas o que está entre eles. Que o social não surge quando uma pessoa se relaciona com outras pessoas (em virtude da propalada propensão à sociabilidade que seria inerente aos indivíduos da espécie Homo Sapiens), de vez que as pessoas não preexistem ao social, que as pessoas já são redes: que os indivíduos (biológicos) só se tornam pessoas (humanas) quando são pessoalizados pelo social.

E, pulando aqui algumas passagens da argumentação, que a sociedade não é, portanto, um epifenômeno, uma forma de agenciamento subsidiária a qualquer outra, mas uma forma autônoma, capaz de subsistir por si mesma, não podendo ter sua racionalidade derivada do mercado (muito menos do Estado, mas com isso concorda o pensamento liberal).

E trinta anos depois, eles ainda continuam pensando como Margaret Thatcher (1987):

“And, you know, there is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families” (1).

E aí imaginam que a sociedade é um conceito abstrato que só existe como atribuição de um observador, algo incapaz de existir por si só, sendo uma criação feita a partir de indivíduos. No limite, acreditam que é apenas uma consequência das relações econômicas entre os indivíduos.

O QUE É O HUMANO

O humano – e a mente humana, tão fortemente sublinhada no início do texto de Rothbard transcrito acima – deve ser um daqueles princípios apriorísticos, imunes à investigação empírica, de que falava von Mises. Como os liberais não discutem a questão, de vez que, supostamente, todo mundo saberia o que é humano, entende-se que humanos são indivíduos da espécie Homo Sapiens. Mas o humano propriamente dito não é o animal humano (o ser biológico) e sim o animal que foi humanizado pela cultura, vale dizer, pela interação com outros humanos (tornando-se assim, como assinalou Maturana, um ser biológico-cultural).

Após as considerações de Maturana, o advento da nova ciência das redes permitiu que desenvolvêssemos uma intuição seminal de Nobert Wiener (1950): quando ele escreveu, em Cibernética e Sociedade, que “um padrão é uma mensagem e pode ser transmitido como tal”, abriu uma linha de reflexão segundo a qual todas as coisas – inclusive as pessoas, que, segundo ele, não passam “de redemoinhos em um rio de água sempre a correr” – são como que singularidades em um continuum, campo, tecido ou espaço (2). A hipótese, que era fértil, inclusive, pelo seu poder heurístico, pode ser amplamente corroborada pelas investigações posteriores, realizadas já neste século, por pesquisadores como Nicholas Christakis (2009), que perceberam que em geral atribuímos aos indivíduos propriedades que dependem, rigorosamente, não deles próprios, mas das redes a que estão conectados (compreendendo até as doenças que eram atribuídas a comportamentos individuais, como a obesidade, por exemplo) (3). Como escrevi em Fluzz (2011):

Em um mundo fracamente conectado, os caminhos são individuais. Cada pessoa vive sua vida, faz suas escolhas, estabelece suas rotinas e toma suas iniciativas sob a influência das demais, é claro, mas como se fosse uma unidade separada. Convive, por certo, com as demais, mas essa convivência é vivida como distinta daquela outra vida, que seria a sua própria vida. Pode viver a ilusão de que vive sua vida, fazendo suas escolhas, estabelecendo suas rotinas e tomando suas iniciativas de modo autônomo. Pode alimentar a crença de que já surgiu no mundo como pessoa, quer em virtude de uma instância super-humana que assim a tenha criado, quer por força da genética (o “sangue”) e das experiências particulares pelas quais passou logo após seu nascimento (o “berço”).

Em mundos altamente conectados tende a se esvair essa separação entre vida humana e convivência social. Nossas escolhas racionais raramente são nossas: reproduzimos padrões, imitamos comportamentos e cooperamos com outras pessoas sem ter feito individualmente e conscientemente tais escolhas. Adotamos princípios, escolhemos carreiras, compramos produtos e priorizamos atividades em função do que fazem as pessoas que se relacionam conosco ou que estão ligadas a nós em algum grau próximo de separação, muitas vezes pessoas que nem conhecemos (como os amigos dos amigos de nossos amigos).

Vivemos então, cada vez mais, a vida do nosso mundo constituído pela convivência e não apenas a nossa vida individual. Isso ocorre na razão direta da interatividade do mundo em que estamos imersos. O fluxo da nossa timeline pode chegar a atingir tal intensidade ou densidade que, no limite, não podemos mais afirmar inequivocamente que há um eu que deseja, julga, raciocina, escolhe e almeja de forma autônoma em relação à nuvem de conexões que nos envolve. Ao mesmo tempo, sentimos e sabemos que continuamos sendo uma pessoa, única, totalmente diferenciada. Mas ao viver a nossa vida (a vida humana única dessa pessoa que somos), vivemos, na verdade, a convivência (social, também única, desse mundo construído pelo emaranhado de conexões onde estamos fluindo e que nos constitui como seres propriamente humanos).

O social passa ser o modo de ser humano nas redes com alta tramatura dos novos mundos-fluzz. Em outras palavras, passamos a constituir um organismo humano “maior” do que nós. Passamos a compartilhar muitas vidas, com tudo o que isso compreende: memórias, sonhos, reflexões de multidões de pessoas, que ficam distribuídas por todo esse superorganismo humano. Podemos, como nunca antes, ter acesso imediato a um conjunto enorme de informações e, muito mais do que isso, podemos gerar conhecimentos novos com uma velocidade espantosa e com uma inteligência tipicamente humana (não de máquinas, computadores ou alienígenas), porém assustadoramente “superior” a que experimentamos em todos os milênios pretéritos.

E tudo isso pode ocorrer sem a necessidade de termos consciência (individual) do que está se passando. Ao viver a vida da rede, apenas vivemos a convivência: não precisamos mais tentar capturá-la e introjetá-la, circunscrevê-la ou mandalizá-la para conferir-lhe a condição de totalidade, erigindo um grande poder interior de confirmação para nos completar da falta dos outros e nos orientar nos relacionamentos com eles. Tal necessidade havia enquanto podia haver a ilusão da existência do indivíduo separado de outros indivíduos; ou quando um (ainda) não era muitos. Toda consciência é consciência da separação, inclusive a consciência da unidade, da totalidade, ou da unidade na totalidade, é uma resposta à separação. No abismo em que estamos despencando ao entrar em fluzz, não há propriamente isso que chamávamos de consciência (4).

É claro que tudo isso acontece também em mundos fracamente conectados (ou de baixa interatividade), mas nesses mundos dificilmente teríamos a percepção dos fenômenos descritos.

A visão de que as pessoas são singularidades no fluxo interativo da convivência social nos permite perceber que não há pessoa (ou seja, ser humano propriamente dito) fora desse fluxo. Para essa visão, o indivíduo não passa de uma abstração estatística. Não é um ser humano concreto. É o ser abstrato que compõe comunidades abstratas (como o que chamamos de população). Isso não significa, de modo algum, que os seres humanos seriam elementos indiferenciados de uma massa disforme ou membros de alguma rebanho, como alertam os que se opõem, corretamente, às visões coletivistas. Pelo contrário, todos são diferentes e, mais ainda, únicos, na medida em que todos espelham internamente as redes nas quais estão (e são, como pessoas) de modo particular e único. Não há dois espelhamentos iguais, o que significa que as internalizações do mundo são sempre distintas para os sujeitos.

A esse processo chama-se pessoalização. As pessoas não nascem, se constroem. Os seres humanos vão se pessoalizando (ou despessoalizando) à medida que vão interagindo. A pessoalização é um outro nome para a humanização do ser humanizável (ou seja, do portador do genoma humano: o exemplar da espécie Homo Sapiens). Mas também podem se despessoalizar ou se desumanizar na medida em que experimentem relações antissociais (no sentido que Maturana atribui à expressão). Isso significa que a pessoalização corresponde à socialização (mas não no sentido em que essa palavra é usada pelos coletivistas, senão exatamente no sentido oposto: relações hierárquicas (antissociais) despessoalizam tanto os que mandam quanto os que obedecem na exata medida da centralização da rede em que as pessoas estão e são como pessoas).

O QUE É O SOCIAL

É fácil ver que esse pensamento – não trabalhando com o conceito de pessoa, mas de indivíduo – não tem também um conceito de social. O social passa a ser a coleção dos indivíduos e não o que está entre eles. Tanto é assim que, ao refugar as analogias com os organismos biológicos, recusa não apenas o deslizamento epistemológico de se comparar redes de seres humanos com entidades biológicas (o que estaria correto), senão a própria ideia metafórica ou metonímica de organismo social. A questão é que se não houver, em termos sociais, algo semelhante a um “organismo”, um sistema de agentes cujo comportamento não possa ser inferido do comportamento dos indivíduos, para nada vale o conceito de social. Eis o ponto! Para o pensamento liberal – que adota o tal ‘individualismo metodológico’ – de nada vale mesmo o conceito de social posto que ele parte do pressuposto apriorístico – tomado como evidente por si mesmo – de que o comportamento coletivo pode ser explicado a partir do comportamento dos indivíduos, de que o todo pode ser entendido por suas partes, de que o sistema pode ser conhecido a partir do conhecimento de seus agentes. Convenhamos, depois de tantos anos de investigações sobre a complexidade é meio tosco continuar repetindo isso (e a crítica aqui vai menos para Mises e seus contemporâneos do que para os seus seguidores atuais).

Pois todas as descobertas das teorias dos sistemas, sobretudo das teorias dos sistemas dinâmicos complexos adaptativos e da nova ciência das redes (análise de redes sociais, redes como sistemas dinâmicos complexos e redes como estruturas que se desenvolvem), indicam que a rede social (sim, é disso, rigorosamente, que se trata quando se fala de social ou sociedade) não é o conjunto de seus nodos e de que os fenômenos interativos que ocorrem nas redes sociais não podem ser explicados, muito menos previstos, pelos (ou a partir dos) fenômenos que afetam as condições de seus nodos e nem podem ser inferidos de suas propriedades intrínsecas. Assim ocorre com toda a fenomenologia da interação recentemente descoberta pela nova ciência das redes: com o clustering, com o swarming, com o cloning e com o crunching entre muitos outros. Nenhum desses fenômenos (sociais, posto que estamos falando de rede de pessoas, sociosferas ou sociedades) pode ser explicado a partir dos indivíduos. É neste sentido que se pode dizer que a sociedade se comporta como se fosse um organismo (ainda que não seja um organismo biológico) em virtude de uma função sistêmica que acrescenta características ou propriedades novas, que não estavam presentes nos seus membros. E nem mesmo esses membros podem ser considerados indivíduos, posto que a rede social é uma rede de pessoas (e os fenômenos que ocorrem nas redes sociais dependem disso: da capacidade de interação, de acoplamento estrutural e de criação de novas pessoalidades dos humanos que as compõem: ou melhor, que são por elas compostos).

Notas e referências

(1) A citação inteira é a seguinte: “I think we’ve been through a period where too many people have been given to understand that if they have a problem, it’s the government’s job to cope with it. ‘I have a problem, I’ll get a grant.’ ‘I’m homeless, the government must house me.’ They’re casting their problem on society. And, you know, there is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families. And no government can do anything except through people, and people must look to themselves first. It’s our duty to look after ourselves and then, also to look after our neighbour. People have got the entitlements too much in mind, without the obligations. There’s no such thing as entitlement, unless someone has first met an obligation”. Prime minister Margaret Thatcher, Talking to Women’s: Own Magazine, October 31 1987.

(2) WIENER, Norbert (1951). Cibernética e sociedade: o uso humano de seres humanos. São Paulo: Cultrix, 1993.

(3) CHRISTAKIS, Nicholas & FOWLER, James (2009): Connected: o poder das conexões. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

(4) FRANCO, Augusto (2011). Fluzz: vida humana e convivência social nos novos mundos altamente conectados do terceiro milênio. Série Completa. São Paulo: Escola de Redes, 2013.

Deixe seu comentário