Transcrevo abaixo um artigo que se aproxima um pouco da análise que estou elaborando do processo boçal que levou à vitória de Trump no colégio eleitoral americano. Minhas conclusões são distintas das que tira o autor, mas alguns elementos de análise são convergentes.

By David de Ugarte, El Correo de Las Indias, 09/11/2016

La descomposición de las élites es un fenómeno global y dramático. En estas elecciones, ambos candidatos eran, en las encuestas a pie de urna, considerados «ni honestos ni confiables» por aproximadamente la mitad de los encuestados. No es un hecho puntual, no son solo Clinton y Trump, lleva largo tiempo incubándose y desarrollando un patrón fácilmente reconocible. Un patrón que, en esta fase, se traduce electoralemente en bofetones al establishment. Lo hemos visto ya en el Brexit, en el referendum colombiano y en los resultados electorales de no pocos países europeos.

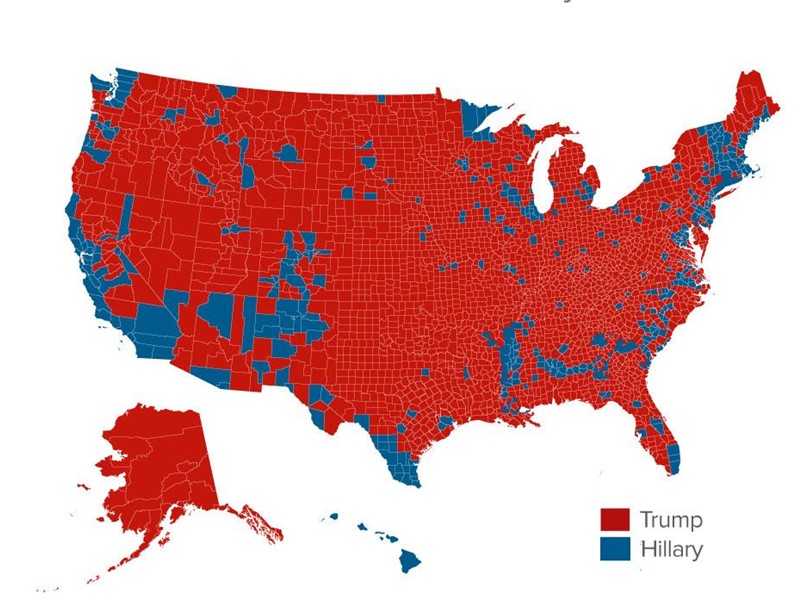

Pero si ese era el marco, el resultado electoral puesto sobre el mapa, nos está hablando de una sociedad que se fractura siguiendo líneas de conflicto nuevas haciendo suyos relatos subyacentes que no caben en las divisorias partidarias tradicionales.

Pero si ese era el marco, el resultado electoral puesto sobre el mapa, nos está hablando de una sociedad que se fractura siguiendo líneas de conflicto nuevas haciendo suyos relatos subyacentes que no caben en las divisorias partidarias tradicionales.

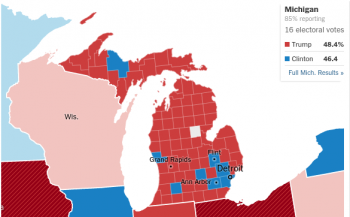

Por encima de las divisorias sociológicas habituales en el análisis político americano (sexo, raza, nivel de estudios) emerge una fractura entre el centro y la periferia del relato nacional muy similar a la del Brexit: las zonas rurales, los distritos obreros desindustrializados… todo lo que normalmente se interpreta en la lógica social desde los ejes políticos definidos en las grandes ciudades de servicios, ha dado la sorpresa. Sorpresa porque eran impredecibles bajo el marco de la «identity politics», de las estadísticas desde las que la universidad y la ciudad postindustrial se piensan a sí mismas. Ni siquiera hicieron falta grandes vuelcos, igual que en el mapa británico, ha bastado que se produzca una reducción de la ventaja esperada de Clinton en unos pocos lugares clave para que la noche electoral se tornara una pesadilla para la favorita.

Las élites progresistas debían electoralmente al sindicalismo más de lo que admitían. La incapacidad de su acción para jugar un papel efectivo contra la desigualdad ha abierto la puerta a buenos resultados de Trump en ciudades industriales devastadas por la crisis como Detroit o Pittsburgh en las que a más de un tercio de los votantes les cuesta ya creer en el optimismo globalizador de los demócratas. Dicho de otro modo: el liderazgo de las élites postindustriales, globalistas y tecnocráticas ya no es hegemónico entre las grandes concentraciones de trabajadores de «cuello azul», el proletariado «de toda la vida».

La pérdida de credibilidad de las élites urbanas ha dado rienda suelta a un localismo xenófobo, nacionalista y victimista en el mundo rural, creando por primera vez desde el georgismo una conciencia rural diferenciada que tensa la cohesión territorial y cultural no solo donde ya esta era más frágil -entre las grandes regiones- sino dentro de los propios estados.

EEUU no ha acabado de pagar el precio de la orfandad de las clases trabajadoras industriales y agrarias en descomposición. Están desprovistas de instituciones y discursos que les permitían representarse como una parte valiosa de la sociedad. No se consideran dueñas de su destino en un mundo financiarizado y globalizado en el que nadie parece ver un lugar para ellos y se les considera obsoletos. En el viejo relato social eran el motor de una economía productiva, ahora son «blancos sin estudios universitarios incapaces de actualizarse a la realidad de una América multicultural». Resentidos, enfadados y acorralados en las coordenadas de la «identity politics» su afirmación tiene pocas salidas posibles. El trumpismo muestra las más fáciles y por tanto probables: chovinismo, racismo y rechazo a todo lo que se identifique con la élite, desde los «expertos» a la cocina sana. Y no ha hecho más que empezar.

Moraleja para las élites europeas y latinoamericanas

Tanto el Brexit como el triunfo de Trump nos hablan de una «revolución plebeya» en marcha liderada por sectores más o menos descompuestos y periféricos de la tercera fila del poder. En sus filas, cada vez más secciones de esa clase trabajadora que siente en sus carnes la descomposición y no encuentra en los nuevos discursos identitarios del progresismo complicidad ni consuelo, solo culpabilización y aislamiento.

Tanto el Brexit como el triunfo de Trump nos hablan de una «revolución plebeya» en marcha liderada por sectores más o menos descompuestos y periféricos de la tercera fila del poder. En sus filas, cada vez más secciones de esa clase trabajadora que siente en sus carnes la descomposición y no encuentra en los nuevos discursos identitarios del progresismo complicidad ni consuelo, solo culpabilización y aislamiento.

Es difícil culpar a las clases trabajadoras por su rencor. El poder económico se ha demostrado tóxico y ajeno, negando cínicamente toda responsabilidad en la fractura social ahondada por la crisis. La élite política parece sencillamente irredimible, atrincherada contra toda renovación de fondo. Y para rematar, las élites universitarias y alternativas, embriagadas por el narcisismo de la «identity politics», están encantadas de hacer el relato de sus propias subjetividades y representar a la sociedad como un «patch-work» de texturas mal cosidas y ajenas entre sí. Un relato que anunciaba una y otra vez el desastre ecológico pero era insensible a la debacle social, que aceptaba como deseable el decrecimiento y como irremediable la precarización. Un relato al fin, que solo guardaba para ellos el reproche, la culpabilización, el desamparo y un puñado de futuros sin lugar para todo aquello que alguna vez les hizo sentirse orgullosos: la identidad mediante el trabajo, el ideal igualitario, la previsión social o el sentimiento de pertenencia.

La «revolución plebeya», cuyo 18 Brumario -en realidad 19– vivimos hoy es, en muchos sentidos, un bonapartismo descompuesto, un protofascismo zombi. Lleva razón Zizek cuando dice que es la izquierda quien debe reaccionar para pararle los pies. Pero para eso tiene que cambiar el discurso, abandonar el narcisismo de las «identidades» y la vacuidad de la mera «indignación», volver a sus raíces reivindicando la centralidad del trabajo, y sobre todo, hacer un relato creíble de una sociedad cohesiva construida sobre el pleno empleo y en movimiento hacia un mundo nuevo. O al menos, hacia algún lado.

La «revolución plebeya», cuyo 18 Brumario -en realidad 19– vivimos hoy es, en muchos sentidos, un bonapartismo descompuesto, un protofascismo zombi. Lleva razón Zizek cuando dice que es la izquierda quien debe reaccionar para pararle los pies. Pero para eso tiene que cambiar el discurso, abandonar el narcisismo de las «identidades» y la vacuidad de la mera «indignación», volver a sus raíces reivindicando la centralidad del trabajo, y sobre todo, hacer un relato creíble de una sociedad cohesiva construida sobre el pleno empleo y en movimiento hacia un mundo nuevo. O al menos, hacia algún lado.

Deixe seu comentário