O vereador Gabriel Azevedo, de Belo Horizonte, está fazendo o seguinte convite:

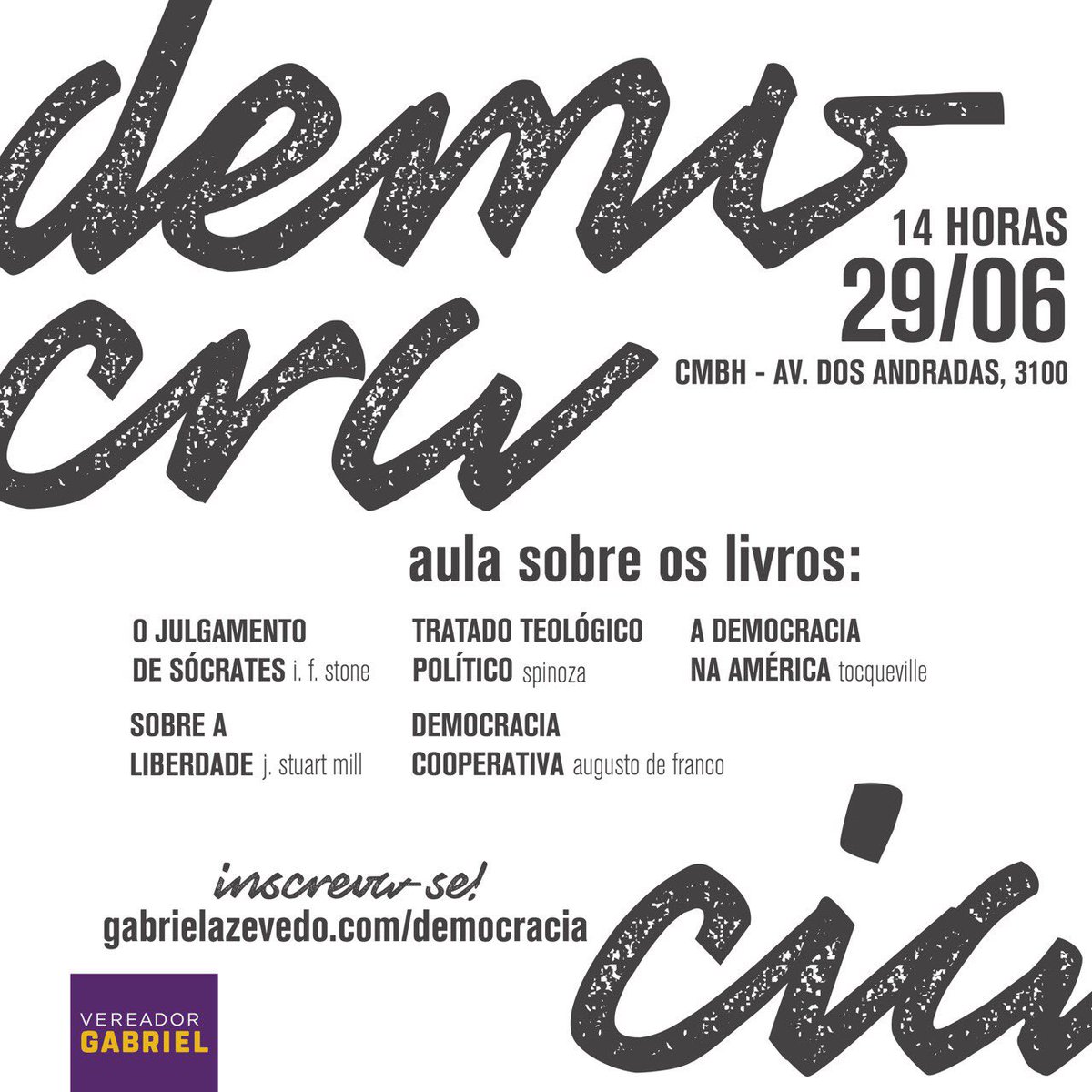

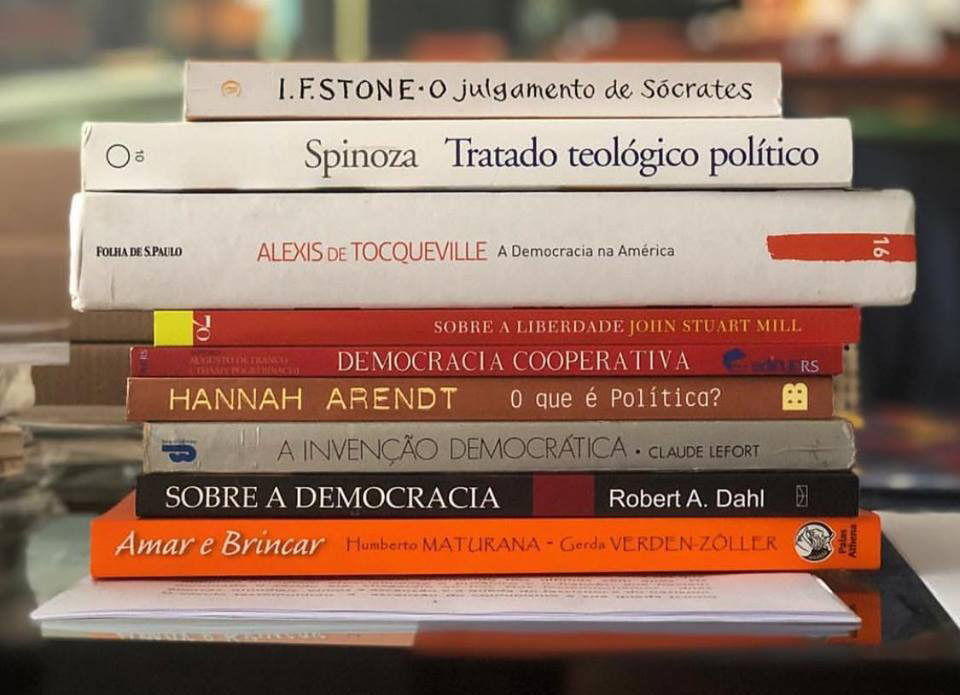

Fiquei de preparar um vídeo com uma palestra para esta aula, que faz parte da dinâmica “Democracia: livros e praças”, que ajudei a programar. Até novembro de 2019, os participantes lerão dez livros (faltam cinco, além dos mencionados no banner acima), terão dez aulas, assistirão a dez transmissões online e interagirão em dez encontros em diferentes praças de Belo Horizonte. O vídeo está no final deste artigo.

Ao final, uma dupla vai viajar com Gabriel Azevedo para Atenas, na Grécia, para Londres, no Reino Unido, e para Washington, nos Estados Unidos.

Eis o roteiro que pretendo seguir.

ROTEIRO

INTRODUÇÃO

Existe uma “tradição” democrática?

1 – O JULGAMENTO DE SÓCRATES

Trata-se do livro de I. F. Stone (1988), O Julgamento de Sócrates, tradução brasileira de Paulo Henriques Britto, do original em inglês The Trial of Socrates, publicada pela Editora Schwarcz (São Paulo: Companhia das Letras, 2005).

I – O Sócrates que chegou até nós foi uma construção de adversários da democracia

1 – Stone nos diz que temos um Sócrates xenofôntico, um Sócrates platônico, um Sócrates aristofânico e um Sócrates aristotélico (mas Aristóteles só nasceu 15 anos após a morte de Sócrates). Há também uma apologia de Sócrates de Libânio (orador grego do século IV d. C.). Problema: nenhum dos biógrafos de Sócrates era defensor da democracia e alguns, em particular – como Xenofonte e Platão – eram declarados adversários da democracia.

II – A democracia ateniense não era a mesma coisa que a república romana (uma oligarquia)

2 – Ao estudar a vida (e a morte) de Sócrates, Stone percebeu que a Atenas democrática foi “uma sociedade em que a liberdade de pensamento e de expressão floresceu num grau jamais visto antes e que pouquíssimas vezes foi igualado posteriormente”. E ele não foi ingênuo a ponto de achar que a mesma coisa aconteceu em Roma: “ao estudar os procedimentos eleitorais e as regras de debate nas assembleias populares da república romana ao lado dos processos análogos da assembleia ateniense, vemos claramente o contraste entre os dois sistemas políticos, aquele uma oligarquia mal disfarçada, este uma democracia direta integral”.

III – O DNA da democracia: autogoverno (ou auto-organização societária)

3 – Stone desmascara a visão apologética (e desonesta) de Platão: “o conflito entre Sócrates e sua cidade natal teve início porque havia divergências profundas entre ele e a maioria dos atenienses de sua época”. Ele deixa claro que a democracia ateniense era um “sistema de autogoverno” (mostrando que ele soube decifrar o “DNA” da democracia: autogoverno, quer dizer, um regime sem um senhor). E também afirma que as ideias de Sócrates não expressavam o que pensavam os democratas atenienses.

IV – A pólis é uma comunidade política (de cidadãos) não um rebanho (de súditos)

4 – Segundo Stone, a “primeira e a mais fundamental dessas discordâncias [entre Sócrates e os democratas atenienses] dizia respeito à natureza da comunidade humana. Seria ela, como afirmavam os gregos, a pólis — a cidade livre? Ou seria, como disse Sócrates tantas vezes, um rebanho?” Esta é, de fato, a discordância fundamental dos democratas em relação ao que pregava Sócrates. A pólis não era, como se acredita, a cidade-Estado e sim a koinonia (comunidade) política. Como comunidade política (que, portanto, se auto-regulava) não poderia nunca ser um rebanho (que é regulado heteronomamente por um pastor).

V – O homem não é um animal político

5 – Para os democratas atenienses do século 5, porém, o homem não era um animal político (zoon politikon), ao contrário do que escreveu Aristóteles. Não há uma substância política original depositada em cada indivíduo que oriente os humanos para o fazer político. A política é um modo de interação: ela só aparece, como percebeu Hannah Arendt, em meados do século passado, no entre-os-homens.

VI – A pólis não era o Estado e sim a comunidade política

6 – E a pólis, ao contrário do que diz Stone, não era o Estado (tal como os Estados existentes na época, as cidades-Estado) e sim uma comunidade política. Stone escreve que “quando afirma que a pólis existe “por natureza”, Aristóteles quer dizer que ela decorre da natureza do homem, de um senso de justiça intrínseco”. Há aqui uma imprecisão ou um equívoco mesmo de Aristóteles (de certo modo, endossado por Stone). A comunidade democrática não decorre da natureza humana e sim do modo como as pessoas se organizam e regulam seus conflitos. Do contrário a democracia teria aparecido “naturalmente” em outras épocas e lugares antes de surgir em Atenas na passagem do século 6 para o século 5 a.C. Mas ela só apareceu porque formou-se na Agora (a praça do mercado de Atenas) uma rede de conversações entre os homens livres, com topologia mais distribuída do que centralizada e porque essas conversações recorrentes questionaram a tirania do filho de Psistrato que governava na época. Esse questionamento foi a ação política da rede de pessoas que inventou a democracia pela primeira vez.

VII – A democracia não é o regime da maioria e sim o regime de qualquer um

7 – Stone observa que “tanto nas oligarquias, em que a cidadania era restrita, quanto nas democracias como Atenas, em que todos os homens nascidos livres eram cidadãos, os principais cargos públicos eram preenchidos por eleição, mas muitos outros eram ocupados por sorteio, para que todos os cidadãos tivessem as mesmas oportunidades de vir a participar do governo”. Mas o principal que deve ser destacado na questão do sorteio não é dar a todos oportunidade de participar do processo político e sim afirmar que a democracia não é o regime da maioria e sim o regime de qualquer um. Ou seja, como o sujeito político era a Ecclesia (a assembléia), tanto fazia que um ou outro fosse escolhido.

VIII – Qualquer governo de sábios é autocrático (e, no limite, totalitário)

8 – Stone observa que “o germe do totalitarismo já está evidente na formulação da teoria de governo de Sócrates que aparece nas Memoráveis de Xenofonte, a primeira e mais completa exposição de suas propostas”. Enquanto os democratas atenienses acham que os cidadãos é que deveriam governar a cidade”, Sócrates achava que o poder deveria ser exercido por “aquele que sabe”. Sim, o germe do totalitarismo aparece no Sócrates xenofôntico e no platônico. Xenofonte e Platão, os principais biógrafos de Sócrates, eram inimigos da democracia e apreciavam o regime vigente em Esparta (como o mais próximo de um Estado ideal). O primeiro, inclusive, residia (ou residiu por um grande período) em Esparta.

IX – A democracia é um regime baseado na opinião, não no conhecimento (técnico ou científico): ou seja, é o único regime que não desvaloriza a opinião em relação ao saber

9 – Stone escreve que “Sócrates não previa… salvaguardas que limitassem o poder dos governantes. Sua premissa básica — segundo Xenofonte — era que “cabe ao governante dar ordens e cabe aos governados obedecer”. Isso certamente parecia uma retomada da velha monarquia, só que tornada absoluta. Mas Sócrates responderia que estava propondo um novo tipo de governo — um governo, diríamos nós hoje, exercido por peritos”. Sócrates argumentava (segundo Xenofonte) que “num navio, aquele que sabe, governa, e o proprietário [do navio] e todos os outros [que estão nele] obedecem àquele que sabe”. Do mesmo modo, argumenta Sócrates, “na agricultura, os proprietários; na doença, os pacientes” e, “no treinamento”, os atletas apelam para os peritos, “aqueles que sabem”, para “obedecer a eles e fazer o que deve ser feito”.” Há aqui uma confusão proposital entre o desempenho de uma função técnica (como a pilotagem naval e a cirurgia) e o exercício da liberdade de opinar sobre o próprio destino comum (a política democrática). Ou seja, há uma confusão – feita para desqualificar a democracia – entre episteme (o conhecimento filosófico ou científico), techné (a tecnologia, o know how) e doxa (opinião). Quando se trata da auto-condução de sociedades, a matéria prima é a opinião (que todos podem ter) e não o conhecimento ou a técnica (que alguns possuem em grau maior do que outros). Um regime baseado em conhecimento levaria ao domínio dos sábios sobre os ignorantes, como queria Platão e o seu Sócrates. Os ignorantes estariam condenados a ser governados pelos sábios, o que configura um regime autocrático.

10 – Stone observa que Sócrates, ao contrário do sofista Protágoras, achava que a virtude não pode ser aprendida (ele usa a palavra ensinada). Ele escreve: “Se a virtude pode ser ensinada, então a educação pode tornar os homens comuns capazes de se autogovernarem. Esse reconhecimento foi uma vitória para Protágoras, enquanto professor e partidário da democracia. Porém lhe é negada a oportunidade de fazer essa inferência no diálogo que leva seu nome”. O diálogo é platônico, uma obra desonesta, como já havia sido mostrado por Popper (1945) e Castoriadis (1986). O Sócrates platônico achava que a virtude “não é nem natural nem ensinada”, mas vem até nós “por meio de uma dádiva divina”. Mas, comenta Stone que, “se a virtude é uma dádiva divina, então ela não deve ser encontrada apenas entre uma minoria de homens sábios e superiores. Essa implicação não é desenvolvida no diálogo, porém está presente. Aparentemente, temos aqui a única passagem no cânon platônico na qual, ainda que rapidamente, se reconhece a ideia de que se pode encontrar virtude entre os homens comuns, inclusive os iletrados e humildes. Mas essa proposição favorece uma posição democrática, e o Sócrates platônico logo a enfraquece por meio de uma ressalva curiosa. Afirma ele que essa dádiva divina é conferida “sem compreensão da parte daqueles que a recebem”. Assim, se um homem comum é virtuoso, ele não pode por isso arrogar-se “conhecimento”. E o homem “que sabe”, como Sócrates já afirmou diversas vezes, é o único que tem o direito de governar”. Tudo isso, tem um motivo político, segundo Stone, “tem a ver com sua visão antidemocrática. A doutrina socrática segundo a qual “aquele que sabe” deve mandar e os outros devem obedecer seria abalada se o conhecimento e a virtude pudessem ser ensinados”.

11 – Stone percebe que Sócrates era essencialista (embora não use esse termo, aplicado por Popper), quer dizer, buscava inutilmente definições absolutas. Ele escreve: “Tudo que não fosse uma definição absoluta era por ele considerada doxa, ou simples opinião, em oposição ao verdadeiro conhecimento, por ele denominado episteme. Esse último termo é com frequência traduzido como “ciência” ou conhecimento científico. Mas essa tradução é enganosa. A episteme socrática não é a ciência que conhecemos, nem a que Aristóteles estabeleceu — a paciente observação e compilação de dados específicos, juntamente com a organização desses dados de modo a formar sistemas gerais de conhecimento. Para Sócrates, era apenas definição, a definição absoluta”. De qualquer modo, essa desvalorização da opinião (doxa) em relação ao saber (episteme) – seja na acepção socrática, platônica ou aristotélica – está na raiz da desqualificação da democracia (um regime baseado na liberdade de opinião, que todos podem ter e não na autoridade do conhecimento, que só alguns possuem). A democracia é uma aposta de que a interação de múltiplas opiniões (doxa) – não de saberes teóricos (episteme) ou práticos (techné) -, qualificadas ou não qualificadas, é capaz de gerar um sentido público e é um meio mais conforme à auto-organização, à organização bottom up (único modo de evitar a organização top down, ou seja, de desconstituir o domínio de um senhor, que o seria por possuir uma orto-doxa, por ter mais conhecimento, riqueza ou força).

X – A autocracia é uma rejeição da pólis (da comunidade política)

12 – Os diversos seguidores de Sócrates, nota Stone, divergiam em muitas coisas, mas “concordavam em uma questão: rejeitavam a pólis. Todos encaravam a comunidade humana não como um corpo de cidadãos dotados de direitos iguais, mas como um rebanho que precisava de um pastor ou rei. Todos tratavam a democracia com condescendência ou desprezo”.

XI – A autocracia é baseada na crença de que os seres humanos não podem se autogovernar

13 – Segundo Stone, a segunda divergência básica entre Sócrates e sua cidade “dizia respeito a duas questões que para Sócrates — mas não para sua cidade — estavam inextricavelmente associadas. Uma delas era: o que é a virtude? A única definição de virtude que Sócrates propôs, em suas inúmeras tentativas infrutíferas de definir o conceito, foi a ideia de que virtude e conhecimento identificavam-se. Isso levantava a segunda pergunta: o que é o conhecimento?… Seguia-se — ao menos para Sócrates e seus discípulos — que, como virtude era conhecimento e o conhecimento era inatingível, os homens comuns, a maioria, não possuíam nem a virtude nem o conhecimento necessários para se autogovernarem. Através desse tortuoso caminho metafísico, Sócrates recaía em sua proposição fundamental: a ideia de que a comunidade era um rebanho, incapaz de governar a si própria”.

XII – Os autocratas odiavam os sofistas (os livre-pensadores democráticos)

14 – Essa segunda divergência, observa Stone, “se reflete no antagonismo entre Sócrates e os chamados sofistas. Os sofistas afirmavam ensinar conhecimento e virtude. Se Sócrates tinha razão, eles eram impostores, pois nem o conhecimento nem a virtude eram passíveis de ser ensinados. A maioria não poderia jamais atingir nem uma coisa nem outra. A definição desses conceitos estava fora do alcance até mesmo da minoria seleta, inclusive do próprio Sócrates, como ele admitia de bom grado. O antagonismo entre Sócrates e os sofistas, tal como aparece em Xenofonte e em Platão, teve o efeito de denegrir a imagem dos sofistas”.

15 – Os sofistas, que pontificaram em Atenas em meados do século 5, sob a proteção de Péricles, eram democratas ou só puderam florescer na democracia. Stone nota que “a instrução superior continuava sendo monopólio da aristocracia, até que apareceram os sofistas. Eles provocaram o antagonismo das classes superiores por ensinarem as artes da retórica — pois a capacidade de falar bem em público era fundamental para a participação política da classe média nos debates da assembleia e sua ascensão aos cargos mais elevados da administração pública da cidade”. Stone também observa, com argúcia, que “no ano 161 a. C., os professores de retórica foram expulsos de Roma” que, segundo ele, como já foi dito aqui, era na época uma república, mas não democrática e sim “uma oligarquia aristocrática e o ensino da retórica latina não era incentivado, para que não fosse ampliada a participação no governo e abalado o controle sobre o poder exercido pelos senadores patrícios”.

16 – Stone escreve que “um dos motivos básicos do antagonismo contra os sofistas nos círculos socráticos e platônicos era o fato de que, entre esses professores, havia pensadores que, pela primeira vez, afirmavam a igualdade dos homens”. Ele lembra que o sofista Antifonte dizia que as leis da natureza são compulsórias para todos os homens, mas as leis da cidade — que variam de um lugar para outro — “são produtos do consentimento”. Ao enfatizar o consentimento dos governados, e também ao afirmar que todos os homens nascem iguais, Antifonte é um precursor da Declaração de Independência dos Estados Unidos”. E conclui dizendo que “nem o Sócrates xenofôntico nem o platônico jamais mencionam os pobres. Pelo visto, para ele, era como se os pobres não existissem”. Platão considerava os pobres como seres inferiores, quase como uma sub-raça que deveria estar a serviço da casta dirigente, composta pela aristocracia militar (como em Esparta). Xenofonte, por sua vez, morava (ou morou durante uma época) em Esparta.

XIII – A mais antiga definição escrita de democracia: como regime sem um senhor

17 – Stone não se esquece de citar Os Persas, de Ésquilo (472 a.C.), onde aparece a primeira definição escrita de democracia como um regime sem um senhor. Diz ele: “no início da peça, estamos em Susa, capital da Pérsia, onde os regentes e a rainha-mãe estão preocupados com a falta de notícias sobre o campo de batalha. Chega um mensageiro, e a rainha-mãe lhe faz uma pergunta fundamental a respeito das forças gregas: “Quem é o pastor que os comanda, como senhor e mestre de seu exército?”. Responde o mensageiro: “De homem algum são eles escravos ou súditos”… Para Ésquilo, bem como para os atenienses em geral, não se tratava apenas de uma vitória dos gregos sobre os persas, mas também de homens livres sobre “escravos”.”

XIV – Os primeiros inimigos explícitos da democracia não eram conservadores e sim reacionários

18 – Stone sustenta que a doutrina – das Formas ou Ideias perfeitas – de Platão (colocada muitas vezes na boca do seu Sócrates), “leva à criação de outro mundo, muito acima deste nosso, um mundo de “ideias” eternas e imutáveis, que é então tomado como o mundo real. Esse mundo real de Platão era repleto de objetos irreais, dotados, portanto, de uma natureza eterna e imutável muito tranquilizadora. Platão buscou refugio nesse paraíso metafísico. Platão representa a quintessência do conservadorismo”. Na verdade a posição de Platão não é bem conservadora, senão reacionária. Ele não quer avançar para uma sociedade futura, mas voltar ao Estado passado cujo modelo é o regime político vigente em Esparta, uma autocracia. Stone observa que “os platônicos, em suas sublimes meditações celestiais, viraram de cabeça para baixo o sentido comum das palavras que manipulavam e fizeram uso disso para combater a democracia. A teoria das Formas de Platão foi desenvolvida a partir da busca socrática de definições absolutas. Mas o próprio Sócrates segundo Aristóteles — “não separava os universais dos particulares” e “tinha razão em não separá-los”. Não obstante, foi Sócrates quem deu início à busca metafísica que Platão levou mais adiante. As Formas foram por ele colocadas como substitutas das definições que Sócrates jamais encontrou”.

XV – Os autocratas desprezam a retórica (porque ela é uma opção pela persuasão em vez da guerra)

19 – Sócrates desprezava a retórica (que era uma arte necessária à interação na Ecclesia democrática). Stone observa que se Atenas tivesse levado a sério as ideias de Sócrates, “teria tornado inviáveis a equidade e a democracia. Ao identificar a virtude com o conhecimento inatingível, Sócrates privava de esperança os homens comuns e negava sua capacidade de se autogovernarem”. A retórica era fundamental para a democracia ateniense porque a democracia – como modo não-guerreiro de regulação de conflitos – só seria possível a partir do convencimento, da persuasão. A formação democrática da vontade política coletiva era a resultante da interação de miríades de opiniões, a partir da conversação pacífica. Deslegitimar ou desvalorizar a retórica fazia parte, portanto, da luta de Platão e de seu Sócrates contra a democracia. E este também era o motivo da maledicência platônica contra os sofistas, que atuavam como professores de retórica, comparando-os a vigaristas, que ensinavam – em troca de dinheiro – aos que queriam brilhar na Assembléia, a arte de bajular, enganar e iludir.

XVI – A autocracia é antipolítica

20 – Stone afirma que a terceira divergência de Sócrates com seus contemporâneos de Atenas se dava em torno da ideia democrática de que “os homens só se realizam numa polis. O indivíduo só pode viver bem quando se associa a outros numa comunidade”. Mas Sócrates – observa Stone – “pregava e praticava a não-participação na vida política da cidade. Na Apologia de Platão, ele defende essa abstenção por ser necessária para “a perfeição” da alma. Os atenienses e os gregos em geral acreditavam que o cidadão se educava e se aperfeiçoava através de uma participação integral na vida e nos negócios da cidade”. Stone afirma ainda que “Sócrates [apresenta várias razões] para justificar sua abstenção da política. Na Apologia de Platão, ele diz que se abstinha da política a fim de cuidar da alma, de mantê-la pura. Indiretamente, estava dizendo que os assuntos cívicos eram de algum modo sujos, ou, para empregar um termo cristão, “pecaminosos”.” Importante registrar aqui. A democracia é suja, curva e imperfeita, não limpa, reta e perfeita como queriam os autocratas. Não quer sair do mundo, não quer fugir para outro mundo, não quer trazer de outro mundo um modelo bom para colocar no lugar do mau.

XVII – A democracia como uma brecha na cultura patriarcal que leva a uma sociedade fechada

21 – Stone escreve que “a admiração de Sócrates por Esparta e Creta, mencionada ironicamente no Críton, é um dado desconcertante. Esparta e Creta eram, cultural e politicamente, as duas regiões mais atrasadas da Grécia antiga. Nessas duas cidades-Estados, as terras eram cultivadas por servos, os quais eram mantidos submissos (ao menos em Esparta, a respeito da qual sabemos mais do que em relação a Creta) por uma polícia secreta e uma casta militar governante que praticava uma espécie de apartheid, como o da moderna África do Sul [Stone está escrevendo em 1988]. A predileção socrática por Esparta e Creta é confirmada em outros trechos de Xenofonte e Platão, sendo que esses dois autores também preferiam Esparta à sua cidade natal. Nas Memoráveis, Sócrates tacha os atenienses de “degenerados” e afirma a superioridade dos espartanos, elogiando em especial sua formação militar. Na República de Platão, Sócrates elogia as “constituições de Creta e Esparta” como a melhor forma de governo, preferível à oligarquia, que ele põe em segundo lugar, e, naturalmente, à democracia, que para ele vem em terceiro. Sabemos que Esparta — e provavelmente Creta também — restringia a liberdade de seus cidadãos de viajar para o estrangeiro… Mas a existência de uma ditadura de casta militar, necessária para impedir a ascensão de uma classe média e manter a maioria de servos (hilotas) submissos, implicava uma profunda pobreza cultural. Esparta era uma oligarquia militar, em que a casta dominante levava uma vida de caserna austera, sob disciplina e treinamento militar constante, em que os homens faziam as refeições juntos numa cantina, como soldados mobilizados. A educação que recebiam era limitada. Em Esparta não havia teatro; não havia poetas trágicos a refletir sobre os mistérios da existência, nem poetas cômicos que ousassem zombar dos notáveis da cidade. A música era marcial; o único poeta lírico, Álcman, era, ao que tudo indica, um escravo greco-asiático. O mais famoso poeta de Esparta, Tirteu, era também general, e um de seus fragmentos que chegaram até nós “refere-se a ordens para disposições táticas e diz respeito a um cerco”. Quanto à filosofia, Esparta era um vácuo absoluto, como também era Creta. Se Sócrates esboçasse uma de suas interrogações filosóficas em Esparta, seria preso ou expulso”. Daqui se vê que a autocracia, preferida por Platão e seu Sócrates, tinha raízes na cultura patriarcal do tribalismo dório. “A filosofia grega surgiu – observa Stone – nas cidades da Asia Menor, fundadas por gregos jônios, que também fundaram Atenas. Os espartanos eram dórios”.

22 – Stone registra que “Esparta, conforme sabemos de várias fontes, tinha uma krypteia, isto é, uma polícia secreta, que não apenas espionava os hilotas que “não conheciam seu lugar”, mas também assassinava os rebeldes e dissidentes potenciais que havia entre eles. Tudo leva a crer que a espionagem política não demorou para surgir, com o advento das tiranias em cidades-Estados gregas como Siracusa, onde Platão certa vez tentou transformar o tirano Dionísio II, que era seu amigo, num “rei-filósofo” modelo”. Esta é um importantíssima observação de Stone. Polícias secretas, polícias do pensamento, repressão às opiniões discordantes, são próprias da autocracia (e não existiram na democracia nascente em Atenas) que valorizava, acima de tudo, a liberdade de opinião (que é a essência da democracia). A existência de uma krypteia em Esparta é reveladora de que a cultura patriarcal do tribalismo dório era altamente totalitária. E a revelação de que havia espionagem política em Siracusa, justamente onde Platão foi tentar converter o tirano à sua doutrina retrópica (distópica), também é impressionante”.

XVIII – Os autocratas não suportam a democracia e, não raro, desferem golpes violentos contra ela

23 – Stone evidencia “três “terremotos” políticos que ocorreram durante um período de pouco mais de dez anos antes do julgamento” [de Sócrates]… As datas desses acontecimentos alarmantes são 411, 404 e 401 a.C. Em 411 e em 404, elementos descontentes, em conivência com o inimigo espartano, derrubaram a democracia e estabeleceram ditaduras, instaurando o terror. Em 401 a.C., apenas dois anos antes do julgamento, houve mais uma tentativa de golpe. Em todas as três convulsões cívicas, desempenharam um papel importante jovens ricos como os que se destacavam na entourage de Sócrates”. Este talvez seja o capítulo mais importante do livro de Stone (o capítulo 11) para o aprendizado da democracia. Os golpes contra a democracia foram tramados dentro do regime democrático e apoiados por autocratas espartanos. Stone observa que “os jovens “socratizados”… com seus porretes à espartana… haviam se transformado nas tropas de choque utilizadas pelos Quatrocentos em 411 e pelos Trinta em 404 para espalhar o terror pela cidade”. Atenção aqui: “com seus porretes à espartana”. Em Esparta só os superiores podiam andar armados. Os discípulos de Sócrates imitaram esse comportamento espartano. Stone diz ainda que “em todo o decorrer da história, quanto menor a base de sustentação de uma ditadura, maiores as atrocidades que ela julga necessárias para se preservar no poder. Tanto em 411 quanto em 404, a democracia foi derrubada não por uma onda de descontentamento popular, mas por um punhado de conspiradores. Eles tiveram de apelar para a violência e a trapaça e colaborar com o inimigo espartano, porque tinham muito pouco apoio em Atenas”. Em 401 os aristocratas pró-espartanos tentaram um novo golpe, a partir da cidade de Elêusis, que dominaram pela força-bruta, assassinando centenas de pessoas que recusaram o seu poder, mas foram mal-sucedidos. Stone escreve que “Sócrates jamais se reconciliou com a democracia. Aparentemente, não aprendeu nada com os acontecimentos de 411, 404 e 401”. Sócrates não foi condenado por suas ideias inovadoras (ou revolucionárias) e sim, ao contrário, por sua ação docente reacionária, objetivamente a favor da ditadura (embora nunca a tivesse defendido explicitamente). A questão não é a liberdade de expressão de Sócrates, que nunca foi restringida pelos democratas atenienses e sim a sua atividade danosa para a democracia, tendo arregimentado jovens antidemocráticos, pró-espartanos, golpistas e violentos (como seu discípulos Crítias, Cármides e Alcibíades).

XIX – A autocracia se baseia sempre numa ideia maligna de limpar o mundo para alcançar (ou restaurar) um estado anterior (ou primordial) de pureza

24 – Segundo Stone, baseado nas Helénicas de Xenofonte, “Crítias [o mais brilhante discípulo de Sócrates] e seus asseclas assassinaram 1500 atenienses durante o curto período de oito meses em que estiveram no poder [a ditadura dos Trinta], “número quase superior” ao dos que tinham sido mortos pelos espartanos durante os últimos dez anos da guerra do Peloponeso”. Curiosamente, nota Stone, “Sócrates, que estava disposto a morrer enfrentando a democracia, opôs-se com muita moderação à ditadura dos Trinta”. Stone relata que “Sócrates explica que o rei-filósofo ou os reis-filósofos “tomarão a cidade e os caracteres dos homens como quem toma uma lousa de escrever, e tratarão de limpá-la antes de mais nada”. Mas admite que “isso não é fácil”. Pois o que Crítias tentou fazer com Atenas foi justamente “limpar a lousa”, e a dificuldade da tarefa foi a desculpa que ele usou para justificar as crueldades que seu objetivo revolucionário o levou a cometer”. Atenção aqui para a ideia maligna de limpeza (e de pureza) – de todas, a ideia mais antidemocrática já surgida na história do pensamento e da prática política (ou melhor, antipolítica).

XX – Democracia é, fundamentalmente, liberdade de opinião (isonomia, isologia e isegoria)

25 – Stone observa que, no seu julgamento, “Sócrates não invocou o princípio da liberdade de expressão. Talvez um dos motivos pelos quais não adotou essa tática seja o fato de que, se nesse caso Sócrates saísse vitorioso, seria também uma vitória dos princípios democráticos que ele ridicularizava. Se Sócrates fosse absolvido, Atenas sairia fortalecida”. Stone acerta em cheio na avaliação de que a repugnância de Sócrates à democracia – que contrariava, na prática, tudo que ele pregava – levou-o a abrir mão de invocar princípios democráticos na sua defesa. Mas Stone também observa que “Sócrates foi levado a julgamento por causa do que ele disse, e não por nada que tivesse feito”. No entanto, seus discípulos, como Crítias, Cármides e Alcebíades fizeram, e muito, contra a democracia. Ainda que Sócrates não pudesse ser responsabilizado judicialmente pelos crimes cometidos por seus seguidores, estava claro que ele era responsável intelectualmente por ter ensejado o surgimento de militantes pró-espartanos.

26 – Stone diz: “Cheguei à conclusão de que nenhum outro povo na história deu mais valor à liberdade de expressão do que os gregos, particularmente os atenienses. Com exceção de Esparta e Creta, cidades governadas por classes minoritárias de guerreiros proprietários de terras que dominavam servos intimidados, as cidades-Estados gregas eram, de modo geral, de tendência democrática; Atenas era a cidadela da democracia. Foram os gregos que inventaram a palavra que é até hoje empregada por toda parte para designar o conceito — demokratia, o governo do dêmos, do povo. A igualdade política baseava-se no direito de livre expressão. A etimologia e a política estão associadas na evolução do idioma grego. Com a luta pela democracia, entraram para a língua mais de duzentas palavras compostas contendo o termo isos, “igual”. Delas, duas das mais importantes eram isotes, “igualdade”, e isonomia, que é “isonomia” mesmo, a igualdade de todos perante a lei. Duas outras, igualmente importantes, designavam o direito de se exprimir livremente: isegoria e isologia”. Importante observar aqui: ‘igualdade política’ é diferente de igualdade sócio-econômica. A igualdade política era caracterizada, pelos democratas atenienses, como liberdade de ter uma opinião, liberdade de proferi-la publicamente e como liberdade de não ter sua opinião desvalorizada em princípio diante de outra opinião (por exemplo, a opinião do sábio, do rico ou do poderoso não se sobrepunha à opinião do ignorante, do pobre e do fraco). Stone observa, em outra passagem que “a liberdade de expressão não é permitida em nenhuma das utopias platônicas”.

27 – Stone escreve que “se, por um momento, considerarmos Platão como dramaturgo e Sócrates como herói trágico, perceberemos que seria uma incoerência escrever uma cena em que Sócrates invocasse a liberdade de expressão e Atenas honrasse suas tradições libertando-o. O herói de Platão viveu e morreu de acordo com seus princípios. O Sócrates histórico, como o platônico, teria se recusado a invocar um princípio no qual não acreditava; para ele, a liberdade de expressão era privilégio de uns poucos esclarecidos e não da maioria ignorante. Ele não iria querer que a democracia por ele rejeitada obtivesse uma vitória moral libertando-o da prisão”. Eis um bom resumo de Stone do por quê Sócrates foi condenado.

28 – Tentando examinar “a atitude dos filósofos gregos em relação à liberdade de expressão”, Stone estabelece “três períodos. No primeiro, a era dos pré-socráticos, os filósofos nem sequer se davam conta da extraordinária liberdade de que gozavam e por isso não se davam ao trabalho de analisá-la, quanto mais de defendê-la. Isso e notável, porque os pré-socráticos foram os primeiros livres-pensadores. Eles abalaram as fundações da religião, tanto da moderna quanto da antiga, e suas formulações arrojadas constituem a base sobre a qual se assentam 2500 anos de especulação filosófica. No entanto, sua liberdade de expressão era irrestrita. No segundo período, que podemos denominar de socrático-platônico, os filósofos gozavam da liberdade de expressão, porém julgavam que os outros não faziam jus a ela. Sócrates, em particular, parecia não questionar sua liberdade de expressão – ele a merecia devido a sua superioridade, ainda que a ocultasse por trás de sua “ironia”. No terceiro período, com o fim da liberdade política sob o domínio macedônio e posteriormente romano, os filósofos de modo geral recolheram-se a seus mundos individuais, tornando-se indiferentes à política, como os deuses distantes e eternamente felizes de Epicuro e Lucrécio”. Stone observa, no Epílogo do seu livro, que “do século VI a.C. ao século VI d.C, a filosofia desfrutou de liberdade em Atenas – 1200 anos, um período cerca de duas vezes mais longo que a era de liberdade de pensamento que vai da Renascença ate a atualidade”. Importantíssimo registro.

2 – TRATADO TEOLÓGICO-POLÍTICO

Tratado Teológico-Político de Baruch de Espinosa (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2004). Trata-se do último capítulo do livro em que – já em 1670 – renasce a ideia ateniense de que o fim (finalidade ou sentido) da política (ou do Estado, ou da República, como tratado na época) não é a ordem, como supunha Hobbes (1651), e sim a liberdade.

A parte mais representativa do pensamento político de Spinoza está no capítulo 20 (e último) do livro, intitulado: “Onde se demonstra que numa república livre é lícito a cada um pensar o que quiser e dizer aquilo que pensa”. Algumas passagens significativas deste capítulo seguem abaixo:

I – A liberdade como sentido da política

1 – “O fim da república, repito, não é fazer os homens passar de seres racionais a bestas ou autômatos, é, pelo contrário, fazer com que a sua mente e o seu corpo exerçam em segurança as respectivas funções, que eles usem livremente da razão e que não se digladiem por ódio, cólera ou insídia, nem sejam intolerantes uns para com os outros. O verdadeiro fim da república é, de facto, a liberdade”. Pode-se entender aqui a perspectiva liberal de Spinoza. Ao contrário de Hobbes e em sintonia com os primeiros democratas atenienses, ele sustenta que o sentido da política não é a ordem e sim a liberdade.

II – Liberdade de pensamento

2 – “O mais violento dos Estados é, pois, aquele que nega aos indivíduos a liberdade de dizer e de ensinar o que pensam”. Ou seja, colocando em outros termos seu pensamento, Spinoza percebe que a pior tirania é aquela que leva as pessoas não apenas a agir, mas a pensar sob comando. Note-se que ele não coloca na categoria de liberdade de pensamento apenas a liberdade de opinião (de dizer) e sim também a de ensinar.

3 – “Por maioria de razão, deve ser permitida a liberdade de pensamento, que é sem dúvida uma virtude e não pode reprimir-se. Acresce ainda que ela não provoca nenhum inconveniente que não possa, como a seguir vou demonstrar, ser evitado pela autoridade dos magistrados. Isto, para já não falar de quanto ela é absolutamente necessária para o avanço das ciências e das artes, as quais só podem ser cultivadas com êxito por aqueles cujo pensamento for livre e sem preconceitos”.

4 – “Com isto, ficou demonstrado o seguinte:

1 — É impossível tirar aos homens a liberdade de dizerem aquilo que pensam.

2 — Esta liberdade pode ser concedida a cada um sem prejuízo do direito e da autoridade do soberano, podendo cada um conservá-la sem prejuízo desse mesmo direito, desde que daí não retire a permissão de introduzir como direito algo de novo na república ou de fazer algo que vá contra as leis estabelecidas.

3 — Cada um pode ter esta mesma liberdade sem perigo para a paz e sem que daí venha algum inconveniente que não possa facilmente neutralizar-se.

4 — Cada um pode tê-la sem prejuízo da piedade.

5 — As leis estabelecidas em matérias de ordem especulativa são de todo inúteis.

6 — Finalmente, mostramos que esta liberdade, não só pode ser concedida sem risco para a paz da república, a piedade e o direito do soberano, como inclusivamente o deve ser, se se quiser preservar tudo isso”.

5 – “Não há nada mais seguro para a república do que restringir a piedade e a religião unicamente à prática da caridade e da equidade e limitar o direito do soberano, tanto em matéria sagrada como profana, aos atos, deixando a cada um a liberdade de pensar aquilo que quiser e de dizer aquilo que pensa”.

III – A reinvenção da democracia pelos modernos

Dois mil e quinhentos anos depois do surgimento da democracia ateniense, Spinoza criou a justificativa teórica para a reinvenção da democracia pelos modernos (embora isso tivesse acontecido na resistência do parlamento inglês ao poder despótico de Carlos I, não havia – antes de Spinoza – uma formulação cabal que sustentasse tal reinvenção).

3 – A DEMOCRACIA NA AMÉRICA

Trata-se do livro de Tocqueville, Alexis (1835-1840). “A Democracia na América… de certas leis e certos costumes políticos que foram naturalmente sugeridos aos americanos por seu estado social democrático” (Martins Fontes: São Paulo, 1998).

No primeiro volume de “A Democracia na América”, aparecido em 1835, Alexis de Tocqueville lança, de fato, os fundamentos do conceito de capital social ao constatar o protagonismo político da sociedade americana.

I – A invenção do conceito (político) de capital social

1 – Muito embora só se possa dizê-lo, com toda a propriedade, se nos referirmos àquele Estados Unidos visitado por Tocqueville, capital social é um conceito tipicamente americano. E isso não só porque quase todos os teóricos que empregaram pioneiramente o termo ou desenvolveram a ideia – como Hanifan, Jacobs, Light, Loury, North, Coleman, Putnam etc. – fossem americanos ou trabalhassem nos Estados Unidos. Mas porque, como reconheceu Tocqueville, “a América é o país do mundo em que se tirou maior partido da associação e em que se aplicou esse poderoso meio de ação a uma diversidade maior de objetos”.

2 – “Há países em que um poder, de certa forma exterior ao corpo social, atua sobre ele e força-o a caminhar em certo sentido. Outros há em que a força é dividida, situando-se ao mesmo tempo na sociedade e fora dela. Nada parecido se vê nos Estados Unidos; lá a sociedade age por si e sobre si mesma. Só há força em seu seio; quase não se encontra ninguém que ouse conceber e, sobretudo, exprimir a ideia de buscá-la em outra parte. O povo participa da composição das leis pela escolha dos legisladores, dá sua aplicação pela eleição dos agentes do poder executivo; podemos dizer que governa por si mesmo, a tal ponto a importância deixada à administração é fraca e restrita, a tal ponto ela é marcada por sua origem popular e obedece ao poder de que emana”. Tocqueville estava falando do grau de empoderamento da sociedade civil americana. Tanto é assim que ele aduz mais adiante:

II – Democracia comunal

3 – “Vejam com que arte, na comuna americana, tomou-se o cuidado, se assim posso me exprimir, de espalhar o poder, a fim de interessar mais gente pela coisa pública. Independentemente dos eleitores chamados de quando em quando a executar atos de governo, quantas funções diversas, quantos magistrados diferentes, que representam todos, no círculo de suas atribuições, a poderosa corporação em nome da qual agem! Quantos homens exploram assim em seu proveito o poder comunal e nele se interessam por si mesmos!” Tal protagonismo da sociedade americana é facilitado e impulsionado por um sistema político extremamente avançado. A nascente democracia americana, aos olhos de Tocqueville, era já uma democracia radicalizada, na qual o conceito contemporâneo de cidadania política, como direito e responsabilidade do cidadão, estava antecipatoriamente presente.

4 – “O sistema americano – escreve ele ainda – ao mesmo tempo que divide o poder comunal entre um grande número de cidadãos, tampouco teme multiplicar os deveres comunais… Dessa maneira, a vida comunal se faz, de certa forma, sentir a cada instante; ela se manifesta cada dia pelo cumprimento de um dever ou pelo exercício de um direito. Essa existência política imprime à sociedade um movimento contínuo, mas ao mesmo tempo tranqüilo, que a agita sem perturbá-la”. Este sistema democrático dinâmico era, para Tocqueville, a base da boa governança:

5 – “As comunas da Nova Inglaterra em geral têm uma existência feliz. Seu governo é a seu gosto, assim como de sua escolha. No seio da paz profunda e da prosperidade material que reinam na América, as tormentas da vida municipal são pouco numerosas. Ademais, faz muito tempo que a educação política do povo está feita, ou, antes, ele já chegou instruído ao solo que ocupa. Na Nova Inglaterra a divisão hierárquica não existe nem mesmo em lembrança; não há, pois, porção da comuna que seja tentada a oprimir a outra, e as injustiças, que só atingem indivíduos isolados, diluem-se no contentamento geral. Se o governo apresenta defeitos, e por certo é fácil assinalar alguns, eles não chocam os olhares, porque o governo emana realmente dos governados e porque lhe basta funcionar como pode para que um tipo de orgulho paterno o proteja. De resto eles não têm nada a que compará-lo”.

6 – A base de tudo era, entretanto, para Tocqueville, a participação dos cidadãos: “O habitante da Nova Inglaterra prende-se à sua comunidade, porque ela é forte e independente; interessa-se por ela, porque colabora para dirigi-la; ama-a, porque não tem de queixar-se de sua sorte; deposita nela sua ambição e seu futuro; envolve-se em cada incidente da vida comunal. Nessa esfera restrita que está a seu alcance, ele tenta governar a sociedade, habitua-se às formas sem as quais a liberdade só procede por meio de revoluções, imbui-se do espírito delas, toma gosto pela ordem, compreende a harmonia dos poderes e reúne enfim ideias claras e práticas sobre a natureza de seus deveres, bem como sobre a extensão de seus direitos”.

No famoso Capitulo IV do segundo volume de “A Democracia na América”, aparecido em 1840, cinco anos depois do primeiro, Alexis de Tocqueville fala do uso cotidiano do direito de associação:

7 – “Independentemente das associações permanentes cridas pela lei sob o nome de comunas, cidades e condados, há uma multidão de outras que devem seu surgimento e seu desenvolvimento apenas a vontades individuais. O habitante dos Estados Unidos aprende desde o nascimento que deve contar consigo mesmo para lutar contra os males e os embaraços da vida; ele lança à autoridade social um olhar desconfiado e inquieto, e só apela para o seu poder quando não pode dispensá-lo. Isso começa a se perceber desde a escola, onde as crianças se submetem, até mesmo nos jogos, a regras que elas mesmas estabelecem e punem entre si os delitos que elas mesmas definem. O mesmo espírito se encontra em todos os atos da vida social. Um problema qualquer ocorre na via pública, a passagem é interrompida, o tráfego detido; os vizinhos logo se estabelecem em corpo deliberador; dessa assembleia improvisada sairá um poder executivo que remediará o mal, antes que a ideia de uma autoridade preexistente à dos interessados se apresente à imaginação de alguém. Se se trata de um prazer, logo se associarão para dar maior esplendor e regularidade à festa. Unem-se enfim para resistir a inimigos totalmente intelectuais: combatem em comum a intemperança. Nos Estados Unidos, as pessoas se associam com fins de segurança pública, comércio, indústria, moral e religião. Não há nada que a vontade humana desespere alcançar pela livre ação da força coletiva dos indivíduos”.

8 – As raízes de tudo isso – ou seja, a base objetiva que permitiu as observações de Tocqueville – estão na forma peculiar como foi inventado os Estados Unidos, pelos chamados Pais Fundadores sim, mas, principalmente, também pelas múltiplas ligações horizontais que se estabeleceram entre pessoas, muitas vezes anônimas, porém já com certo grau de capital humano, há trezentos anos, formando redes. A dinâmica da associação americana no século XVIII, foi – ao contrário do que se poderia esperar para a época – uma dinâmica de autonomia e de auto-organização em rede e não de heteronomia e de organização hierárquico-vertical. A coisa acontece como se capital humano, a partir de certo patamar, conectado dessa forma – i. e., em rede – produzisse aceleradamente capital social. A acumulação primitiva dessas formas não financeiras de poupança – o capital humano e o capital social – foi favorecida, talvez nos Estados Unidos mais do que em qualquer outro lugar, pelos eventos que caracterizam a história americana, dentre os quais deve-se citar a própria articulação da Independência.

9 – Tocqueville, como vimos, percebeu essa característica distintiva e saliente da formação histórica americana ao constatar que “faz muito tempo que a educação política do povo está feita, ou, antes, ele já chegou instruído ao solo que ocupa”. Com efeito, os Estados Unidos visitado por Tocqueville apresentava, talvez, o maior grau de capital humano do planeta: “Estatísticas reconstruídas pelo professor Nathaniel Leff, de Harvard, sobre a estrutura educacional no século XIX, revelam que… em 1850, apenas 1% da população brasileira era alfabetizada… Na Europa Ocidental, a situação era melhor e mais diferenciada: 7% na Holanda, 10% na França, 14% na Inglaterra e 16% na antiga Prússia. A grande surpresa são os Estados Unidos, que já em 1850 tinham 22% da população alfabetizada…”

III – O conceito de ‘governo civil’ e a democracia no sentido forte: como modo-de-vida (ou de convivência social)

10 – É significativo que o título do Capítulo IV de “A Democracia na América” – que poderia ser considerado por alguém como uma das fontes primevas na genealogia do conceito de capital social – seja: “Da associação política nos Estados Unidos”. Ao tratar da grande capacidade de associação civil do povo americano, Tocqueville estava preocupado com suas conseqüências, como ele disse, “no mundo político” e não apenas “na vida civil”. Ele percebe, em contrapartida, que a própria associação civil americana do século XIX é ordenada pela política: “Os americanos estabeleceram também um governo no seio das associações; mas, se assim posso me exprimir, é um governo civil. A independência individual nelas encontra seu lugar: como na sociedade, todos os homens nelas caminham ao mesmo tempo para o mesmo objetivo, mas cada um não é obrigado a marchar exatamente pelos mesmos caminhos”.

11 – A ideia de governo civil é genial. Ela faz referência a um novo tipo de relação público-privado, próprio de uma democracia radicalizada ou democratizada, quer dizer, vigorante também no seio da sociedade, familiar e associativa, e não apenas no mundo político propriamente dito. Na Europa – escreve ele – costumamos introduzir as ideias e os hábitos da existência privada na vida pública e, quando nos sucede passar de repente do seio da família ao governo do Estado, vemo-nos frequentemente discutir os grandes interesses da sociedade da mesma maneira que conversamos com nossos amigos. São, ao contrário, os hábitos da vida pública que os americanos quase sempre transportam para a vida privada. Entre eles a ideia do júri é descoberta nas brincadeiras escolares, e as formas parlamentares são encontradas até na ordem de um banquete”.

12 – Como a grande capacidade de associação da sociedade americana – base da percepção tocquevilliana à qual se atribui a gênese do conceito de capital social – depende da política, podemos dizer que o conceito é, originalmente pelo menos, de natureza política. Dentre os fatores que permitem a instalação de uma dinâmica que torna “viva” a sociedade – produzindo e reproduzindo capital social, diríamos hoje – está a política democrática. Sob o “império da liberdade democrática”, assinala Tocqueville, não é o que executa a administração pública que é grande, mas sobretudo o que se executa sem ela e fora dela. A democracia não proporciona ao povo o governo mais hábil, mas faz o que o governo mais hábil muitas vezes é incapaz de criar; ela difunde em todo o corpo social uma atividade inquieta, uma força superabundante, uma energia que nunca existem sem ela e que, por pouco que sejam favoráveis as circunstâncias, podem gerar maravilhas.

13 – Parece evidente, em contrapartida, que tal sistema democrático só poderia ter se radicalizado, democratizando a sociedade e a própria política, em virtude da existência de uma base associativa ampla na sociedade civil. Para captar a “lógica” do fenômeno não se pode lançar mão de esquemas lineares de causalidade unívoca. As variáveis desse sistema complexo se retroalimentam a partir de múltiplos ciclos conexos e interagentes. Mas se, para efeitos de explicação, quisermos apontar um fator detonador, que desencadeou o processo acelerado de produção e reprodução do capital social na sociedade americana do século XIX, esse fator é a combinação explosiva, ocorrida a partir dos anos setecentos, de alta dose relativa de capital humano com conexão em rede.

4 – SOBRE A LIBERDADE

Trata-se aqui do livro de John Stuart Mill, Sobre a liberdade, que começou a ser escrito em 1854 como um texto sucinto sobre a relação entre autoridade e individualidade, mas a complexidade do assunto obrigou Mill a ampliá-lo, tendo sido publicado como livro somente em 1859.

Do ponto de vista da “tradição” democrática – daquela linha imaginária de pensadores que lograram captar o genos da democracia – a obra de Mill deve ser vista como continuidade da obra de Alexis de Tocqueville. Neste sentido, a exaltação da liberdade pessoal em Mill não deve ser vista propriamente como uma defesa do individualismo tout court (tal como a fazem os seguidores das doutrinas do liberalismo-econômico) e sim como proteção tanto contra o governo despótico e o Estado interventor, quanto contra aquela “tirania da maioria” que já havia sido detectada por Tocqueville.

A Introdução ao primeiro capítulo do livro Sobre a Liberdade de John Stuart Mill contém a maior parte das suas ideias originais.

I – Limitar o poder dos governantes

1 – Mill começa dizendo que a grande questão era “pôr limites ao poder que ao governante se toleraria exercesse sobre a comunidade. E essa limitação era o que entendiam por liberdade. Foi tentada de duas maneiras. Primeiro, pela obtenção do reconhecimento de certas imunidades, conhecidas por liberdades ou direitos políticos, cuja infração pelo governante se considerava quebra do dever, tendo-se por justificada, então, uma resistência específica ou uma rebelião geral. Um segundo expediente, geralmente posterior, consistia no estabelecimento de freios constitucionais, pelos quais o consentimento da comunidade, ou de algum corpo que se supunha representar os interesses da mesma, se tornava uma condição necessária para alguns dos mais importantes atos do poder dominante.Ao primeiro desses modos de limitação, o poder dominante foi, na maioria dos países da Europa, mais ou menos compelido a se submeter. O mesmo não aconteceu com o segundo. E consegui-lo — ou, quando já atingido em certo grau, consegui-lo mais completamente —, converteu-se, por toda a parte, no objetivo dos que amavam a liberdade. Enquanto os homens se contentassem em combater um inimigo por meio de outro, e em ser governados por um senhor, com a condição de se verem garantidos mais ou menos eficazmente contra a sua opressão, não levariam as aspirações além desse ponto”. Aqui estão as já bem conhecidas limitações aventadas por John Stuart Mill do poder estatal em relação à liberdade individual: 1) imunidades civis (liberdades civis e direitos políticos); e 2) freios constitucionais (garantias institucionais). Porém o mais importante aqui parece ser a formulação de que o objetivo dos que amam a liberdade é o de não ser governados por um senhor (que é a definição de democracia de Ésquilo, em Os Persas: “eles [os atenienses democráticos] não são escravos, nem súditos de ninguém” quer dizer, um regime sem um senhor).

II – Contra a tirania da maioria

2 – Mill escreve que “como outras tiranias, a tirania do maior número foi, a princípio, e ainda é vulgarmente, encarada com terror, principalmente quando opera por intermédio dos atos das autoridades públicas. Mas pessoas refletidas perceberam que, no caso de ser a própria sociedade o tirano — a sociedade coletivamente ante os indivíduos separados que a compõem —, seus processos de tirania não se restringem aos atos praticáveis pelas mãos de seus funcionários políticos. A sociedade pode executar e executa os próprios mandatos; e, se ela expede mandatos errôneos ao invés de certos, ou mandatos relativo a coisas nas quais não de deve intrometer-se, pratica uma tirania social mais terrível que muitas formas de opressão politica, desde que, embora não apoiada ordinariamente nas mesmas penalidades extremas que estas últimas, deixa, entretanto, menos meios de fuga que elas, penetrando muito mais profundamente nas particularidades da vida, e escravizando a própria alma. A proteção, portanto, contra a tirania do magistrado não basta. Importa ainda o amparo contra a tirania da opinião e do sentimento dominantes: contra a tendência da sociedade para impor, por outros meios além das penalidades civis, as próprias ideias e práticas como regras de conduta, àqueles que delas divergem, para refrear e, se possível, prevenir a formação de qualquer individualidade em desarmonia com os seus rumos, e compelir todos os caracteres a se plasmarem sobre o modelo dela própria. Há um limite à legítima interferência da opinião coletiva com a independência individual. E achar esse limite, e mantê-lo contra as usurpações, é indispensável tanto a uma boa condição dos negócios humanos como à proteção contra o despotismo político”. Aparece aqui a noção de “tirania da maioria”, que assombrou os primeiros democratas americanos (e foi registrada por Alexis de Tocqueville). Cabe acrescentar, embora isso só tenha sido formulado muito depois, que a democracia – como política que tem como sentido a liberdade – não é o governo da maioria e sim o governo de qualquer um. Como formulou Jacques Rancière (2005) em O ódio à democracia, a ideia de que democracia é o poder do povo ou o poder da maioria da população perverte a ideia fundante – ou o meme democrático original – de que ela é ‘o poder de qualquer um’, quer dizer, a indiferença das capacidades para ocupar as posições de governante ou de governado.

III – Soberania do indivíduo (não do governante, nem da maioria)

3 – Em seguida declara John S. Mill que “o objeto deste ensaio é defender como indicado para orientar de forma absoluta as intervenções da sociedade no individual, um princípio muito simples, quer para o caso do uso da força física sob a forma de penalidades legais, quer para o da coerção moral da opinião pública. Consiste esse, principio em que a única finalidade justificativa da interferência dos homens, individual e coletivamente, na liberdade de ação de outrem, é a auto-proteção. O único propósito com o qual se legitima o exercício do poder sobre algum membro de uma comunidade civilizada contra a sua vontade, é impedir dano a outrem. O próprio bem do indivíduo, seja material seja moral, não constitui justificação suficiente. O indivíduo não pode legitimamente ser compelido a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, porque tal seja melhor para ele, porque tal o faça mais feliz, porque na opinião dos outros tal seja sábio ou reto. Essas são boas razões para o admoestar, para com ele discutir, para o persuadir, para o aconselhar, mas não para o coagir, ou para lhe infligir um mal caso aja de outra forma. Para justificar a coação ou a penalidade, faz-se mister que a conduta de que se quer desviá-lo, tenha em mira causar dano a outrem. A única parte da conduta por que alguém responde perante a sociedade, é a que concerne aos outros. Na parte que diz respeito unicamente a ele próprio, a sua independência é, de direito, absoluta. Sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo e espírito, o indivíduo é soberano”. Eis aqui o centro do ponto de vista de Mill.

IV – Liberdades civis

4 – Mill argumenta que “há, porem, uma esfera de ação na qual a sociedade, enquanto distinta do indivíduo, se algum interesse tem, tem-no unicamente indireto — e é a que compreende toda essa parte da vida e da conduta de uma pessoa que afeta apenas a ela, ou, se também aos outros, somente com o livre, voluntário e esclarecido consentimento desses outros. Quando digo — “apenas a ela”, quero dizer diretamente e em primeira instância, pois o que quer que seja que afete uma pessoa, pode afetar os outros através dela. E a objeção que se pode fundar nessa contingência, será apreciada depois. Tal esfera é a esfera adequada da liberdade humana. Ela abrange, primeiro, o domínio íntimo da consciência, exigindo liberdade de consciência no mais compreensivo sentido, liberdade de pensar e de sentir, liberdade absoluta de opinião e de sentimento sobre quaisquer assuntos, práticos, ou especulativos, científicos, morais ou teológicos. A liberdade de exprimir e publicar opiniões pode parecer que cai sob um princípio diferente, uma vez que pertence àquela parte da conduta individual que concerne às outras pessoas. Mas, sendo quase de tanta importância como a própria liberdade de pensamento, e repousando, em grande parte, sobre as mesmas razões, é praticamente inseparável dela. Em segundo lugar, o princípio requer a liberdade de gostos e de ocupações; de dispor o plano de nossa vida para seguirmos nosso próprio caráter; de agir como preferirmos, sujeitos às consequências que possam resultar; sem impedimento da parte dos nossos semelhantes enquanto o que fazemos não os prejudica, ainda que considerem a nossa conduta louca, perversa ou errada. Em terceiro lugar, dessa liberdade de cada indivíduo segue-se a liberdade, dentro dos mesmos limites, de associação entre os indivíduos, liberdade de se unirem para qualquer propósito que não envolva dano, suposto , que as pessoas associadas sejam emancipadas, e não tenham sido constrangidas nem iludidas. Nenhuma sociedade é livre, qualquer que seja a sua forma de governo, se nela não se respeitam, em geral, essas liberdades. E nenhuma sociedade é completamente livre se nela essas liberdades não forem absolutas e sem reservas. A única liberdade que merece o nome é a de procurar o próprio bem pelo método próprio, enquanto não tentamos desapossar os outros do que é seu, ou impedir seus esforços para obtê-lo. Cada qual é o guardião conveniente da própria saúde, quer corporal, quer mental e espiritual. Os homens têm mais a ganhar suportando que os outros vivam como bem lhes parece do que os obrigando a viver com bem parece ao resto”. Aqui estão, magistralmente resumidas, as liberdades civis que serão tomadas como princípios definidores da democracia.

5 – Mill percebe que “a religião, o mais poderoso dos elementos formadores do sentimento moral, tem sido, quase sempre, governada ou pela ambição de uma hierarquia que procura controlar todos os aspectos da conduta humana, ou pelo espírito puritano. E alguns dos reformadores modernos que se colocaram em mais forte oposição às religiões do passado, não ficaram atrás das igrejas ou seitas na afirmativa do direito de dominação espiritual. Particularmente, Comte, cujo sistema social, como o desenvolveu no seu “Système de Politique Positive”, visa estabelecer (ainda que preferindo os meios morais aos legais) um despotismo da sociedade sobre o indivíduo que ultrapassa qualquer coisa sonhada no ideal político do mais rígido puritano entre os filósofos antigos”. Ele esta desvelando o caráter autocrático do positivismo ao ensejar o despotismo da sociedade sobre o indivíduo.

V – Contra os coletivismos e a estadolatria

6 – Mill escreve que “como a tendência de todas as transformações que se estão operando no mundo, é fortalecer a sociedade e diminuir o poder do indivíduo, essa usurpação não é dos perigos que propendam espontaneamente a desaparecer, e sim a crescer formidavelmente cada vez mais. A disposição dos homens, quer governantes, quer concidadãos, para impor as suas próprias opiniões ou inclinações, como regras de conduta, aos outros, é tão energicamente sustentada por alguns dos melhores e também dos piores sentimentos encontradiços na natureza humana, que quase nunca se contêm a si mesma, a não ser por falta de poder. E, como este não está declinando, e sim ascendendo, a menos que uma forte barreira de convicções morais se levante contra o mal, o que devemos aguardar, nas presentes circunstâncias do mundo, é vê-lo crescer”. Esta é uma passagem meio profética de Mill, considerando o que veio depois com a ascensão dos coletivismos e da estadolatria.

5 – DEMOCRACIA COOPERATIVA

Trata-se do livro de Augusto de Franco e Thamy Pogrebinschi (orgs.) (2008). Democracia cooperativa: escritos políticos escolhidos de John Dewey (Porto Alegre: EdiPUC, 2008).

I – Democracia radical

1 – A ideia central de John Dewey, tomada como epígrafe por um dos autores, é a seguinte: “O princípio fundamental da democracia é que os fins de liberdade e individualidade para todos apenas podem ser obtidos por meios que estejam de acordo com esses objetivos… [mas] Não há oposição na defesa de meios democráticos liberais combinados com fins que são socialmente radicais”. É uma vacina contra as iniciativas de autocratizar a democracia, tanto aquelas claramente ditatoriais ou protoditatoriais, quanto as que pretendem usar a democracia contra a democracia, parasitando-a para – substantiva e objetivamente – restringi-la no presente em nome de um reino de liberdade para todos a ser conquistado no futuro. Para quem apreendeu, como Dewey, a essência da ideia de democracia, deveria ser óbvio que só se pode alcançar a democracia praticando democracia. Não é possível tomar um atalho autocrático para uma sociedade democrática. A democracia é, como ele diz, simultaneamente, meio e fim, constituindo-se, portanto, como alternativa de presente e não apenas como modelo utópico de futura sociedade ideal. Assim, não se pode chegar a uma sociedade democrática a não ser por meio do exercício da democracia.

2 – No artigo “A democracia é radical” (1937), Dewey escreveu: a “democracia significa não só os fins que até mesmo as ditaduras agora afirmam ser seus fins, segurança para os indivíduos e oportunidade para seu desenvolvimento pessoal. Significa também uma ênfase precípua nos meios pelos quais esses fins devem ser cumpridos. Os meios aos quais ela se dedica são as atividades voluntárias dos indivíduos ao invés da coerção; são assentimento e consentimento ao invés de violência; são a força da organização inteligente versus aquela da organização imposta de fora e de cima. O princípio fundamental da democracia é que os fins de liberdade e individualidade para todos apenas podem ser obtidos por meios que estejam de acordo com esses objetivos.”

II – Democracia criativa

3 – No discurso “Democracia criativa: a tarefa diante de nós” (1939), em que lançou sua derradeira contribuição às bases de uma nova teoria normativa da democracia que poderíamos chamar de democracia cooperativa, John Dewey deixou claro que estava tomando o conceito em seu sentido “forte”. A democracia, para ele, não se refere – nem apenas, nem principalmente – ao funcionamento das instituições políticas, mas é “um modo de vida” baseado em uma aposta “nas possibilidades da natureza humana”, no “homem comum”, como ele diz, “nas atitudes que os seres humanos revelam em suas mútuas relações, em todos os acontecimentos da vida cotidiana”. Segundo Dewey, a democracia é uma aposta generosa na capacidade de todas as pessoas para dirigir sua própria vida, livre de toda coerção e imposição por parte dos demais, sempre que estejam dadas as devidas condições.

III – Democracia no sentido forte do conceito: como modo-de-vida (ou de convivência social)

4 – Doze anos antes, em “O público e seus problemas” (1927), Dewey já tinha deixado claro que existe uma distinção entre a democracia como uma ideia de vida social e a democracia política como um sistema de governo. A ideia – argumentava ele – permanece estéril e vazia sempre que não se encarne nas relações humanas. Porém na discussão há que distingui-las. A ideia de democracia é uma ideia mais ampla e mais completa do que se possa exemplificar no Estado, ainda no melhor dos casos. Para que se realize, deve afetar todos os modos de associação humana, a família, a escola, a indústria, a religião. Inclusive no que se refere às medidas políticas, as instituições governamentais não são senão um mecanismo para proporcionar a essa ideia canais de atuação efetiva. Essa democracia, no sentido “forte” do conceito, na base da sociedade e no cotidiano do cidadão, só pode ser experimentada, pelo menos em escala mais ampla, no interior de regimes formalmente democráticos.

5 – Para Dewey, não há nada mais radical do que insistir na articulação de métodos democráticos que sirvam como meios para efetuar mudanças sociais radicais. Radicalizar (no sentido de democratizar) a democracia é realizá-la no sentido “forte” do conceito. Neste sentido, a democracia deve ser tomada como o valor principal da vida pública e tudo – qualquer evento, qualquer proposta – deve ser avaliado, medido e pesado, do ponto de vista da democracia. Assim, só é possível democratizar (mais, e cada vez mais) a democracia enquanto existir essa (reconhecidamente imperfeita e insuficiente) democracia formal, com suas instituições e procedimentos limitados. É possível, sim, radicalizar a democracia, mas tal possibilidade existe na exata medida em que tais instituições e procedimentos da democracia liberal não forem pervertidos e degenerados pela prática da política como uma ‘continuação da guerra por outros meios’ (a chamada “fórmula inversa – e leniniana – de Clausewitz”). Em suma, não se pode usar métodos autocráticos para atingir fins democráticos e é contra essa falsa alternativa – do ponto de vista da democracia – que Dewey se insurgia. É mais ou menos como se preparar para a guerra para atingir a paz: parece óbvio que se alguém se prepara a guerra terá mais chances de praticar a guerra, na medida em que se organiza para tal; da mesma forma, se alguém se organiza autocraticamente estará “produzindo” autocracia, ou seja, menos-democracia e não mais-democracia. Mal comparando, essa história se assemelha àquele mito, difundido pelas esquerdas, segundo o qual, na transição socialista para o comunismo, trata-se de reforçar o poder de Estado (como meio) para atingir o objetivo da sua extinção (como fim) – como se fosse possível alguém enfraquecer alguma coisa fortalecendo-a.

6 – Todavia, Dewey vai mais além. Não basta resistir e se insurgir contra a autocracia. Radicalizar a democracia, realizar o conteúdo radical da ideia de democracia, exige participação voluntária e prática cooperativa. Para ele, a democracia não é um ensinar, mas um deixar aprender. É uma aposta de que os seres humanos comuns podem, sim, aprender a se autoconduzir – mesmo que não possuam nenhuma ciência ou técnica específica – quando imersos em ambientes que favoreçam ao exercício coletivo dessa educação democrática. Ora, esses ambientes são os ambientes comunitários, constituídos pela prática cooperativa das pessoas que se conectam umas as outras e atuam coletivamente em prol de objetivos comuns.

7 – Se Dewey, como vimos, não encarava a democracia como mera forma de legitimação institucional, ele também não tinha uma visão procedimental da democracia, nem a encarava apenas como “as regras do jogo”. Para ele, esse modo de vida que é um meio e simultaneamente um fim, é o único capaz de promover a conversão de inimizade em amizade política: tratar os que discordam de nós – por muito grave que seja a discrepância – como pessoas com as quais podemos aprender e, neste sentido, como amigos. Ora, isso é algo capaz de surpreender quem aprendeu a rezar pela cartilha do realismo de Carl Schmitt (em “O Conceito do Político”, escrito poucos anos antes da última conferência de Dewey de 1939). Sim, a democracia para Dewey era, como ele mesmo afirma, uma espécie de “fé democrática na paz”, aquela fé que confia na possibilidade de dirimir as disputas, as controvérsias e os conflitos como empreendimentos cooperativos nos quais cada uma das partes aprende dando à outra a possibilidade de expressar-se, em lugar de considerá-la como um inimigo a derrotar e suprimir pela força.

IV – Democracia cooperativa

8 – O juízo de Dewey, de que cooperar, deixando que as diferenças possam ganhar livre expressão, é algo inerente ao modo de vida democrático, por isso que a democracia é a crença de que inclusive quando as necessidades, os fins ou as consequências diferem de indivíduo para indivíduo, o hábito da cooperação amistosa – hábito que não exclui a rivalidade e a competição, como no esporte – é por si uma valiosa contribuição à vida, estabelece uma ruptura com as concepções adversariais de democracia que contaminaram as práticas totalitárias ou autoritárias, sejam provenientes da “direita” ou da “esquerda”.

9 – Todavia, o que parece mais relevante no discurso de Dewey é sua visão antecipatória da rede social. Quando ele diz que todo modo de vida carente de democracia limita os contatos, os intercâmbios, as comunicações e as interações que estabilizam, ampliam e enriquecem a experiência e que o propósito da democracia é e será sempre a criação de uma experiência mais livre e mais humana, na qual todos participemos e para a qual todos contribuamos, está antevendo as relações entre a democracia (como modo de vida comunitário) e a dinâmica de redes sociais distribuídas. Está dizendo que o poder (autocrático) age obstruindo fluxos ou colocando obstáculos à livre fluição, separando e excluindo nodos da rede social. E com isso, ao mesmo tempo, está indicando o que devemos fazer para nos livrar da dominação desse tipo de poder. Nos termos de hoje poderíamos dizer que uma democracia radicalizada (que é, assim, segundo Dewey, sempre uma democracia cooperativa), exige um padrão de organização em rede. E poderá ser tanto mais cooperativa quanto maior for a conectividade dessa rede e quanto mais ela apresentar uma topologia distribuída (ou quanto menos centralizada ou descentralizada ela for).

V – Democracia comunal (ou em rede)

10 – Isso significa que a democracia em seu sentido “forte” não é um projeto destinado ao Estado-nação, às suas formas de administração política (tal como até hoje as conhecemos), e sim à sociedade mesmo, ou melhor, às comunidades que se formam por livre pactuação entre iguais, caracterizadas por múltiplas relações horizontais entre seus membros. E que, portanto, não se pode pretender substituir os procedimentos e as regras dos sistemas políticos democráticos representativos formais pelas inovações políticas inspiradas por concepções democráticas radicais. Por outro lado, a emergência de inovações políticas na base da sociedade e no cotidiano dos cidadãos, inspiradas por concepções radicais de democracia cooperativa, pode exercer uma influência sobre o sistema político, de fora para dentro e de baixo para cima, capaz de mudar a estrutura e o funcionamento dos regimes democráticos formais. Ou seja, por essa via, a democracia no sentido “forte” acaba democratizando a democracia no sentido formal, mas não exatamente para tomar seu lugar e sim para democratizar cada vez mais a política que se pratica no âmbito do Estado e das suas relações com a sociedade.

11 – O caminho é mais democracia na sociedade, mais participação cooperativa dos cidadãos, o que, obviamente, só é viável na dimensão local (e sob regimes políticos que não proíbam nem restrinjam seriamente tal experimentação inovadora: daí a necessidade da democracia liberal). Para Dewey, a democracia (como ideia, na sua acepção “forte”) é local, no sentido de que a democracia é um projeto comunitário; ou, como ele próprio escreveu, em O público e seus problemas (1927), “a democracia há de começar em casa, e sua casa é a comunidade vicinal”.

VI – Um novo conceito de esfera pública

12 – A formação democrática da vontade política não pode se dar apenas por meio da afirmação da liberdade do indivíduo perante o Estado, mas envolve um processo social. A atividade política dos cidadãos não pode se restringir ao controle regular sobre o aparato estatal (com o fito de assegurar que o Estado garanta as liberdades individuais). A liberdade do indivíduo depende de relações comunicativas (cada cidadão só pode atingir autonomia pessoal em associação com outros), mas o indivíduo só atinge liberdade quando atua comunitariamente para resolver um problema coletivo, o que exige – necessariamente – cooperação (voluntária). Há portanto, uma conexão interna entre liberdade, democracia e cooperação. Isso evoca um outro conceito (deweyano) de esfera pública, como instância em que a sociedade tenta, experimentalmente, explorar, processar e resolver seus problemas de coordenação da ação social. Assim, é somente a experiência de participar voluntária e cooperativamente em grupos para resolver problemas e aproveitar oportunidades, que pode apontar para o indivíduo a necessidade de um espaço público democrático. O indivíduo como participante ativo de empreendimentos comunitários – tendo consciência da responsabilidade compartilhada e da cooperação – é o agente político democrático (no sentido “forte” do conceito).

13 – A concepção de esfera pública democrática como meio pelo qual a sociedade tenta processar e resolver seus problemas (como Dewey já havia proposto no final da década de 1920), permite a descoberta de uma conexão intrínseca entre democracia e desenvolvimento, apenas sugerida implicitamente por ele e seus comentadores quando perceberam a existência de um nexo conotativo entre democracia e cooperação. Para Dewey, uma prática democrática radicalizada – tomando-se a democracia no sentido “forte” do conceito – deveria ser, necessariamente, cooperativa. Com efeito, no livro O público e seus problemas, ele escreveu que “vista como uma ideia, a democracia não é uma alternativa a outros princípios da vida associativa. É a própria ideia de vida comunitária”.

14 – O fato é que o esforço de Dewey para buscar uma nova noção de público desemboca no comunitário. Não importa o que se diga para tentar reinterpretar as ideias deweyanas à luz de qualquer visão particular hodierna centrada na legitimação ou na negação dos sistemas representativos açambarcados pelo Estado. Acrescente-se que não se trata daquele grande e talvez demasiadamente vago conceito de comunidade dos alemães (com o qual, aliás, já trabalhava Althusius, desde o dealbar do século 17) – da grande comunidade – e sim da pequena comunidade mesmo (em termos socioterritoriais e não necessariamente geográfico-populacionais), quer dizer, da vizinhança, da comunidade local. Para ele, o desenvolvimento e o fortalecimento da compreensão e do juízo pessoais mediante uma riqueza intelectual acumulada e transmitida na comunidade só se pode conseguir no seio das relações pessoais da comunidade local. É por isso que ele afirma que não existe limite à livre expansão dos dotes intelectuais pessoais que podem fluir da inteligência social quando essa circula de boca a boca na comunicação da comunidade local.

VÍDEO