DEMOCRACIA E CAPITAL SOCIAL

A democracia é um processo de desconstituição de autocracia. Mas o inverso também é verdadeiro.

A melhor maneira de detectar precocemente o avanço do autoritarismo é monitorar o fluxo de capital social. Se ocorrem instabilidades ou perturbações nesse fluxo é sinal de que há uma corrente subterrânea alterando profundamente a “produção” de capital social, antes que o seu estoque decaia perceptivelmente. Infelizmente, não temos ainda como fazer isso. Não há um consenso sobre quais seriam os indicadores de capital social e, muito menos, sobre os sinais que indicariam variações nos fluxos interativos da convivência social (pois é deste fluxo que se trata) quando o processo de autocratização ainda é subterrâneo (ver nota sobre o conceito de capital social).

Alguma coisa já se sabe, porém.

Sabe-se, em primeiro lugar, que abaixo de certo nível de capital social nenhuma democracia pode perdurar. O livro pioneiro de Robert Putnam (1993) sobre as tradições cívicas na Itália moderna, foi importante, além de tudo, pelo título: Making democracy work (pessimamente traduzido no Brasil com o título Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna).

Sabemos também, em segundo lugar, que o capital social diz respeito aos padrões de convivência social, quer dizer, à configuração da rede social existente e à fenomenologia da interação que nela se manifesta. Quando algum processo de autocratização está em curso, a rede social que suporta (a palavra não seria bem essa, mas vá-lá) a democracia começa a se esgarçar – e a fenomenologia da interação que nela se manifesta se altera – antes que isso seja percebido como mudanças nas instituições. Um indicador perceptível disso é que há um decréscimo na inovação social: os inovadores desaparecem, os atalhos entre seus clusters se desfazem e coisas novas deixam de ocorrer no mesmo ritmo com que ocorriam. Outro indicador é o aumento dos graus de belicosidade (ou de comportamento inamistoso) na base da sociedade e no cotidiano dos cidadãos, com um clima de “guerra fria” instalando-se em localidades e setores. Este comportamento adversarial atravessa inclusive as famílias e outras formas primárias de sociabilidade (como os grupos de amigos e colegas de trabalho e as vizinhanças residenciais, como condomínios, ruas e bairros).

Em terceiro lugar sabemos que o capital social pode ser dilapidado – ou mantido abaixo de certos níveis ótimos para a continuidade do processo de democratização – pela manutenção de políticas públicas de oferta estatal centralizada, assistencialistas, clientelistas. Ainda que isso não seja decisivo para autocratizar a democracia, seu resultado é o enfreamento do processo de democratização. Indiretamente a democracia perde credibilidade quando não consegue mais responder tempestivamente aos anseios das pessoas, parecendo algo atrasado, anacrônico e inútil (o que é sinal de desconexão e desconsolidação democráticas).

De qualquer modo, a democracia só pode nascer – sobretudo como modo-de-vida (ou de convivência social), mesmo antes de se consolidar como um modo político de administração do Estado – a partir de um estoque ou fluxo mínimo de capital social.

NOTA SOBRE O CONCEITO DE CAPITAL SOCIAL

O conceito de capital social, com o sentido que hoje lhe atribuímos, foi cunhado por Jane Jacobs (1961) em Morte e vida de grandes cidades. Em artigo de 2001 O conceito de capital social em Jane Jacobs Augusto de Franco expôs as razões dessa atribuição de autoria. As raízes da ideia devem ser buscadas, entretanto, em Alexis de Tocqueville (1835-1840) no seu A democracia na América. Augusto de Franco mostrou, também em 2001, porque se trata de um conceito político no artigo O conceito de governo civil em Alexis de Tocqueville. Todavia, o conceito de capital social foi usado e ficou mais conhecido como uma noção metafórica, formulada em linguagem utilizada em teorias do desenvolvimento, para fazer referência a uma variável sistêmica que não é facilmente medida (ou sequer percebida) nas equações que tentam relacionar os diversos tipos de “capitais” tomados como fatores do desenvolvimento: os propriamente econômicos, como a renda e a riqueza (os capitais stricto sensu: capital financeiro e capital físico ou empresarial) e os demais “capitais” (lato sensu) tomados como externalidades e que se referem aos fatores humanos, ambientais e sociais (como o capital humano, o chamado capital natural e, finalmente, o capital social – que seria a tal variável sistêmica, que tem a ver com os índices de confiança e cooperação presentes em uma sociedade). No entanto, esse tipo de abordagem, que tornou-se corrente quando o assunto passou a ser considerado no âmbito das teorias do desenvolvimento (ainda sob forte viés economicista e produtivista) a partir do célebre artigo de James Coleman (1988), Social capital in the creation of human capital – e em seguida no seu tratado Foundations of social theory (1990) – está defasado em relação às recentes descobertas da fenomenologia da interação (sobretudo nos Highly Connected Worlds em que já vivemos no dealbar do terceiro milênio).

Vale tentar refazer a pré-história do conceito de capital social.

O CONCEITO DE GOVERNO CIVIL EM ALEXIS DE TOCQUEVILLE

No primeiro volume de A Democracia na América, aparecido em 1835, Alexis de Tocqueville lança, de fato, os fundamentos do conceito de capital social ao constatar o protagonismo político da sociedade americana.

Escreve ele:

Há países em que um poder, de certa forma exterior ao corpo social, atua sobre ele e força-o a caminhar em certo sentido. Outros há em que a força é dividida, situando-se ao mesmo tempo na sociedade e fora dela. Nada parecido se vê nos Estados Unidos; lá a sociedade age por si e sobre si mesma. Só há força em seu seio; quase não se encontra ninguém que ouse conceber e, sobretudo, exprimir a ideia de buscá-la em outra parte. O povo participa da composição das leis pela escolha dos legisladores, dá sua aplicação pela eleição dos agentes do poder executivo; podemos dizer que governa por si mesmo, a tal ponto a importância deixada à administração é fraca e restrita, a tal ponto ela é marcada por sua origem popular e obedece ao poder de que emana (Tocqueville, 1835: 68).

Tocqueville estava falando do grau de empoderamento da sociedade civil americana. Tanto é assim que ele aduz mais adiante:

Vejam com que arte, na comuna americana, tomou-se o cuidado, se assim posso me exprimir, de espalhar o poder, a fim de interessar mais gente pela coisa pública. Independentemente dos eleitores chamados de quando em quando a executar atos de governo, quantas funções diversas, quantos magistrados diferentes, que representam todos, no círculo de suas atribuições, a poderosa corporação em nome da qual agem! Quantos homens exploram assim em seu proveito o poder comunal e nele se interessam por si mesmos! (Tocqueville, 1835: 79).

Ora, tal protagonismo da sociedade americana é facilitado e impulsionado por um sistema político extremamente avançado. A nascente democracia americana, aos olhos de Tocqueville, era já uma democracia radicalizada, na qual o conceito contemporâneo de cidadania política, como direito e responsabilidade do cidadão, estava antecipatoriamente presente.

O sistema americano – escreve ele ainda – ao mesmo tempo que divide o poder comunal entre um grande número de cidadãos, tampouco teme multiplicar os deveres comunais… Dessa maneira, a vida comunal se faz, de certa forma, sentir a cada instante; ela se manifesta cada dia pelo cumprimento de um dever ou pelo exercício de um direito. Essa existência política imprime à sociedade um movimento contínuo, mas ao mesmo tempo tranquilo, que a agita sem perturbá-la (Tocqueville, 1835: 79).

Este sistema democrático dinâmico era, para Tocqueville, a base da boa governança:

As comunas da Nova Inglaterra em geral têm uma existência feliz. Seu governo é a seu gosto, assim como de sua escolha. No seio da paz profunda e da prosperidade material que reinam na América, as tormentas da vida municipal são pouco numerosas. Ademais, faz muito tempo que a educação política do povo está feita, ou, antes, ele já chegou instruído ao solo que ocupa. Na Nova Inglaterra a divisão hierárquica não existe nem mesmo em lembrança; não há, pois, porção da comuna que seja tentada a oprimir a outra, e as injustiças, que só atingem indivíduos isolados, diluem-se no contentamento geral. Se o governo apresenta defeitos, e por certo é fácil assinalar alguns, eles não chocam os olhares, porque o governo emana realmente dos governados e porque lhe basta funcionar como pode para que um tipo de orgulho paterno o proteja. De resto eles não têm nada a que compará-lo (Tocqueville, 1835: 79-80).

A base de tudo era, entretanto, a participação dos cidadãos:

O habitante da Nova Inglaterra prende-se à sua comunidade, porque ela é forte e independente; interessa-se por ela, porque colabora para dirigi-la; ama-a, porque não tem de queixar-se de sua sorte; deposita nela sua ambição e seu futuro; envolve-se em cada incidente da vida comunal. Nessa esfera restrita que está a seu alcance, ele tenta governar a sociedade, habitua-se às formas sem as quais a liberdade só procede por meio de revoluções, imbui-se do espírito delas, toma gosto pela ordem, compreende a harmonia dos poderes e reúne enfim ideias claras e práticas sobre a natureza de seus deveres, bem como sobre a extensão de seus direitos (Tocqueville, 1835: 80).

Muito embora só se possa dizê-lo, com toda a propriedade, se nos referirmos àquele Estados Unidos visitado por Tocqueville, capital social é um conceito tipicamente americano. E isso não só porque quase todos os teóricos que empregaram pioneiramente o termo ou desenvolveram a ideia – como Hanifan, Jacobs, Light, Loury, North, Coleman, Putnam etc. – fossem americanos ou trabalhassem nos Estados Unidos. Mas porque, como reconheceu Tocqueville, “a América é o país do mundo em que se tirou maior partido da associação e em que se aplicou esse poderoso meio de ação a uma diversidade maior de objetos” (Tocqueville, 1840: 219).

No famoso Capitulo IV do segundo volume de A democracia na américa, aparecido em 1840, cinco anos depois do primeiro, Alexis de Tocqueville fala do uso cotidiano do direito de associação:

Independentemente das associações permanentes cridas pela lei sob o nome de comunas, cidades e condados, há uma multidão de outras que devem seu surgimento e seu desenvolvimento apenas a vontades individuais. O habitante dos Estados Unidos aprende desde o nascimento que deve contar consigo mesmo para lutar contra os males e os embaraços da vida; ele lança à autoridade social um olhar desconfiado e inquieto, e só apela para o seu poder quando não pode dispensá-lo. Isso começa a se perceber desde a escola, onde as crianças se submetem, até mesmo nos jogos, a regras que elas mesmas estabelecem e punem entre si os delitos que elas mesmas definem. O mesmo espírito se encontra em todos os atos da vida social. Um problema qualquer ocorre na via pública, a passagem é interrompida, o tráfego detido; os vizinhos logo se estabelecem em corpo deliberador; dessa assembleia improvisada sairá um poder executivo que remediará o mal, antes que a ideia de uma autoridade preexistente à dos interessados se apresente à imaginação de alguém. Se se trata de um prazer, logo se associarão para dar maior esplendor e regularidade à festa. Unem-se enfim para resistir a inimigos totalmente intelectuais: combatem em comum a intemperança. Nos Estados Unidos, as pessoas se associam com fins de segurança pública, comércio, indústria, moral e religião. Não há nada que a vontade humana desespere alcançar pela livre ação da força coletiva dos indivíduos (Tocqueville, 1840: 219-20).

As raízes de tudo isso – ou seja, a base objetiva que permitiu as observações de Tocqueville – estão na forma peculiar como foi inventado os Estados Unidos, pelos chamados Pais Fundadores sim, mas, principalmente, também pelas múltiplas ligações horizontais que se estabeleceram entre pessoas, muitas vezes anônimas, porém já com certo grau de capital humano, há trezentos anos, formando redes.

A dinâmica da associação americana no século XVIII, foi – ao contrário do que se poderia esperar para a época – uma dinâmica de autonomia e de auto-organização em rede e não de heteronomia e de organização hierárquico-vertical. A coisa acontece como se capital humano, a partir de certo patamar, conectado dessa forma – i. e., em rede – produzisse aceleradamente capital social. A acumulação primitiva dessas formas não financeiras de poupança – o capital humano e o capital social – foi favorecida, talvez nos Estados Unidos mais do que em qualquer outro lugar, pelos eventos que caracterizam a história americana, dentre os quais deve-se citar a própria articulação da Independência, como perceberam Jessica Lipnack e Jeffrey Stamps (em 1982):

Há quase 300 anos, no então chamado “Novo Mundo”, grupos locais autodenominados Comitês de Correspondência formaram um network – um fórum de comunicações onde pensadores políticos e econômicos “feitos em casa” forjaram suas diferenças ideológicas e esculpiram a forma de um país distinto e independente na América do Norte. Escrevendo uns aos outros e trocando cartas com vizinhos, essa geração revolucionária fomentou suas ideias juvenis em uma política madura. Homens e mulheres participaram do debate sobre a independência da Inglaterra e a forma desejável do futuro americano. Foi numa dessas cartas que Abigail Adams mencionou pela primeira vez a ideia do direito de voto para as mulheres, enquanto uma de suas amigas, a dramaturga Mercy Otis Warren, delas extraía ideias para suas populares sátiras sobre os ingleses.

Durante os anos em que a Revolução Americana estava germinando, as cartas, folhas de notícias e panfleto levados de uma aldeia para outra eram os meios de refinar as ideias sobre democracia. No tempo devido, os correspondentes concordaram com um encontro ao vivo. Os conceitos de independência e governo já haviam sido debatidos, discutidos, descartados e reformulados centenas de vezes antes que o network revolucionário se reunisse na Filadélfia.

Depois que os articulistas se reuniram numa série de conferências e elaboraram uma declaração de propósitos – que chamaram de “Declaração de Independência” – o network de correspondência e páginas impressas levou à formação de uma organização (Lipnack & Stamps, 1986: 87-88).

Estamos falando do movimento anterior ao sugerido pelo título do trabalho pioneiro de Coleman (1988): Social capital in the creation of human capital. Trata-se aqui de ‘Capital humano na criação de capital social’ – o qual, por sua vez, incide de volta sobre o primeiro, criando espécies de laços de realimentação de reforço.

Tocqueville, como vimos, percebeu essa característica distintiva e saliente da formação histórica americana ao constatar que “faz muito tempo que a educação política do povo está feita, ou, antes, ele já chegou instruído ao solo que ocupa”. Com efeito, os Estados Unidos visitado por Tocqueville apresentava, talvez, o maior grau de capital humano do planeta: “Estatísticas reconstruídas pelo professor Nathaniel Leff, de Harvard, sobre a estrutura educacional no século XIX, revelam que… em 1850, apenas 1% da população brasileira era alfabetizada… Na Europa Ocidental, a situação era melhor e mais diferenciada: 7% na Holanda, 10% na França, 14% na Inglaterra e 16% na antiga Prússia. A grande surpresa são os Estados Unidos, que já em 1850 tinham 22% da população alfabetizada…”

É significativo que o título do Capítulo IV de A democracia na América – que poderia ser considerado por alguém como uma das fontes primevas na genealogia do conceito de capital social – seja: “Da associação política nos Estados Unidos”. Ao tratar da grande capacidade de associação civil do povo americano, Tocqueville estava preocupado com suas consequências, como ele disse, “no mundo político” e não apenas “na vida civil”.

Ele percebe, em contrapartida, que a própria associação civil americana do século XIX é ordenada pela política:

Os americanos estabeleceram também um governo no seio das associações; mas, se assim posso me exprimir, é um governo civil. A independência individual nelas encontra seu lugar: como na sociedade, todos os homens nelas caminham ao mesmo tempo para o mesmo objetivo, mas cada um não é obrigado a marchar exatamente pelos mesmos caminhos (Tocqueville, 1840: 227).

A ideia de governo civil é genial. Ela faz referência a um novo tipo de relação público-privado, próprio de uma democracia radicalizada ou democratizada, quer dizer, vigorante também no seio da sociedade, familiar e associativa, e não apenas no mundo político propriamente dito.

Na Europa – escreve ele – costumamos introduzir as ideias e os hábitos da existência privada na vida pública e, quando nos sucede passar de repente do seio da família ao governo do Estado, vemo-nos frequentemente discutir os grandes interesses da sociedade da mesma maneira que conversamos com nossos amigos. São, ao contrário, os hábitos da vida pública que os americanos quase sempre transportam para a vida privada. Entre eles a ideia do júri é descoberta nas brincadeiras escolares, e as formas parlamentares são encontradas até na ordem de um banquete (Tocqueville, 1840: 358).

Como a grande capacidade de associação da sociedade americana – base da percepção tocquevilliana à qual se atribui a gênese do conceito de capital social – depende da política, podemos dizer que o conceito é, originalmente pelo menos, de natureza política.

Dentre os fatores que permitem a instalação de uma dinâmica que torna “viva” a sociedade – produzindo e reproduzindo capital social, diríamos hoje – está a política democrática. Sob o “império da liberdade democrática”, assinala Tocqueville,

não é o que executa a administração pública que é grande, mas sobretudo o que se executa sem ela e fora dela. A democracia não proporciona ao povo o governo mais hábil, mas faz o que o governo mais hábil muitas vezes é incapaz de criar; ela difunde em todo o corpo social uma atividade inquieta, uma força superabundante, uma energia que nunca existem sem ela e que, por pouco que sejam favoráveis as circunstâncias, podem gerar maravilhas (Tocqueville, 1840: 285).

Parece evidente, em contrapartida, que tal sistema democrático só poderia ter se radicalizado, democratizando a sociedade e a própria política, em virtude da existência de uma base associativa ampla na sociedade civil. Para captar a “lógica” do fenômeno não se pode lançar mão de esquemas lineares de causalidade unívoca. As variáveis desse sistema complexo se retroalimentam a partir de múltiplos ciclos conexos e interagentes. Mas se, para efeitos de explicação, quisermos apontar um fator detonador, que desencadeou o processo acelerado de produção e reprodução do capital social na sociedade americana do século XIX, esse fator é a combinação explosiva, ocorrida a partir dos anos setecentos, de alta dose relativa de capital humano com conexão em rede.

JANE JACOBS E O CAPITAL SOCIAL: UM CONCEITO POLÍTICO

O conceito de capital social, com o sentido que hoje lhe atribuímos, foi cunhado por Jane Jacobs (1961) em Morte e vida de grandes cidades.

Jane Jacobs parece ter sido a primeira pessoa a explorar, depois de Tocqueville, a intimidade sociológica do fenômeno que se quer captar com o conceito de capital social.

Jacobs (1961) é apontada por alguns como a primeira pessoa a usar o conceito, ou a expressão, ‘capital social’, na seguinte passagem de Morte e vida das grandes cidades:

“Para a autogestão de um lugar funcionar, acima de qualquer flutuação da população deve haver a permanência das pessoas que forjaram a rede de relações do bairro. Essas redes são o capital social urbano insubstituível. Quando se perde esse capital, pelo motivo que for, a renda gerada por ele desaparece e não volta senão quando se acumular, lenta e ocasionalmente, um novo capital” (Jacobs, 1961: 151).

Ao final da primeira parte deste seu livro de 1961, considerado um clássico do planejamento urbano, ela analisa “as vantagens e os pontos fortes peculiares às cidades grandes e também suas fraquezas” (Jacobs, 1961: 153). A idéia de Jacobs era que “o conjunto de oportunidades de todo tipo existentes nas cidades e a espontaneidade com que essas oportunidades e opções podem ser usadas são um trunfo – não uma desvantagem – para encorajar a estabilidade do bairro. Contudo, esse trunfo precisa ser capitalizado. Ele é desperdiçado nos lugares em que a mesmice prejudica os distritos, servindo, portanto, somente a uma faixa estreita de renda, gostos e circunstâncias familiares. Os recursos que o bairro oferece para pessoas-índice imutáveis, sem corpo, são recursos para a instabilidade. As pessoas que se encontram nele e são dados estatísticos podem permanecer as mesmas. Mas não as pessoas que se encontram nele e são pessoas. Tais lugares são eternos locais de passagem” (Idem: 152-3).

Jacobs estava preocupada com os fatores que tornam “viva” uma localidade, que fazem com que ela se torne aquilo que chamava de uma “Entidade real”, com a teia de relações tramada por pessoas humanas, vivas e reais, que vivem naquela localidade:

“As inter-relações que permitem o funcionamento de um distrito como uma Entidade não são nem vagas nem misteriosas. Consistem em relacionamentos vivos entre pessoas específicas, muitas delas sem nada em comum a não ser o fato de utilizarem o mesmo espaço geográfico.

Os primeiros relacionamentos que se formam em áreas urbanas, desde que haja uma estabilidade populacional nos bairros, são os que ocorrem na vizinhança e entre pessoas que têm alguma coisa em comum e integram instituições – igrejas, APMs, associações de negócios, diretórios políticos, ligas cívicas, comitês para angariar recursos para campanhas de saúde ou outras causas públicas, os naturais de tal e tal vila (associações hoje comuns entre porto-riquenhos, como já foram entre os italianos), associações de proprietários, sociedades de amigos de bairro, grupos contra injustiças e assim por diante, ad infinitum.

A profusão de organizações, na maioria pequenas, existente em quase todas as zonas relativamente estáveis de uma cidade grande, deixa qualquer pessoa tonta. Goldie Hoffman, uma das executivas de um departamento de reurbanização de Filadélfia, decidiu fazer um levantamento das eventuais organizações e instituições existentes numa pequena área lúgubre da cidade com cerca de 10 mil habitantes, designada para revitalização. Para surpresa geral, encontrou dezenove. As organizações pequenas e as organizações com fins específicos crescem nas cidades como as folhas de uma árvore e são, à sua maneira, uma manifestação impressionante da persistência e obstinação da vida.

Contudo, a etapa crucial para a formação de um distrito efetivo vai muito além disso. Deve desenvolver-se um conjunto diferente de inter-relações; são as relações ativas entre pessoas, geralmente líderes, que ampliam sua vida pública local para além da vizinhança e de organizações ou instituições específicas e proporcionam relações com pessoas cujas raízes e vivências encontram-se, por assim dizer, em freguesias inteiramente diferentes” (Jacobs, 1961: 146).

Jane Jacobs está tratando de algo muito mais profundo do que a segurança pública. Ela investiga a formação do “ser social” que chama de “Entidade real” (com ‘E’ maiúsculo):

“É necessário um número surpreendentemente baixo de pessoas que estabeleçam ligação, em comparação com a população total, para consolidar o distrito como uma Entidade real. Bastam cerca de cem pessoas numa população mil vezes maior. Mas essas pessoas precisam dispor de tempo para se descobrir em umas às outras, para investir em colaboração proveitosa – e também para criar raízes nos diversos bairros menores locais ou de interesse específico” (Jacobs, 1961: 147).

Surpreendentemente a passagem acima não gerou nenhuma reflexão mais fecunda, nem por parte dos leitores-admiradores de Jacobs, nem por parte dos teóricos do capital social. Mas aqui talvez esteja uma das pistas para desvendar a complexa dinâmica das sociedades humanas.

Para Jacobs são as pessoas humanas reais, “de carne e osso”, e não o seu número – ou, imagino que se possa inferir, outros fatores quantitativos que possam ser aferidos em abstração da sua pessoalidade, quer dizer, da qualidade do capital humano envolvido – que tramam o tecido social, produzindo capital social, de modo a torná-lo “vivo”, constituindo uma comunidade concreta numa dada localidade e condicionando, de uma forma sempre peculiar, o seu estado presente e o seu processo futuro.

“Assim que consiga firmar-se no distrito, uma rede de ligações desse tipo, boa e forte, poderá expandir-se relativamente rápido e assumir qualquer outro feitio… As pessoas que estabelecem as ligações, assim como aquelas que formam elos menores nas ruas e organizações de interesse específico, não são de forma alguma os índices estatísticos que supostamente representam pessoas nos projetos urbanísticos e habitacionais. Pessoas-índice são uma fantasia por várias razões, uma das quais é elas serem encaradas como sempre substituíveis. As pessoas de carne e osso são únicas; investem muitos anos em relacionamentos significativos com outras pessoas únicas, e são, no mínimo, insubstituíveis. Desfeitos seus relacionamentos, destrói-se sua condição de seres sociais verdadeiros – às vezes por pouco tempo, às vezes para sempre” (Jacobs, 1961: 148-9).

Jane Jacobs, portanto, não apenas usou a expressão ‘capital social’. Ela trabalhou, de fato, com o conceito de capital social, desenvolveu este conceito, aportando contribuições novas e substantivas para desvendar o processo de sua formação em comunidades. Ocupada com a vida coletiva, com o viver social, ela não “economicizou” o conceito – no sentido de transformá-lo num fator matemático que se pudesse quantificar em abstração das pessoas que, conectadas de certa maneira, logram gerá-lo – como fizeram, depois, alguns economistas e sociólogos que queriam ser levados a sério por alguns economistas, ainda que tenha usado, várias vezes, a expressão ‘acumular’ para se referir ao processo progressivo de estabelecimento daquelas conexões em rede, entre pessoas, que chamou de capital social.

DESENVOLVIMENTOS RECENTES NAS TEORIAS DO CAPITAL SOCIAL

Todavia, o conceito de capital social foi usado e ficou mais conhecido como uma noção metafórica, formulada em linguagem utilizada em teorias do desenvolvimento, para fazer referência a uma variável sistêmica que não é facilmente medida (ou sequer percebida) nas equações que tentam relacionar os diversos tipos de “capitais” tomados como fatores do desenvolvimento: os propriamente econômicos, como a renda e a riqueza (os capitais propriamente ditos: capital financeiro e capital físico ou empresarial) e os demais “capitais” (lato sensu) tomados como externalidades e que se referem aos fatores humanos, ambientais e sociais (como o capital humano, o chamado capital natural e, finalmente, o capital social – que seria a tal variável sistêmica, que tem a ver com os índices de confiança e cooperação presentes em uma sociedade).

No entanto, esse tipo de abordagem, que tornou-se corrente quando o assunto passou a ser considerado no âmbito das teorias do desenvolvimento (ainda sob forte viés economicista e produtivista) a partir do célebre artigo de James Coleman (1988), Social capital in the creation of human capital – e em seguida no seu tratado Foundations of social theory (1990) – está defasado em relação às recentes descobertas da fenomenologia da interação (sobretudo nos Highly Connected Worlds em que já vivemos no dealbar do terceiro milênio).

O ponto fundamental aqui é que – além de estarem defasadas – as noções de capital social de Coleman (1988; 1990), bem como suas adaptações, aplicações em casos concretos e inclusive as inevitáveis simplificações, como as realizadas por Robert Putnam (1993) em Making democracy work (para examinar as tradições cívicas na Itália moderna), não são adequadas à inferência de ações práticas que podem ser tomadas para incrementar o capital social (e, assim, não ajudam muito a formulação de estratégias baseadas no investimento em capital social).

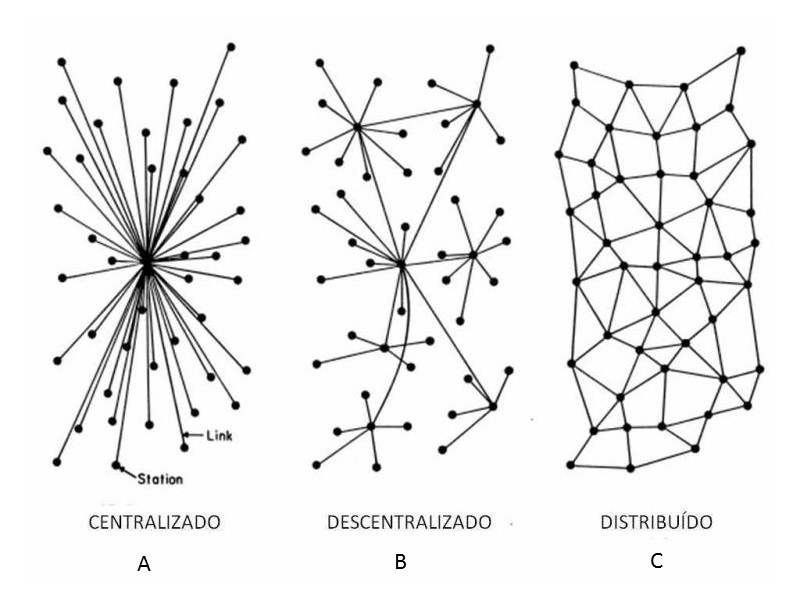

A questão é que as estruturas sociais que se relacionam à noção de capital social – já abordadas de um novo ponto de vista no tratado de Coleman (1990) – não são nada se não foram redes (cf. FRANCO, Augusto (2009): O poder nas redes sociais). Operar sobre estruturas sociais não é possível se não se conhecer quais são as modificações que devem ser feitas nas topologias das redes (vale dizer, nos seus graus de distribuição; ou, inversamente, de centralização) e quais os fenômenos interativos implicados nessas mudanças. Todas as investigações recentes (ou seja, frutos de trabalhos realizados no presente século) sugerem que o que chamávamos de capital social se relaciona diretamente aos graus de distribuição, de conectividade e de interatividade das redes sociais. Em outras palavras, o capital social cresce com a distribuição (assim como a conectividade e a interatividade). Mas distribuição não é o mesmo que descentralização, como mostrou pioneiramente Paul Baran (1964) no famoso paper On distributed communications:

Descobriu-se, ademais, que a interatividade aumenta com a conectividade e que a conectividade aumenta com a distribuição. A interatividade, entretanto, revelou-se o conceito mais importante do ponto de vista do que se pode fazer para aumentar os graus de distribuição da rede (e, obviamente, de conectividade). Mas a interatividade (que não significa “quantidade” de interação e sim vulnerabilidade à interação fortuita) só pode ser modificada se conhecermos a fenomenologia da interação, vale dizer, os fenômenos interativos que ocorrem nas redes, como o clustering, o swarming, o cloning, o crunching, os múltiplos laços de retroalimentação de reforço (ou feedback positivo), o looping de recursão, a reverberação et coetera, como já tratei resumidamente em FRANCO, Augusto (2011): É o social, estúpido!

O capital social, portanto, só se torna um conceito operativo (ou seja, um conceito aplicável para realizar modificações no sentido de desencadear as mudanças sociais que interpretamos como desenvolvimento) a partir do conhecimento da fenomenologia da interação que está vindo à luz com as investigações da nova ciência das redes. De nada adiantam os discursos pios sobre a necessidade de aumentar a confiança e a cooperação e, nem mesmo, as tentativas de celebrar pactos de reciprocidade (tal como o conceito de reciprocidade foi apropriado – e deformado – por teóricos que trabalham com Economics) como se costuma fazer nas iniciativas de organizar Arranjos Produtivos Locais. Se quisermos incrementar o capital social (aumentar o seu estoque ou adensar o seu fluxo) é necessário fazer coisas – até há pouco insuspeitadas – que não apareciam como relacionadas ao tema, como estimular a clusterização em torno de desejos congruentes, incentivar o cloning (ou o imitamento como processo de aprendizagem), ensejar condições para a manifestação de enxameamentos (flocking mesmo, sem coordenação centralizada) e, fundamentalmente, reduzir o tamanho social do mundo (crunching) ou diminuir os graus de separação (pela realização de atividades que proporcionem a multiplicação dos laços fracos: cf. GRANOVETTER, Mark (1973): The strength of weak ties).

Na discussão mais recente sobre renda per capita e democracia, bem como nos debates contemporâneos sobre a emancipação da pobreza, o capital social reaparece como elemento-chave para estabelecer correlações. De qualquer modo, novas descobertas nesses campos dependem hoje do avanço da chamada nova ciência das redes.

PARA PENSAR…

A democracia só pode nascer – sobretudo como modo-de-vida (ou de convivência social), mesmo antes de se consolidar como um modo político de administração do Estado – a partir de um estoque ou fluxo mínimo de capital social.

Não esquecer Jane Jacobs. O número de pessoas (agentes democráticos) para mudar a configuração do sistema é supreendentemente pequeno… Desde que essas pessoas estejam atuando sobre a rede-mãe. Reprogramando localmente essa rede. Os democratas são netweavers. Onde está o segredo? Fazer ou quebrar links locais. Os links locais regulam o mundo (como descobriu a Deborah Gordon estudando as formigas):

“O padrão de ligações na escala local define as opções para estabilidade e transformação. Quase tudo o que acontece na vida é o resultado de uma rede. Fazer ou quebrar ligações locais: esta é maneira de mudar”.

O QUE LER PARA COMEÇAR (links diretos)

Alexis de Tocqueville (1835-1840): A democracia na América

Jane Jacobs (1961): Morte e vida de grandes cidades

Mark Granovetter (1973): The strength of weak ties

James Coleman (1988): Social capital in the creation of human capital

Robert Putnam (1993): Comunidade e democracia

Robert Putnam (1995): Bowling Alone

Augusto de Franco (2001): Capital social

Deborah Gordon (2018): Os links locais regulam o mundo

Referências completas (algumas não-linkadas)

Tocqueville, Alexis (1835-1840). A Democracia na América… de certas leis e certos costumes políticos que foram naturalmente sugeridos aos americanos por seu estado social democrático, Martins Fontes, São Paulo, 1998.

Jacobs, Jane (1961). Morte e vida de grandes cidades, Martins Fontes, São Paulo, 2000.

Lipnack, Jessica & Stamps, Jeffrey (1982/1986). Networks: redes de conexões, Aquariana, São Paulo, 1992.

Fukuyama, Francis (1996). Confiança: valores sociais e criação da prosperidade. Lisboa: Gradiva, 1996.

Franco, Augusto (2001). Capital Social. Leituras de Tocqueville, Jacobs, Putnam, Fukuyama, Maturana, Castells e Levy. Brasília: Millennium, 2001.

Contribua para a continuidade de Dagobah apoiando Augusto de Franco.