Um fio de Yascha Mounk sobre a política identitária

Yascha Mounk, Twitter (26/09/2023)

Tradução automática Google

Grande parte da minha formação acadêmica é em história intelectual.

Então, para entender as ideias sobre identidade de grupo que se tornaram poderosas tão rapidamente, eu li MUITO.

Aqui está a verdadeira história das origens do “woke” – e como ele explica muitos temas da esquerda de hoje.

Um longo 🧵.

As novas ideias sobre raça, género e orientação sexual constituem uma nova ideologia, que se afasta radicalmente da esquerda tradicional.

Eles são inspirados por três tradições principais: pós-modernismo, pós-colonialismo e teoria racial crítica. E centram-se no papel que os grupos desempenham – e devem – desempenhar na sociedade.

É por isso que os chamo de “síntese de identidade”.

Se você encontrou os temas da síntese de identidade principalmente em artigos de opinião ou nas redes sociais, pode achar que é uma bobagem.

Mas embora eu acredite que esta nova ideologia seja uma armadilha, os seus temas principais estão enraizados no trabalho de pensadores sérios cujas ideias valem a pena serem levadas a sério. São eles:

* Um profundo ceticismo sobre a verdade objetiva retirado de Michel Foucault.

* O uso da “análise do discurso” para fins explicitamente políticos inspirado em Edward Said.

* Uma duplicação da identidade enraizada no conceito de “essencialismo estratégico” cunhado por Gayatri Spivak.

* Preferência por políticas públicas que vinculem explicitamente o tratamento que uma pessoa recebe à sua identidade de grupo, conforme defendido por Derrick Bell.

* E um profundo ceticismo sobre a ideia de que você e eu seremos capazes de nos entender se estivermos em diferentes intersecções de identidades, vagamente baseado no trabalho de Kimberlé Crenshaw.

Deixe-me explicar.

Uma rápida interrupção: isso vai demorar. A melhor forma de conhecer essa história intelectual é lendo o artigo que publiquei sobre o tema no @theatlantic de hoje!

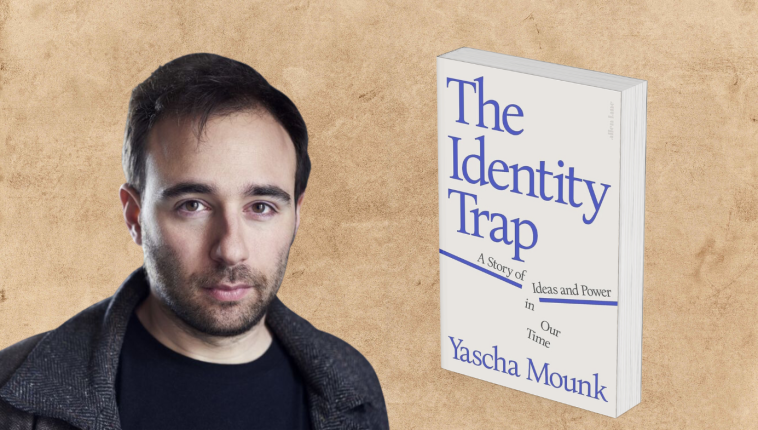

(A melhor maneira de ler é… comprando meu novo livro: The Identity Trap!)

No início, havia Michel Foucault.

As poucas histórias intelectuais de “despertar” que existem até agora chamaram-no de uma forma de “marxismo cultural”.

Mas Foucault, o pensador que teve maior influência sobre estas ideias, embora fosse profundamente cético em relação ao que delas resultou, rejeita explicitamente o que chamou de “grandes narrativas”, incluindo o marxismo.

Sobre qualquer um que fingisse ser de esquerda”, queixou-se uma vez, o marxismo ortodoxo do Partido Comunista Francês “estabeleceu a lei. Um era a favor ou contra; um aliado ou um adversário.”

Ele se tornou um adversário.

Livro após livro, Foucault argumentou contra a suposição complacente das sociedades modernas de que haviam feito progressos na forma como punem os criminosos ou tratam os doentes mentais. Duvidando das reivindicações de verdade objetiva, Foucault acreditava que as sociedades se tinham tornado não mais humanas, mas apenas mais eficazes no controlo dos seus súbditos.

O poder, argumentou Foucault, é muito mais indireto do que o modelo de cima para baixo tradicionalmente ensinado nas aulas de educação cívica. Como o verdadeiro poder reside nos pressupostos normativos incorporados nos discursos que estruturam a nossa sociedade e nos rótulos de identidade que usamos para dar sentido ao mundo, ele é “produzido de um momento para o outro, em todos os pontos”.

Esta crença tornou Foucault profundamente cético quanto à perfectibilidade do nosso mundo social. As pessoas sempre se irritariam com a forma que o poder assume em qualquer momento da história: “Onde há poder, há resistência”, escreveu ele. Mas esta resistência, se for bem-sucedida, exercerá ela própria um poder próprio. Mesmo a luta mais nobre, advertiu Foucault aos seus leitores, conteria em si a semente de novas formas de opressão.

Foucault deixou aos seus devotos um legado complicado. Eles reconheceram que a sua filosofia lhes permitiu questionar os pressupostos e instituições predominantes da sua época, mas ficaram desapontados com o seu pessimismo sobre a possibilidade de criar um mundo menos opressivo. Então, eles decidiram infundir a perspectiva de agência política de volta às suas ideias.

Edward Said, um teórico literário palestino-americano, alcançou a fama ao argumentar que a forma como os escritores ocidentais imaginaram o “Oriente” os ajudou a exercer poder sobre ele, causando danos no mundo real. Reconhecendo explicitamente a sua dívida para com a “noção de discurso de Michel Foucault”, afirmou que a análise do discurso do “Orientalismo” era crucial para compreender “a disciplina enormemente sistemática através da qual a cultura europeia foi capaz de gerir – e até de produzir – o Oriente politicamente, sociologicamente, militarmente, ideologicamente, cientificamente e imaginativamente”.

Mas para Said e os seus seguidores parecia claro que o objetivo da análise cultural deveria ser ajudar aqueles que têm menos poder. Procuraram mudar o discurso dominante para ajudar os oprimidos a resistir ao opressor.

Os estudiosos pós-coloniais tomaram o trabalho de Said como um modelo de como aplicar a análise do discurso para fins explicitamente políticos. Uma nova vaga de investigadores preocupados com temas como o género, os meios de comunicação social e as experiências dos migrantes e das minorias étnicas rapidamente adoptaram o seu conjunto de ferramentas. Com o tempo, a ideia de que grande parte do ativismo político poderia girar em torno da crítica aos discursos dominantes ou da rotulagem de certos artefatos culturais como “problemáticos” tornou-se popular, encontrando aceitação nas plataformas das redes sociais e nos jornais tradicionais.

O legado de Foucault deixou os estudiosos pós-coloniais com um segundo obstáculo. Ao rejeitar as grandes narrativas, ele não se voltou apenas contra a ideia de valores universais ou de verdade objetiva; ele também argumentava que rótulos de identidade como “mulheres”, “proletários” e “massas do Terceiro Mundo” eram redutores. Tais generalizações, afirmou ele, criam a ilusão de que um grupo extremamente variado de pessoas partilha algum conjunto essencial de características. Os oprimidos, observou Foucault, não precisam de intelectuais para falar em seu nome.

Spivak, uma estudiosa literária indiana, discordou veementemente. Os filósofos parisienses, argumentou ela, podiam considerar a sua posição social garantida. Mas as pessoas com quem ela estava mais preocupada não tinham nenhum dos seus recursos e não gozavam de tal reconhecimento. Em países como a Índia, concluiu ela no seu artigo mais célebre, os “subalternos” não podem falar.

Isto colocou Spivak, que se tornou conhecida como intérprete de filósofos pós-modernistas, diante de um dilema. Como poderia ela permanecer fiel à sua desconfiança nos discursos dominantes, incluindo categorias de identidade, enquanto falava em nome dos grupos marginalizados pelos quais sentia um profundo parentesco? A chave para fazer melhor, argumentou ela, era adotar marcadores de identidade que pudessem ser úteis na prática, mesmo que pudessem ser suspeitos em teoria. “Acho que temos de escolher novamente estrategicamente”, sugeriu ela, “não o discurso universal, mas o discurso essencialista… Devo dizer que sou uma essencialista de vez em quando”.

Essas observações enigmáticas ganharam vida própria. Confrontados com o problema de como falar pelos oprimidos, estudiosos de diversas disciplinas seguiram o exemplo de Spivak. Eles continuaram, no espírito do pós-modernismo, a lançar dúvidas sobre as reivindicações de objetividade científica ou de princípios universais. Ao mesmo tempo, insistiram em utilizar categorias de identidade amplas e em falar pelos oprimidos, abraçando o que passaram a chamar de “essencialismo estratégico”.

Com o tempo, o compromisso paradoxal de Spivak tornou-se um grito de guerra político. Hoje, os ativistas que reconhecem cuidadosamente que a raça, o género ou o estatuto de capacidade “é uma construção social”, continuam, no entanto, a fazer afirmações surpreendentemente essencializantes sobre o que, digamos, as pessoas pardas, as mulheres ou os deficientes acreditam e exigem.

A adopção do essencialismo estratégico também ajuda a explicar a lógica por detrás do surgimento de novos costumes sociais, tais como o estabelecimento de “grupos de afinidade” racialmente separados em muitos espaços progressistas. Spivak passou a acreditar que o compromisso com categorias de identidade como raça era estrategicamente útil. Muitos progressistas interpretaram isto como significando que os ativistas – e até mesmo os estudantes do ensino primário – deveriam ser encorajados a conceberem-se a si próprios, antes de mais, em termos raciais.

O ceticismo de Bell em relação ao movimento pelos direitos civis também o fez desconfiar da ideia de que as atitudes raciais da maioria dos americanos estavam a melhorar. “O racismo”, argumentou ele, não é “um resquício da escravidão que a nação quer curar e é capaz de curar”; em vez disso, é “um componente integral, permanente e indestrutível desta sociedade”. O movimento pelos direitos civis pode ter conseguido tornar a discriminação “menos visível”, mas, escreveu ele no início da década de 1990, o racismo tornou-se “nem menos real nem menos opressivo”.

Segundo Bell, as soluções legais implementadas durante a era dos direitos civis, como a dessegregação escolar, nunca seriam suficientes para superar o legado da escravatura. Já era tempo, escreveu ele num artigo de 1992, de uma “revisão e substituição da agora extinta ideologia da igualdade racial”. Para obter um progresso duradouro, propôs Bell, seria necessário mais do que igualdade nominal; seriam necessários direitos de grupo explícitos que compensassem os marginalizados. Ele e os seus seguidores apelaram a políticas que distinguissem abertamente os cidadãos com base na cor da pele, para que aqueles que tinham sido historicamente oprimidos recebessem doravante tratamento preferencial.

Bell morreu em 2011. Uma década depois, as suas ideias estão a desfrutar de uma segunda vida, à medida que uma esquerda declaradamente anti-racista abraça o seu apelo por políticas públicas sensíveis à raça. A determinação de colocar a “equidade racial” antes das formas antiquadas de “igualdade racial” é evidente hoje em muitas políticas públicas, como quando, nos primeiros dias da pandemia do coronavírus, a Administração de Pequenas Empresas priorizou proprietários de restaurantes não-brancos para ajuda emergencial fundos.

Kimberlé Crenshaw acrescentou outro termo-chave ao repertório da teoria racial crítica. A “interseccionalidade”, argumentou ela, ajuda a explicar a forma como diferentes formas de discriminação se reforçam mutuamente.

Ela também deu um exemplo convincente. A nova legislação introduzida durante a era dos direitos civis permitiu que os americanos processassem os seus empregadores por discriminação caso experimentassem desvantagens significativas com base em “características protegidas” como raça, género e origem nacional. Durante as décadas de 1970 e 1980, muitas mulheres e muitos afro-americanos fizeram uso destas disposições para se protegerem de práticas discriminatórias. Mas, como demonstrou Crenshaw, a lei, tal como era interpretada na altura, não proporcionava proteção adequada às pessoas que sofriam desvantagens devido a uma combinação de características protegidas.

Mas outros estudiosos da tradição expandiram posteriormente esta ideia muito além do seu uso original. Para eles, o fato de cada pessoa existir na intersecção de diferentes identidades passou a implicar que pessoas de fora poderiam, mesmo que ouvissem atentamente as suas histórias, nunca chegarem a compreender, digamos, um latino homossexual ou uma mulher negra. Em alguns dos seus usos, a interseccionalidade passou a representar a profunda incomensurabilidade da experiência humana.

Uma forma de julgar uma história intelectual é perguntar se ela pode realmente explicar o presente.

Descrever o “despertar” como “marxismo cultural” não faz isso. Fazer isso simplesmente não ajuda a iluminar os principais temas da política progressista hoje; não entende o que faz a ideologia funcionar.

Esta conta sim. Ofereço uma definição mais formal da síntese de identidade em outras partes do meu trabalho – talvez eu também tuite sobre isso algum dia – mas os temas explicados neste tópico ajudam a explicar o que está acontecendo. Porque grande parte da política progressista hoje está enraizada:

* Na rejeição da verdade objetiva e dos valores universais (cf. Foucault.)

* No uso de uma forma politizada de “crítica do discurso” (cf. Said.)

* Uma adoção do “essencialismo estratégico” que inspira grande parte do separatismo progressista que vemos nas escolas e espaços ativistas (cf. Spivak.)

* Um compromisso com políticas públicas sensíveis à raça e a crença de que a América não fez nenhum progresso em questões como raça ou sexualidade (cf. Bell)

* Um profundo ceticismo sobre a capacidade das pessoas em diferentes grupos de se compreenderem (cf. Crenshaw.)

Quero deixar claro uma coisa: muitos desses estudiosos eram muito sutis e interessantes. Gostei de lê-los!

E muitos teriam ficado horrorizados com o que aconteceu às suas ideias – ou dito isso explicitamente.

Foucault teria reconhecido que a tentativa de remodelar os discursos existentes para fins políticos, embora concebida como um ato de libertação, provavelmente criaria novas formas de repressão. E ele teria abominado a forma como as grandes plataformas de redes sociais como o Twitter e o Facebook transformaram o debate público num panóptico moderno, com cada passo em falso sujeito a punições draconianas e todos os utilizadores a tentarem seguir um conjunto amorfo de regras sobre o que podem fazer ou não pode dizer em um ato de obediência antecipada.

“Identidade”, escreveu Said pouco antes de sua morte, é “um assunto tão chato quanto se pode imaginar”. Por essa razão, advertiu ele, “a marginalidade e a falta de moradia não são, na minha opinião, motivo de orgulho; devem acabar, para que mais, e não menos, pessoas possam desfrutar dos benefícios daquilo que durante séculos foi negado às vítimas de raça, classe ou género.”

Spivak até abandonou o termo que cunhou, essencialismo estratégico, porque temia que se tivesse tornado simplesmente o “bilhete sindical” para o essencialismo puro. Elogiando o “uso político do humor” pelos afro-americanos, ela lamentou a sua ausência entre os “wallahs da identidade universitária” de hoje.

Por favor, leia meu trecho mais longo de The Identity Trap no @TheAtlantic hoje.